特集●労働法制解体に抗して

問題未解決、これから本番「働き方改革」

労使協議会の強化と従業員代表制

グローバル産業雇用総合研究所所長 小林 良暢

政府が今国会の最重要法案と位置づけた働き方改革関連法が、6月29日の参院本会議で可決、成立した。

1.働き方改革、どうする労働組合

衆参両院での60日を超す審議は、「廃案・撤回・削除」を求める抵抗路線の野党に対して、絶対多数を持ちながら政府・与党は初歩的なデータミスに加えて、「ご飯答弁」など政府側が不真面目な答弁を連発した結果、省令への委任事項が膨大なままで、結局でき上がった法律は、穴だらけで肝心のところは先送りにされてしまっている。それでも「働き方改革関連一括法」の成立をうけて、個別企業の労使協議会に場を移して、これからが「働き方改革」の本番ともいえる。

今度の働き方改革法について、私は「欠陥法」とは言わないが、部材や建て付けが良くない安普請の物件だと思っている。だから、これで労使が知恵を出し合って働きやすい職場にしろといわれても、できるものとできないものがある。とりわけ労働組合サイドからみると、この部材と建て付けではいかんともし難いところが多く、しかもそれがこの法律の重要ポイントに集中している。

でも、同一労働同一賃金に期待を寄せるパートタイマー・有期契約社員、あるいは派遣・請負労働者が多くいる。そこで、どうする労働組合、だ。

2.欠陥だらけ働き方法

政府が提案した「働き方改革関連一括法案」は、その名が示す通り、同一労働同一賃金から労働時間の上限規制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度まで多岐にわたる。

衆参両院の審議においては、野党の「廃案」・「撤回」路線に政府・与党が対応せず、結果として、有効な法案修正が果たされないままに、最後は精神安定剤みたいな47項目の付帯決議をつけるに止まった。私はこの3月に、政府が法案を衆議院に提出した際に、これからの国会論戦に臨んで審議してもらいたい重要ポイントを提起した。その後の国会審議では、企画業務型裁量労働制の法案からの削除・撤回があったものの、それらのポイントは何一つ修正されることなく「問題未解決」で成立させてしまったので、働き方改革法と同ガイドライン・政省令の欠陥はそのまま残っている。

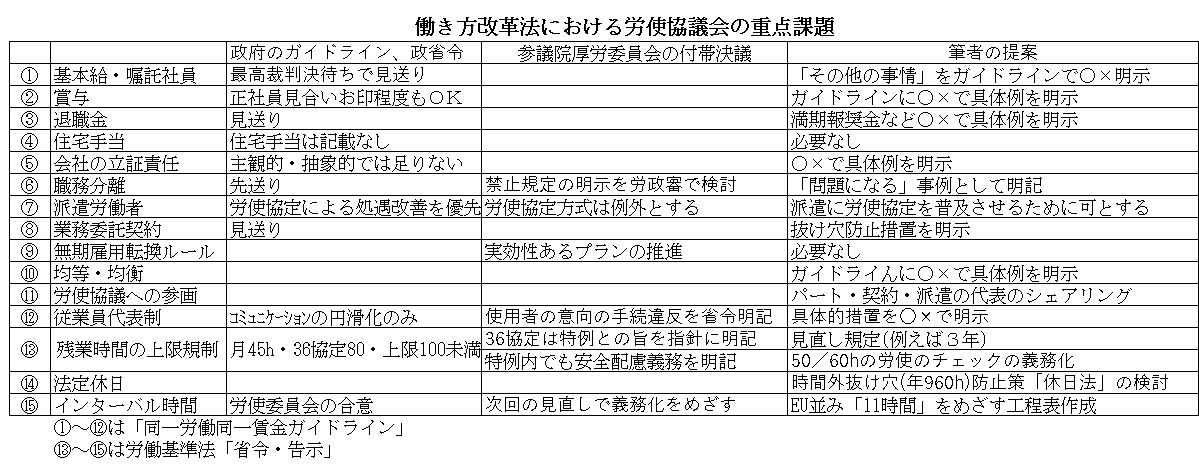

第1表は、私の提起した重要ポイントと野党の付帯決議の主張との触れ合う部分を含めて15の項目に集約して、それぞれの主張を併記して、作り直したものである。ここにまとめた項目は、働き方改革法の二本柱である同一労働同一賃金と労働時間の上限規制のガイドライン・政省令に関わるもので、労働組合サイドにとっての重要ポイントである。以下、重要点を解説する。

①の定年退職後の嘱託社員の基本給―有期契約社員の基本給は労働契約法20条が削除されて新たな短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理法に統合されることになった。したがって、旧労契法20条の3要素の「その他の事情」は残っている。私は、この「その他の事情」を残したことが今度の働き方改革法の最大の欠陥だと考える。

②また、賞与(ボーナス)の支給を一部認めなかった点でも、この「その他の事情」を採用している。

⑦派遣、ガイドラインは派遣先の正社員との均等・均衡を原則としながら、派遣元が労使協定方式をとれば、原則を免除することについて、野党は抜け穴だと批判しているが、私は派遣会社での労使協定を促す第一歩として賛成している。

⑩の均等・均衡。安倍内閣の同一労働同一賃金の検討の当初から、論点の一つが「同一賃金」は何かという問題であった。2016年3月に水町勇一郎東大教授が実質的に議論をリードする形でスタートした同一労働同一賃金検討会(厚労省)は、年末の中間報告とガイドライン案までは「均等」の原則を貫いてきた。安倍首相も、非正規社員の賃金を正社員の「ドイツ並み8割程度にする」というシンプルなメッセージを発信しつづけ、「均衡」という言葉は使わず、「均等」派に徹してきた。

だが、2018年に入ってから、経済界の人事労務担当役員と経団連の事務局などの「均衡」勢力からの圧力が強まり、3月の働き方改革実現会議でガイドラインの基本給や賞与から手当、福利厚生、教育訓練までの全ての項目が「均等・均衡」に塗りつぶされたのである。その後、労働政策審議会の審議でも、2018年1月に閣議決定を経て国会に提出された法案にも「均等・均衡」が貫かれ、今度の最高裁判決の「79%程度なら、不合理とはいえない」との判決に繋がったのである。この点について、付帯決議ではまったく無関心で、私は均等・均衡とりわけ「均衡」について削除は無理にしても、どのような事例が「均等」で、「均衡」が容認される事例をガイドラインに明記させていくことが必要であると考える。

⑪の労働時間の上限規制については、いくつもの規制値が書き込まれ、新聞や識者からもいろいろの角度から取り上げられている。私の働き方改革法の読み方は、残業規制を「月45H・36協定で80H・最上限100H未満」とシンプルに明示しことを評価している。すなわち月45時間、2~6カ月平均で80時間以内、単月で100時間未満、この3点セットの範疇の中ならば、休暇・休息・休日などの制度と組み合わせの知恵を出し合って、うまく合意点に達するよう委ねているのである。これで良い。問題は健康確保の対策が弱い。野党の付帯決議では、過労死ラインを越えるので80Hを下げろと主張し、政府は政労使会議で合意だからと逃げている。この点に関しては、私も野党に軍配を揚げる。野党が言う80Hを引き下げよとの主張は無理だとしても、45Hから80Hに至る過程での健康確保策を設けるべきである。

⑬インターバル制度 第1次安倍政権の労働市場改革委員会で最終案まで記載されたが、官邸の段階で、経済界からの時期尚早との意見で註に止まった。当時、私がこの委員会に提案した内容は、「現代の理論」2008年秋号に書いた「休息時間なくして、ワーク・ライフ・バランスなし」(PDFにて表示)に詳しい。それが、今般働き方改革法で10年ぶりに蘇った。

3.労使協議体制の弱点

今回の安倍内閣の働き方改革一括法案の最大の特徴は、同一労働同一賃金でも、また長時間労働・残業の上限規制においても、政府が必要な三法本則と「ガイドライン」、「政令・告示」などについては、最低限の法的規制をはかる記述に留め、その決定は個別労使の労使協議に委ねたことである。産業別の労使協約や職能別全国協約がほとんどなく、労働諸条件の決定は個別労使の協議で決まる日本型労使慣行の下では、私は今度の安倍内閣のやり方が効果的であると考えている。

また、今度の働き方改革法は、例えば脱時間給を適用した労働者が本人の意思で離脱したい場合の方法や、適用に同意しなかった労働者に対して解雇や不利益な取り扱いをしないことも労使委員会の決議事項としている。さらに裁量労働制では、従前から法で過半数代表との労使協定の締結が求められている。だが、それでも過重労働や過労死事案が絶えない原因は、法律の問題というよりも、労使のチェックとりわけ労働組合の日常的なフォローが機能不全に陥っているからである。このことは過労死認定基準の遵守やパワハラの問題についてもいえることである。

同一労働同一賃金を自らの企業の現場で実現し、長時間労働の上限規制を職場に定着させワークさせるには、労使とりわけ労働組合が法の趣意に沿った対象労働者のヴォイスを日常的に吸い上げ、個人への適切なフォローを果たすことが不可欠である。

では、働き方改革の本番を迎えて、民間企業の個別企業の労使協儀体制に、その基盤があるのだろうか。否である。

第2表は我が国の労使協議制の現状について、全国労働組合生産性会議の「第5回雇用と労使関係課題に関する共同アンケート調査」(2017年1月)の結果から、筆者がまとめたものである。この表を見るポイントは次の2つ。

第1のポイントは項目の上から三つ、「賃金制度」、「基本給」、「賞与・一時金」ついては団体交渉で決定している組合がおおむね5~6割に達しており、また労使協議会で決めているところか3割台になっている。これを団体交渉でやるか、労使協議会で決定するか、そのどっちで扱うかは各社の流儀だが、合せて9割が取り扱っている。

第2のポイントは、下から3つ目と4つ目のパート・契約社員・派遣請負の労働条件の取り扱いだ。これについては、表の右端の「扱っていない」組合が5割から7割近くもある。この調査は非正規社員を組織化していない労働組合が多く含まれているので、こういう結果になるのは仕方ないが、労使協議会の場で会社との交渉ベースに乗せている組合が2割前後、団体交渉で決めているのは一桁台に止まっている。

以上、我が国労使協議体制の現状は、自らの賃金・一時金についてはその決定に取り組んでいるが、今般働き方改革法が非正規労働者の賃金処遇について労使にその決定を委ねることにしているのに、団体交渉や労使協議がその機能を十分果たせる状況になっていない。これが、我が国の企業内労使協議制における構造的な弱点だ。

どうしてこういうことになっているのか。

その説明をするには、団体交渉と労使協議の違いについて触れねばならない。この違いは、単純に言えば以下の通りである。

「団体交渉」とは、労働組合もしくは従業員の過半数以上が所属した従業員側組織の労働問題すなわち賃金・賞与等を組織の総意(組織決議)を「会社側へ要求し、ある一定の期間内に回答を求め、会社からの回答内容の是非を組織決議し、労使間にて調印する」方式である。

「労使協議会」とは、「労使共に数名の代表者(組合で言えば執行部)の間で協議し、決定する方式」である。

この「団体交渉」と「労使協議会」を個別の労働組合が、どのように使い分けているかについて、学説には諸説ある。菅野和夫(前独法労働政策研究・研修機構理事長、元東大教授、元労働政策審議会会長)は、団体交渉は「労使対立を前提とした手続きで、ストライキ権があり、また交渉事項は限定されている」のに対し、労使協議は「あくまでも当事者間の合意・取り決めにもとづくストライキなどの労使対決を予定しない平和的手続き」としている。白井泰四郞(元日本労働協会主任研究員、元法政大学教授)は、労使協議を「労使相互の理解と協力を促進し、起こり得べき労使紛争を防止するための制度」と位置づける。だが、氏原正治郎(元東大社研所長、元雇用促進事業団雇用職業総合研究所長)の説では、両者を区別することは難しいのが実情であるとしている。(註1)

以上、要するに定説はない。だから、私は日本の労使協議体制の実情について、リアルに次の3つのタイプがあると考えている。

①団体交渉と労使協議を明確に区別している「分離型」

②両者は労使協議から団体交渉という形で繋がっている「連結型」

③労使協議のみで、話し合いが大前提の「平和型」

と言われても現実感がないと思うので、いくつかの事例を紹介する。

例えば日産自動車は経営政策や企業運営上の諸問題・諸課題は労使協議で扱い、団体交渉は雇用や労働条件を扱うという①の「分離型」である。同じ自動車産業でもトヨタ自動車は、労使協議会とその分科会に賃金・賞与・労働時間などの労働条件等について話し合う場を設けており、これを世間一般でいう団体交渉に相当すると言っているが、「徹底して話し合いを尽くすことで解決する」ので、③「平和型」と言っていい。電機産業では日立、東芝などの大手中闘組合の大半は「分離型」だが、三菱電機だけが春闘要求でも労使協議会の話し合いで始まり、回答不満・決裂の場面で団体交渉に切り替えて争議行為に及ぶ③の「連結型」である。

こうした分岐は、戦後労働運動の過程に於ける資本との闘いと運動思想の遍歴の中で形成されたもので、私が見聞きした範囲でいうと旧総同盟系や三菱財閥系企業では「連結型」ないしは「平和型」が多く、民主化同盟(とくに「民同」左派系)は「分離型」のような気がするが、かなりバイアスがかかった見方かもしれない。

ともあれ、3つタイプの鼎立状態にあるのは、終戦直後における労働運動の過激化時代の経営協議会に対して、それを経営権の侵害を防止する観点から、資本側が団体交渉から労使協議機関を区分したことから始まっている。これを労働協約の変遷をたどると、次の3つのエポックと重なる。

①日産自動車の「46年協約」

終戦直後において締結されたこの協約は、例えばユニオン・ショップ協定に基づいて、従業員の採用・異動、役付従業員の任免、その他重要人事についての組合の事前了解を必要とし、解雇に関しても「同意約款」をも有する強力なものだった。これが、48年のGHQの占領政策の転換(「逆コース」)で、日立製作所における5555人の指名解雇通告と会社による「46年協約」の一方的な破棄通告を機に、1948~54年にかけて協約改悪の嵐が吹き荒れる。

②東芝の「54年協約」

この協約改悪のしんがりを務めた東芝協約では、2つの「骨抜き改変」が実施された。それは、ユニオンショップは「会社が必要とする者は協議」に、 ②解雇は「事前に組合と協議する」が、解雇権は会社に存することになり、これが我が国労使関係に定着したのである。

③協調的労使協議と「経営参加」路線

1970年代に入ると、石油危機のさ中の75春闘で「太田春闘」から「宮田春闘」へ転換し、それに伴って協調的労使協議への転進と「経営参加」路線に傾斜していく。

そして、これがこのまま今日に至る。その到達度としての労線統一で連合が結成されるが、労使関係の根底に横たわる労使協議体制の3つのタイプについては、これに触ると統一の妨げになるからと、論議することすらアンタッチャブルとされたのである。それが、1990年代以降に、非正規労働者の処遇格差が顕在化しても、連合が非正規問題を取り扱う機能を喪失してしまう原因となっているのである。

4.労使協議制の再構築と存在感なき組合運動再生へ

働き方改革一括法は、労働基準法・労働契約法・パート労働者保護法・労働者派遣事業法など計8本の法律を一括改正したものである。この法律では、残業時間の上限規制は大企業が19年4月(中小企業は20年4月)に施行される。また同一労働同一賃金は20年4月(同21年4月)となっている。この施行までの10ヶ月ないしは1年10ヶ月が「働き方改革本番」に臨んでの労働組合に与えられたテイク・オフの期間だが、労働組合にとってその準備期間は短い。

①民間で先行する働き方改革

国会では野党が残業代ゼロ法案だ、働かせ方改悪案だ、と騒いでいる今年の3月、18春闘では法案を先取りする形で働き方改革を協議して合意に向かっていた。

例えば、JP(日本郵便)労働組合は3500人の「正社員化」を実現し、「病気休暇」の新設や期間社員に対して年末年始手当の支給を確保した。これに伴い、一般職(正社員)については住居手当を廃止する (但し10年の猶予期間)というバーターの逆提案を呑んで、一種の仕事の分かち合いに合意している。また、このほか、NTT東日本は「定年後の継続雇用者にベア実施」を認めさせ、日本生命も「65歳定年」導入に合意、ホンダ、サントリーは既にこれを実施済みだという。

さらに、今春闘ではトヨタ労使が賃上げ額の公表を拒否したことから、ベア1500円、率で0.5%を獲得して春闘相場のパターンセッターを務める羽目になった日立製作所労組が先導する形で「インターバル制度」の導入を13中闘組合がそろって獲得した。終業と始業の間に最低11時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」を全社的に導入することに合意した。

連合は、18春闘におけるインターバル制度導入について、要求を「11時間を原則とする」としていて、明らかに腰が引けていた。それは、連合加盟のインターバル制度は先行して導入している組合が、既に通信建設・KDDIは8時間・9時間、NECが6時間とか、EU労働指令の11時間とは似ても似つかない労使合意をしていることに配慮したからである。そうした中で、今度の日立労使が「インターバル11時間」合意に至ったアナウンスメント効果は絶大だ。

②労働政策審議会での修正の闘い

7月10日から再開された労働政策審議会で、働き方改革関連法を巡りガイドラインと政省令の詳細な制度設計に着手した。しかし再スタートした審議も、またもや高プロ、裁量などの空中戦に終始しそうだ。法律が成立した以上、やはり、そのガイドラインや政省令の中味に突っ込んで、労使共に知恵をこらした修正・改善プランを提案し合う時ではないか。

厚生労働省は、労働基準法に基づく省令で定める36協定の必須記載事項に、月45時間超の残業をした人に対する健康確保の対策の内容を明記するよう、労働政策審議会で検討しようとしている。こうした検討を、法施行までの期間内でなるたけ多くの項目で進めて、より良い働き方改革法に仕上げてもらいたい。

既に本稿では、第1表で15の重点項目をかかげてきたが、今となってはこれでも多すぎるので、最重点項目を数点に絞り込んでみたい。本命の◎印は雇用延長者の「嘱託社員」、対抗は○のインターバル制度、穴の▲印が36協定の健康確保の義務化、△印は賞与・満了慰労金の扱いetcだ。その上で、各産別・加盟組合が、先行組合の成果を踏まえて、労使協議に挑むことが重要である。

5.従議員代表制と労働協約「秋闘」の再構築

今度の働き方改革におけるこれまでにない特徴は、パート・契約社員・派遣社員の労使協議への参画が俎上に乗ったことで、正社員とこれらの労働者との処遇格差の是正の場とその“ヴォイス(発言)”を吸い上げる従業員代表制が重要な課題になっていることである。

しかしながら、法とガイドラインでは、パ―ト・有期契約・派遣などの非正規労働者の“ヴォイス(発言)”を労使協議の場にどう吸収するかという点については、具体的にどうするかは触れていない。これは、結局のところ、何の問題かと言えば、法やガイドライン・政省令ではなくて、労働組合の問題だからである。すなわち労働組合がパート・有期契約社員・派遣労働者をどう組織化し、団体交渉とか労使協議の場に組み入れるかの問題だからだ。

だが、それを言っても「百年河清を待つ」の類いだ。さりながら、一つの判例がある。

「朝日放送事件」だ。まだ派遣法が出来る前のテレビ会社の請負・派遣会社との案件だ。仕事の発注主の朝日放送と子会社の番組製作会社の労働者がテレビ朝日のスタジオで働いているが、勤務時間割、作業手順、ケーブル捌き等全ての決定は親会社が行っている。ところが、この番組が放送打ち切りになり、制作会社の社員が解雇されたので、地位保全を求めて団体交渉要求の訴訟となった。この判決が、派遣労働者の団交応諾義務を認めた唯一の判決だ。(註2)

同一労働同一賃金が本番となると、非正規労働者を代表してその声を反映している組合と使用者が話合いを通じて、その不合理性を判断するときに、こうしたことを担保する有効な手段として、非正規労働者をユニオン・ショップに組み込んでいけば、36協定で組合の過半数割れしているケースとの整合性のある制度をつくることができよう。

同一労働同一賃金への期待は高い。

現在、我が国の労働者マップを概観すると、正社員3314万人、パート・契約社員・派遣なとのいわゆる「非正規労働者」が2109万人いるが、ここにきてクラウドワーカー、フリーランスなど「雇用類似」の働く人、私はこれを「雇用フリー労働者」と呼んでいるが、これを合わせて1719万人にも達し、「非正規労働者」に迫る勢いで急増し、近い将来に正社員をも凌ぐと、私はみている。

だが、労働組合の組織化が遅れている「雇用フリー労働者」は、そもそも労働者性すら保証されず、会社と労働組合との労使関係から排除されたまま、労働者保護の網から外れた人たちだ。

この点について、正社員に隣接する位置にいるパートタイマー・有期契約社員・嘱託社員などの直傭社員と、クラウドワーカーやフリーランスなど会社フリーの人たちとの中間に立つ派遣労働者の例にしたがって、働き方改革法の労使協定方式の例外としての「労使協定」を整えれば、同一労働同一賃金の第一歩をはかることができると考える。

そのために、第1には「ユニオンショップ」の旗を掲げ直し、全ての労働者をユニオンショップに組み入れる必要がある。

第2に、パートでも派遣でも、またフリーランス・クラウドワーカーでも、さらには独立自営業者でも職場で一緒に働く人は【同僚】、会社が違っても同じ仕事をしている人は【仲間】として認め合う風土を確立することである。

第3に、これらすべてに「労働者性」を担保し、現行労使協議体制から排除されている労働者のVoiceが届くよう労使協議のへの参画を保証し、従業員代表としてプラットフォーム会社と労使協定を締結する運動を展開することである。

「働き方改革法」の同一労働同一賃金の施行は2020年4月。連合は、その他の各労働団体や合同労組と連携して、パート、有期契約や派遣・請負社員の“ヴォイス”が届くようガイドラインの欠陥を突く「対抗ガイドライン」を統一して掲げて、全国の本部・本社、支部・事業所間の労使協議会に臨む運動を強化するために、労働協約闘争を再構築することである。

これを言うだけでは、これまでの「言うだけ連合」と変わりないので、春闘から労働協約に関わる賃金以外の項目を秋に集約して「秋闘」を再構築することである。春闘に加えて「秋闘」という運動の山場を今一つつくり、本項で論じてきた項目を労働協約「秋闘」に集約して闘えば、しょぼい低賃上げの春闘よりもこっちの「新商品」の方が注目をあびて盛り上がろう。

この2018年秋から2019・20年にかけての「働き方改革」を巡る労使協議制の再構築をはかることが、結成30年を迎えてもなお「存在感なき」連合にとっては、運動再生の絶好のチャンスである。

(註1)前浦穂高「事前協議制の導入と定着」(「立教経済学研究」第61巻 第1号、2017)

(註2)水町勇一郎「日本の働き方改革を問う」(「経営民主主義」66号)

こばやし・よしのぶ

1939年生まれ。法政大学経済学部・同大学院修了。1979年電機労連に入る。中央執行委員政策企画部長、連合総研主幹研究員、現代総研を経て、電機総研事務局長で退職。グローバル産業雇用総合研究所を設立。労働市場改革専門調査会委員、働き方改革の有識者ヒヤリングなどに参画。著書に『なぜ雇用格差はなくならないか』(日本経済新聞社)の他、共著に『IT時代の雇用システム』(日本評論社)、『21世紀グランドデザイン』(NTT出版)、『グローバル化のなかの企業文化』中央大学出版部)など多数。

特集•労働法制解体に抗して

- いかに問題の認知を広げるか法政大学キャリアデザイン学部教授/上西 充子

- 高プロ・非雇用が「労働者」を駆逐する!東京統一管理職ユニオン委員長・本誌編集委員/大野 隆

- 春闘連敗に終止符を打て元JAM労組副書記長/早川 行雄

- 問題未解決、これから本番「働き方改革」グローバル産業雇用総合研究所所長/小林 良暢

- 日本は国連の「社会権規約」違反青山学院大学法学部教授/申 惠丰

- どこへ行く「リベラル民主主義」国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 野党第一党・立憲民主党の理念と課題立憲民主党衆議院議員/大河原 雅子

- 欧州社会民主主義の現在と課題ドイツ社民党議員団議長/イェンス・ガイアー 日本女子大学名誉教授/住沢 博紀

- 明治維新で文化は豊かになったのか筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- [連載] 君は日本を知っているか ⑪神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長/橘川 俊忠