特集●日本を問う沖縄の民意

グローバリゼーションと労働運動(上)

世界的な労働運動の退潮、危機の実相と再生への道

東京大学名誉教授 田端 博邦

はじめに

1 労働組合の組織率と労働協約適用率

(1)組織率の動向

(2)協約適用率の動向

(3)国・地域の特性(以上本号)

2 労働組合は再生しうるか?(以下次号掲載)

3 組織率減少の構造的要因

4 長期の歴史的変化

むすび

はじめに

OECDの『雇用アウトルック2017』は、「雇用政策は、グローバリゼーションに対する民衆的反発(popular backlash)の根底にある諸問題に取り組まなければならない」注1という。ここで言う民衆的反発が、1999年のWTO閣僚会議に対する反グローバリゼーション運動から近年のポピュリスト極右運動の成長、トランプ政権を成立させたラストベルト労働者の反発までを含みうることには異論がないであろう。つまり、グローバリゼーションが多くの雇用労働者の反発を招いている、そうした「民衆的反発」の背景には雇用問題があるのではないか、そのような問題に対して雇用政策(ここでは、狭義の労働市場政策より広く労使関係政策などを含む)は適切に対処してきたであろうか、雇用政策はどのようなことをなすべきか、… OECDの問題意識はこのようなものである。

このような観点からOECDは上記2017年版の第4章で労使関係制度の全般的な調査を行っている。とくに中心的な問題意識は、戦後50年代から70年代までの労働関係の社会的安定を維持してきた労使関係の制度と機能は今日どのような状態にあるのか、そして労使関係制度の担い手である労働組合と使用者団体の現状はどのようなものか、という点にある。もし、労使関係の当事者である労働組合や使用者団体が-とくに労働組合が-労使関係の正常な機能を回復することができるならば、おそらく「民衆的バックラッシュ」の少なくとも重要な原因の一つが取り除かれるであろう。OECDの問題意識を圧縮していえば、このようなものである。

しかし、調査の結果はOECDの期待に単純に応えるものではなかった。1985年から2015までの30年間の推移を整理すると、使用者団体の組織率は比較的安定的であるというものの、労働組合の組織率は、OECD加盟国平均でほぼ半減しており、とくに以前は高位安定的な状態にあった北欧諸国でも組織率低下傾向が明らかになったからである。団体交渉のあり方においても、交渉レベルの“分権化”がすすむことによって、集権的調整の機能(集権的=全国的賃金決定による国民経済の調整)が弱化しており、他方、団体交渉がカバーする雇用労働者の割合(団体交渉カバー率、労働協約適用率)も一部に非常に高い国が存在しているとはいえ、傾向的には低下する方向を辿っている。かつてのように強力な団体交渉制度が自生的に回復するとは思われない状況である。

他方、OECDが重視しているのは、法律制度や行政的施策などの「公共政策」の役割である。OECDにはもともと、この30年間における労働組合の弱体化、組織率の低下には公共政策が重要な役割を果たしているという認識が存在する注2。そこで、労使関係制度の崩壊がすすむ状況において、公共政策によってこうした流れを逆転する方向をめざすことが必要だということになる。

例えば、労働協約の法的拡張制度は今日でも高いカバー率を示す国では重要な役割を果たしているが、拡張手続のための要件を厳格化するか、緩和するか、というだけで結果は大きく異なることになるであろう。また、労働契約は労働協約の基準を下回る条件を定めることはできないという「有利原則」を厳格に規定することによって、労働条件の“分権化”や“個人化”を防止し、労働条件の集団的決定の意味、つまり労使関係の役割を強めることができるであろう注3。

しかし、問題は、OECDの示すような公共政策の充実あるいは転換だけで、労使関係機能の回復や労働組合の組織率の下げ止まりあるいは回復を見込むことができるか、という点にある。OECD自身が指摘するように、労使関係の大きな変化は、技術の変化、グローバリゼーション、公共政策などによってもたらされている。技術の変化はある程度は避けられないものとしても、グローバリゼーションのあり方についてはなお議論すべきことが多いであろう。

実際、団体交渉の分権化や産業別協約からの逸脱を認める「開放条項」などを促進してきた最も重要な起動力は、企業のめざすグローバル競争力にある。こうした点に手が付けられないなら、この30年間にすすんできた労使関係の崩壊は止めようのないものとなる可能性が高いからである。しかし、ともあれ、まず組織率の低下の実情をあらためて確認することから議論をはじめよう。

1 労働組合の組織率と労働協約適用率

(1)組織率の動向

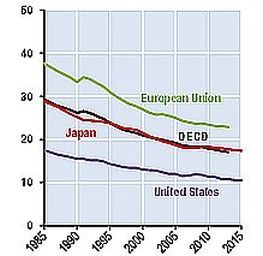

OECDの『雇用アウトルック2017』は、「1985年から今日まで[2015年までの30年]の間に、労働組合の組織率は半減した」、「労働協約によってカバーされる労働者の割合も減少している」と指摘している。OECD加盟国の平均で、1985年にほぼ30%あった組織率は、2015年に約17%に低下している。ほぼ半減に近いと言ってよいであろう。

図1は、EU諸国、OECD平均、日本、アメリカ合衆国の組織率をとったものである。EU、日本、アメリカの三者の間にはそれぞれ10%程度の大きな差があるが、いずれも30年間に10%程度水準を下げている。労働組合の組織率低下は世界的な現象であるということがまず確認される。図に明らかなように日本の組織率の動向は、OECD平均のそれとほぼ一致している。他方、図には示されていないが、ヨーロッパ諸国については、北欧のように非常に高い組織率の地域とフランスのように例外的に低い国までを含んでおり、各国の組織率の差異の幅は広い。

図1 労働組合組織率の動向

出所:OECD、Flyer-Collective%

20bargaining.pdf

そのようなヨーロッパについて注目すべき点の一つは、北欧で2000年代から組織率の低下傾向が見られるようになっていることである。スウェーデンが80年代に入ってからも組織率を伸ばしてきたことからすれば、北欧は世界的な組織率低下傾向のなかで例外的なケースを形成する地域と見る余地があったが、今ではこの地域もまた例外ではないということが示されている。また、もう一つは、産業別労働組合の強い協約自治で有名なドイツが、東西統一以降の変動を経て急速に組織率を低下させていることである。OECDによれば、全体として緩やかな低下傾向をたどるヨーロッパ諸国のなかでは例外的な現象と見なされている。これらについては後述する。

(2)協約適用率の動向

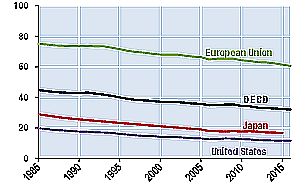

協約適用率(なんらかの労働協約が適用されている労働者の割合で、団体交渉カバー率と言われることもある)もまた同様に低下傾向にある。OECD加盟国平均で、1985年の45%から2015年の32%まで4分の1以上(28%ポイント)も低下しているのである。言い換えれば、労働協約によって労働条件の基準が保障される労働者は、30年間のあいだに全労働者の半数弱から3分の1にまで減少したということになる。

図2 労働協約適用率の動向

出所:図1と同じ

図2は、協約適用率の推移を示したものである。組織率と同様に4つの線はいずれも低下しているが、前図と異なる点がいくつかある。一つは、EU諸国の適用率が組織率の2倍程度の高い水準になっていることである。ヨーロッパでは、かつては8割、今日でも6割程度の労働者が労働組合の行う団体交渉の恩恵を受けているということになる。組織率が低下したとはいえ、社会における労働組合の存在感は日本におけるよりもかなり強いであろう。このようなヨーロッパ諸国の高い適用率の影響を受けてOECD平均の値はかなり高い。

もう一つの点は、日本の適用率が、OECD平均をかなり大幅に下回って、むしろアメリカに近い水準になっていることである。労働組合の行う団体交渉は、雇用労働者全体の2割にも足りない組合員にしかその恩恵を及ぼさないのである。OECD平均と同水準であるのは組織率だけであって、労使関係の実質的な機能を測る協約適用率はこれを大きく下回るというこの事実は、企業別組合という日本の労働組合の特性を示している。もっとも、協約適用率の点だけからいえば、同様のケースはイギリス、ニュージーランドなどのアングロ・サクソン諸国に見られる。組合組織は企業別ではないが、団体交渉が企業別になっている国では同じような結果になるのである。

(3)国・地域の特性

組織率、協約適用率のいずれの点でも、国の間での違いが大きいことが明らかになった。OECD加盟国の間でも組織率に10%前後(フランス、韓国、アメリカ)から70%前後(デンマーク、スウェーデン)までの差があるとすると一般的な議論だけですますことはできない。そこで、いくつかの視点から、国・地域間の差異あるいは国・地域の特性について検討しておこう。

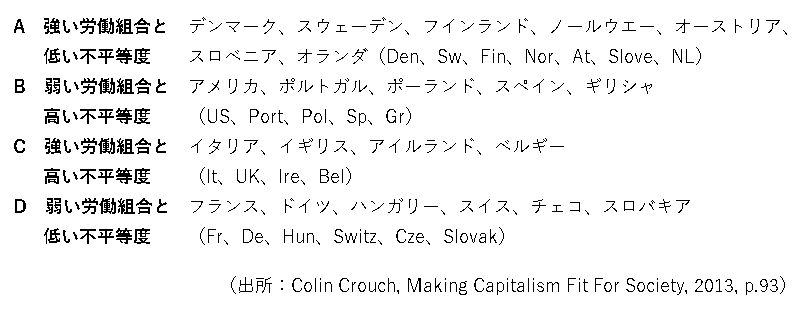

まず、コリン・クラウチの議論を取り上げよう。クラウチは労働組合の力の強さ注4と所得分配の平等度(ここではジニ係数で与えられている)を相関させてつぎのようなタイプを提案している。一般的に考えると、労働組合の組織力や交渉力が強ければ、所得平等度も高まると考えられるが、必ずしもそうではない。

表1 不平等度と労働者の力

先に述べた一般的見方に適合的なのはAとBのグループである。そこでは、労働組合の力が強ければ(弱ければ)不平等度は低くなる(高くなる)、という関係が成立する。労働組合の力は、所得平等度を高める方向で影響を与えていると言いうるのである。

しかし、クラウチの整理では、こうした常識的な見方に反するC、Dのグループが少なくない例外として存在している。これをどう考えるかということは、ひとつの論点になりうるであろう。

所得平等度には、おそらく、労働組合の力(端的には組織率に代理される団体交渉力)だけによってではなく、労使関係の世界に限っても、団体交渉のレベル(全国、産業、地域、企業など)や団体交渉の結果である労働協約の適用範囲が重要な意味をもっており、さらに、雇用形態におけるパーマネントとテンポラリー(有期、派遣)、ジェンダー・ギャップなどさまざまの要因が作用していると考えてよい。さらに社会的には、階級・階層間の資産・所得分配の構造や階級・階層間の社会移動の度合い、(可処分所得で比較する場合には)それぞれの国の税制や社会保障制度の設計などが大きな影響を与えると考えられるが、ここではこれ以上立ち入らない。

こうした条件を前提として、なお、クラウチの分類に意味を与えることができるとすれば、つぎのように見ることができよう。まず、Aグループは、北欧諸国とオーストリアで、いずれも組織率が高く、社会民主主義的な政治構造が定着してきたところで、所得平等度が高くなるという一般的傾向を読み取ることに無理はないであろう。Bグループはアメリカと南欧諸国という一見してかなり異質な国がまとめられている。これらの国に共通する点はクラウチの整理のとおり、組合の組織率・交渉力が弱いということであろう。以上の2つのグループは原型的なタイプと言うことができる。

問題は混合型とも言いうるCとDのグループである。ここではそれぞれの国の社会的構造や歴史が意味をもっていると言えよう。Cグループのイタリアについて南北の地域格差や縁故社会的特性を、イギリスについては伝統的な「階級社会」や近年の産業別交渉の崩壊を想起することができる。Dグループのフランスは低い組織率と公共政策の役割の高さがこのような結果を生んでおり、ドイツについては、労働組合の力が弱いと言ってよいのか問題であるが注5、長い産業別交渉体制の成果が不平等度の低さをもたらしたと言えるであろう。

労働組合の組織率や運動形態、団体交渉制度のあり方もまた、各国の歴史的な条件に規定されている。

つぎにもう一つ各国地域の特性を検討した論文を紹介しよう。リチャード・ハイマンほかの欧州労連研究所(ETUI)の研究報告「欧州の労働運動:危機から再生へ?」注6である。

この研究報告はヨーロッパ26か国を取り上げているが、本稿では北欧のデンマークとスウェーデン、中欧のオーストリア、ドイツ、オランダ、南欧のフランス、そしてアングロ・サクソンのイギリスの7か国に絞って組織率と適用率を表2に示した(地域分類は同報告書)。表に明らかなように、7か国はすべて、1980年から2010年のあいだに組織率を下げているが、地域によってかなり大きな差がある。

北欧2か国の場合にはこの間に10%ポイント、12%程度組織率が低下しているが、北欧以外の諸国の低下幅はこれよりかなり大きい。中欧3国は減少率が45%から50%強に達しており、組織率の低いフランスは10%ポイント、率にして55%低下している。イギリスは、組織率では中欧とほぼ同様の水準で減少率は47%である。北欧以外は、先に見たOECD平均と同様に、ほぼ半減状態にある。

では、このような組織率の低下をこのETUI報告書はどう見ているのか。参考になるコメントがなされているので紹介しておこう。

「ヨーロッパの労働組合は大きなプレッシャーのもとに置かれている。西欧における“社会モデル”の構成要素としての労働組合の地位は、グローバリゼーションとネオ・リベラリズムによって掘り崩されてきた。… こうした長期的な困難に加えて、最近の危機[2008年金融危機]は、多くの国に厳しい緊縮政策を強い、団体交渉制度への激しい攻撃の口実とされている。」注7

ヨーロッパにおける組織率低下に共通する一般的要因は、グローバリゼーションとネオ・リベラリズムに求められている。比較的一般的に認められている要因だと言ってよいであろう。本稿の見方も基本的にはこれと一致する。また、金融危機後の状況はギリシャを想起すればよいであろう。

このような一般的な要因の現れ方はさまざまである。研究報告によれば、北欧の場合には、右翼政党の進出と社会民主主義政党のネオリベラルな政策への傾斜が生まれ、それによって、高組織率の要因とされてきたゲント・システム(失業保険の組合管理システム)の弱体化が各国で生じている。保険料支出に対する税制上の優遇措置の廃止や組合管理の独占を排除して民間保険の参入を認めるなどである。

また、90年代に悪化した労働市場状況によって失業保険の給付と拠出がいずれも労働者に不利に改訂されたことも組織率低下に影響を与えたとされている。さらに、中欧の場合には、「忍耐強い資本」を特徴としてきた調整的経済から、株主価値などの英米的価値を経営原理とする経済への転換が進みつつあるという。これは日本でも顕著に経験した歴史的変化であるが、ドイツ的な経営や労使関係は大きく変質しつつあるとすれば、「ライン資本主義」の砦の崩壊につながるということになるであろう。

表2 ヨーロッパの労働組合組織率と協約適用率

(出所:Bernaciac à Bernaciak., op.cit., p.8から作成)

労働協約適用率について見ると、その第1の特徴は、組織率の低下にもかかわらず、適用率はかなり高位の水準にあり、安定しているということである。ただし、イギリスは例外である。イギリスでは、1980年に70%あった適用率は31%に半減以下に落ち込み、組合の組織率と同程度になっている。このイギリスのケースは、イギリスの団体交渉システムの大きな変化を表している。1980年になお支配的だった産業別交渉体制は、まさにその時期に始まったサッチャー政権の政策の下で急速に解体の道をたどったのである。80年代と90年代の減少幅が大きいのはそのためである。今日ではほとんど産業別交渉と産業別協約は存在していない。

このような大陸ヨーロッパにおける労働協約の高い適用率は、研究報告の言葉を使えば、「組合の力の源泉が縮小したにもかかわらず、団体交渉についてはほとんどの国において制度的な堅固さが維持されている」注8ことを示している。また、ここで「ほとんどの国」とされているのは、イギリスやドイツで比較的大きな減少があるからである。ただ、この指摘で「制度的に堅固(institutionally robust)」とされている制度のあり方は重要である。例えば、フランスは非常に低い組織率で、非常に高い適用率を示している。これは、労働運動や労使関係にとって、法的制度や公共政策のあり方が重要な意味をもっていることを改めて示している。

注1 OECD, Employment Outlook 2017, Editorial, p.9.

注2 明示はしていないが、サッチャー政権の政策などをみれば明らかである。OECDは、労使関係に対する政府の政策や法律制度が重要な役割をもつ(プラスにも、マイナスにも)と見ており、団体交渉の社会的影響力(労働協約の適用率)についてはそれを具体的に強調している。

注3 OECDが法律や公共政策の役割を重視する背景には、かつて法律介入を排除した労使自治を基礎にしたイギリスやアングロ・サクソン諸国の組織率や団体交渉のカバー率が低位に落ち込んでいるという事情があるであろう。相対的に労働組合組織率の落ち込みが小さく、労働協約適用率も高い大陸ヨーロッパ諸国では、労使関係の諸制度に関する法律的関与の度合いが高い。

注4 「労働組合の力」は、ここでは便宜的に組織率と同視されている。なお、Crouch, Membership density and trade union power, in Transfer, 23(1), 2017では、「労働組合の力」を組織率と政策に対する発言権・参加の度合いによって測られるものと定義している。

注5 クラウチがここに分類したのは、90年の統一後にドイツの組織率が急速に低下したことを考慮してであろう。91年にピークを記録した旧東独地域の組織率低下が大きいのでそのような結果になっている。東西の間では今日でも協約適用率に10%以上の格差があり、東の労働組合の弱さがドイツ全体の弱さとして現れている面がある。これについては、Anke Hassel, Herausforderung für das deutsche Modell, WSI Herbstforum 2018. なお、東欧地域は全般的に非常に大きな組織率の低下を経験した。

注6 M.Bernaciak, R.Gumbrell-McCormick and R.Hyman, European trade unionism: from crisis to renewal?, ETUI Report 133, 2014.

注7 Ibid., Preface, p.5.

注8 Ibid., p.35.

たばた・ひろくに

1943年生まれ。早稲田大学法学研究科博士課程単位取得退学。同年東京大学社会科学研究所助手、助教授を経て90年教授。現名誉教授。専門は労働法。比較労使関係法、比較福祉国家論など。著書に、『グローバリゼーションと労働世界の変容』(旬報社)、『幸せになる資本主義』(朝日新聞出版)など。

特集・日本を問う沖縄の民意

- 自国第一主義の呪縛を解くために神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長/橘川 俊忠

- 参議院から見た立憲民主党の成立過程と真価問われる参院選後立憲民主党参議院議員/小川 敏夫

- 辺野古新基地の背後で進む危険な構想ジャーナリスト/前田 哲男

- 沖縄衆院3区補選 新人大勝の背景沖縄タイムス記者/知念 清張

- トランプに痛撃、再選さらに困難に国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- 県民投票の民意―沖縄の非暴力抵抗の象徴立憲民主党参議院議員/有田 芳生

- 一帯一路と伙伴(パートナー)

関係(財)国際貿易投資研究所研究主幹/江原 規由 - 「一帯一路」は「債務の罠」ではない福井県立大学教授/唱 新

- 大量難民を受入れた法治国家ドイツの苦悩ベルリン在住/福澤 啓臣

- グローバリゼーションと労働運動(上)東京大学名誉教授/田端 博邦

- 元号でわたしの時間を支配されたくない筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- “令和の喧騒” 今こそ天皇制を考える朝鮮問題研究者/大畑 龍次

- 戦後賠償訴訟の歴史的変遷と現段階弁護士/高木 喜孝