コラム/百葉箱

小日向白朗の謎(第8回)

秘密裏に渡米し、米国に提言―日中国交正常化交渉の舞台裏

ジャーナリスト 池田 知隆

半世紀前、米国と日本が中国との国交正常化に向けて動き出していくなかで、元日本人馬賊王、小日向白朗はどのように行動したのか。そのことを自ら語った証言テープが手元にある。アメリカが日本に相談なく、”頭越し”にニクソン米国大統領の中国訪問を公表した(同月15日)直後、白朗の自宅で門下生たちに語ったものだ。

訪中したキッシンジャー氏と毛沢東(1971年7月)

日本外交にとって最大級の汚点となったこの「ニクソン・ショック」に狼狽する佐藤政権に対して白朗は、「3、4月前にニクソン訪中の可能性をあれだけ、伝えていたのに……」と日本政府の国際感覚のなさにあきれかえっている。さらに白朗は、毛沢東を「毛さん」、蒋介石を「蒋さん」といかにも旧知の間柄でもあるかのように気安く呼び、世界情勢を自在に論じるその語り口は、大風呂敷の「アジア講談」のように聞ける。とにかく面白い。今回は、この証言テープをもとに日中国交正常化交渉の裏舞台を見てみたい。

幻の第3次国共合作

中ロ国境にある珍宝島(ウィキペディアから)

60年代後半になると、米国のベトナム戦争への介入、中国の文化大革命などによって、それまでの東西対立とは異なり、国際情勢が複雑で多極化した。共産陣営のソ連と中国共産党の間の対立が深刻化し、69年3月、中ソ国境のウスリー江のダマンスキー島(中国名:珍宝島)で大規模な軍事衝突が発生した(珍宝島事件)。8月には新疆ウイグル自治区で衝突し、中国がソ連を主な敵として積極的な外交を展開する。

ソ連が間接的に中国への核攻撃を示唆すれば、毛沢東はソ連への核攻撃の準備と中国全土での核シェルターの建設を命じた。毛沢東は周恩来に米ソ対立を利用して米国との関係の打開を求め、米中関係の正常化の動きを始めた。この中国の戦略変更は極秘裏で進められ、71年のヘンリー・キッシンジャー米国大統領特別補佐官の中国訪問が公表されるまで、中国は表面的には米ソ双方を非難し続けた。(『キッシンジャー回想録 中国』(岩波書店)によると、ソ連と中国が衝突した際、米国は中立の態度をとるが、その枠組みの中で最大限、中国寄りの態度をとると指示していた。235頁)

このソ連と中国が対立するなかで日本はどのように対応していくべきなのか。白朗のなかで元満州馬賊王としての血が騒ぎだしだ。ソ連が中ソ国境を侵入してきたときこそ、中国と台湾の国民党政府による「第3の国共合作」の好機ではないか。

国共合作とは、中国国民党と中国共産党の間に結ばれた協力関係のこと。第1次国共合作は24年から27年の間、軍閥および北京政府に対抗する共同戦線として、第2次国共合作は37年から45年にかけて日本軍に抗した共同戦線だ。日本の敗戦によって再び国共内戦が激化した後、国民党は台湾に逃れ、共産党は49年に新中国を誕生させた。それから20年、ソ連に抗して3度目の国共合作を仕掛け、「一つの中国」を実現させようというのだ。

大正から昭和にかけて「アジアの夢」を追いかけてきた大陸浪人たちの発想がここにいきのびていた。古稀を迎える白朗の、いわば「ロマンの残党」のようなこの発言を忠実に再生してみる。

小日向白朗(60年代後半)

<ロシアが国境を侵入してきたときには、決して北京を落とさない。必ず西安を通過して攻めてくる一方で、ハバロフスクから豆満江をさかのぼってくるに決まっている。ロシアの目的は、満州と朝鮮と内蒙古の全部をとることだ。そうなると、中国は分断されるのみならず、日本がいかにロシアに迎合し、尻尾をふっても、おそらく50年間ももたないだろう。アジアの危急存亡というよりも日本の危急存亡である。そこで、私はある郷友連(日本郷友連盟)の有力な人たちの薦めによって満州に出動する決意を固めた。>

郷友連は、太平洋戦争後活動していた日本軍兵役関係者らによる各地の戦友団体を起源とする団体だ。支那派遣軍総司令官を務めた岡村寧次が事実上の世話役となり関係者に呼びかけ、「祖国再建と国土防衛」を目的に1955年6月、日本戦友団体連合会が発足した。初代会長に元関東軍司令官植田謙吉、理事長兼副会長に岡村寧次が就任し、翌56年5月、現在の名称に改称した。65年当時、46都道府県支部に支部を置き、総会員数42万6990人に達したという(ウィキペディア参照)。しかし、旧満州地域に出動していく力が当時の郷友連にあったのだろうか。いまとなってはとても信じがたい構想だが、白朗は真剣に語り続ける。

<満州に行って旧部下を糾合し、あの65万の(ソ連の)機械化部隊と戦い、勝つという自信はなかった。しかし、負けないという自信はある。10年間も負けずに戦ったときには、ベトナム戦争でアメリカが10年間戦って今日の結果になったように、おそらくロシア内部が崩壊するかもしれんし、私は勝たなくてもいいから負けない戦争に参加しようという気持ちでおった。>

だが、その思いは遂げられなかった。ソ連と中国の相互撤収との事態になり、危機が収まったからだ。そのいきさつを白朗が語るくだりもまた信じがたい。ともかく、意気盛んに語る白朗の座談内容をあえて紹介する。

元馬賊王として参戦も

<そのこと(白朗の参戦)がソ連に知られ、世界的に知られてしまったため、当時、諸君(門下生たち)も知っているとおり、川島正次郎さん(自民党副総裁)、赤城宗徳さん(衆院議員、農林大臣など歴任)が無理やりロシアに呼び出され、モスクワに行った。そこで小白竜(小日向白朗)の出動の真偽を問い質され、『国境紛争を片付ければ、小白竜の満州への出動を食い止めることができるか』という質問をされたらしい。それについて、川島、赤城両氏は、『小日向白朗という人は平和主義者でアジアの民族主義者であるけれども、平和主義者である限り、国境を撤兵するとなれば、おそらく出動しない。我々も大義名分を説いて食い止めることができる』と答えたようだ。

そこでコスイギン(アレクセイ・コスイギン、首相)は、その場で北京に電話をして周恩来首相と直接談判した。中共側が要求する100機(軍機)の撤退は、ロシア国民として承諾しかねる。しかし、50機ならあえて承知させることができる。それでよければ、今日中に命令を出すという申し出であった。周恩来総理は即座にオーケーし、双方とも国境撤退の命令が下された。それは昭和45(1970)年3月29日。私は台湾にいた。>

そのとき白朗が台湾に滞在したのは、国民党政府の蒋介石総統に依頼されて満州に出動する形をとるためだった。その出動の条件は、ソ連に対抗する国共合作を第一の前提条件としていたが、蒋介石に会う直前に、コスイギン・周恩来の協定によって国境紛争は片付いてしまったという。白朗の大手柄といわんばかりの調子だ。

<私の受け持ちは、毛沢東と蒋介石との仲をとりもつことだ。なかなか荷が重い。だけど、やれるという自信はある。相手は蒋さんと毛さん。お前みたいなやつは嫌だといわれれば、ダメだろう。しかし毛さんは僕に対して絶大な信頼をもっておる。これはうぬぼれてもいい。林彪はわざわざ満州における私の行動をすべて調べて、私の信義、道義に対しての堅さ・重さは天下一と発表したことがある。

それはさておいて、蒋さんが果たして僕を信用するかどうか。しかし、私が大陸を引き上げるときにわざわざ軍艦を差し向けて、迎えに来てくれて(日本まで)送ってくれた手前がある以上、私に対して決して悪意はあると思っておらん。悪意や善意の問題じゃない。道義の問題だ。道義ということはアジア人だけしかない道義なのだ。アジアの道義というものはヨーロッパ人やアメリカ人にはわからない。アジア人すべてに共通しているこの道義。道義の権現といわれ、道義の堅さにおいて天下一といわれた小白竜(白朗)が、この機会に蒋さんを説き、毛さんを説けば、必ず国共合作は実現するという確信が私にはある。あとは、どういう方法・手段をとるか、ということだ。>

蒋介石と毛沢東の仲をとりもつことができる、とは大変な自信だ。大言壮語どころか、白朗自身はそう信じ切っていた。また、コスイギンと川島、赤城会談で白朗のことが話題になり、中ソの軍備撤収につながったということが本当かどうかわからない。門下生たちに自らの行動を語っているうちに、ついつい調子に乗って口が滑りすぎたのではないか。「一つの中国」をめぐって激しく対立した毛沢東と蒋介石を結び付け、「第3の国共合作」を実現させるというのは、白朗のまったくの夢想に終わった。

米国に「アジアの和平」を提言

インタビュー記事(富士ジャーナル、1971年7月号)

一方で米国は、ベトナム戦争が泥沼化していくなかで戦争終結の道をさぐっていた。ソ連のみならず、中国が支援していた北ベトナムに対しても揺さぶりをかけて和平交渉をすすめるために、中国との国交正常化が大きな課題となっていた。その際の一番の懸案事項が台湾問題だ。そんなとき、中国と台湾に事情に詳しい小日向白朗の存在が米国の目に留まった。

69年ごろから白朗のもとニクソン政権周辺から訪米の誘いがあった。元駐日大使、エドウィン・O・ライシャワー氏(ハーバード大教授、東洋史学者)は、戦前の中国をよく知る右翼だということで白朗に関心をもち、なんでも語り合う仲だったという。ライシャワー氏が来日するたびに、訪米の打診があったが、白朗は「俺みたいな人間がアメリカの虜(とりこ)になったらつまらん」と、意に介さなかった。

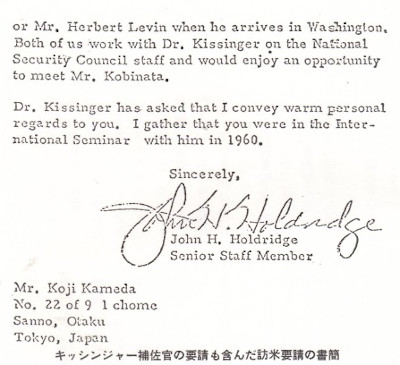

米国からの招請状

だが、台湾から帰国してまもなく、二人の米国人が白朗宅を訪ねて来た。一人は、東京極東裁判のキーナン検事の助手をしていたウイリアム・モナハン氏で、当時は「CIAの幹部」と自称していた。今度は具体的に1万ドルの提供と訪米の要請で、そのスポンサーはモルガン財閥系の特殊財団だった。

まもなくキッシンジャー特別補佐官からも「自分は多忙であるがスタッフと面談して欲しい」という内容の招請状が、国家安全保障会議(NSC)メンバーのチーフ、ジョン・ホルドウィッチ氏から届いた。ホルドウィッチ氏は国家安全保障会議極東担当シニアスタッフとしてキッシンジャー特別補佐官の信頼が厚く、キッシンジャー・周恩来会談の通訳をした外交官だ。日米協会会員の亀田候治氏(元サラリーマンユニオン事務局長)から「小日向白朗は中国や台湾に多くの人脈をもっている」と米国側に紹介されていたらしい。白朗はいう。

<アメリカが一番困難と考えていることは、台湾政府つまり蒋介石政権をどういう方法で片付けるかということだ。これを一番考慮し苦慮しておった。だから、アメリカは私を呼んで、一体どういう方法で台湾問題を片付けたらいいのか、について僕の意見を聞きたかったのだ。同時に世評では蒋介石、毛沢東とは仲良く手を握らせうる者は小白竜、すなわち小日向白朗しかないとアメリカの人は信じ切っていたらしい。そこで、小白竜の行方を一生懸命探しておった。>

訪米期間は9月15日から10月10日まで。アメリカにいく際、「アジアの平和と進歩のために(アメリカへの提言)」と題した論文を作成した。アメリカ側に提出するだけでなく、同時に北京政府にも送っている。「ベトナム和平」「ポスト・ベトナム」「中国問題」「アジアの建設」の4項目からなる論文には、当時の白朗のアジア観がよく表れている。要約すると下記のとおり(全文はここで表示)

米国への提言(同)

◇アメリカが南ベトナムから撤収するならば、和平後のベトナム復興とメコン開発の国際協力の道が開かれる。アメリカにとっても長期的な利益が保証される。そのことで南北のベトナムによる「連合国家」が形成され、それが南北朝鮮および台湾問題の平和的解決を促進させる。

◇ベトナム和平は中国の対外姿勢にも大きな変化をもたらし、アメリカを中心とする一連の集団防衛体制も、アジア反共軍事同盟の性格からアジア諸国の平和共存をめざすものに転じることできる。

◇中国の防衛思想は「帝国主義はすなわち戦争である」という毛沢東イデロロギーにより対米戦争準備を強調するものであったが、実際はソ連との境界戦争に備える方に急ぎ、非攻撃的である。毛沢東の「人民戦争」理論によって、人民武装闘争を激化させてアメリ力のベトナム作戦を包囲しようと呼びかけたことはあるが、中国の民衆は生活向上と国内建設への方向転換を希求している。

◇中国社会の民衆の基盤にたち、毛沢東と蒋介石、またその後継者間の意思疎通も可能で、台湾問題の平和的な解決を探っていかなくてならない。その際、華僑の役割が重要だ。中国と日本とが提携し、アメリカも協力してアジアの平和的建設を行うべきである。

この論文の執筆は「昭和45年7月5日」となっている。当時、華僑グループから経済的な支援を受けていた白朗の提言には、アジアの情勢を日本、米国、中国の経済交流を促進していくべきだという華僑の視点が色濃く反映されている。

対米従属の現実を痛感

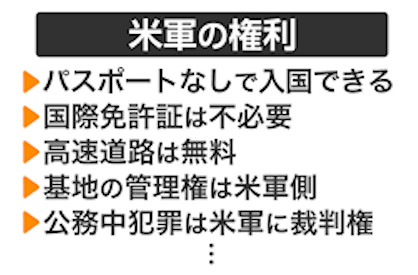

白朗の渡米は、隠密裏の招きだった。白朗のパスポートに日本の出入国の記録は残されていない。白朗の親族周辺の証言によると、白朗は日本国内の米軍基地から軍用機でアメリカに渡ったという。その基地が横田、横須賀、座間、厚木のどこかは不明だ。数多くのアメリカの諜報機関の要員がなんの妨げもなく、日本で活動できるのは、それらの基地にやってきて、都心(青山公園内の「六本木ヘリポート」)へ向かうからだ。日本には「バックドア」があり、白朗もそこから出入りしていた。白朗はそれらの体験を通して、日本における米軍基地や対米従属という日本国という国家の実態を痛感させられた。

「バックドア」の在日米軍基地(横田基地ホームページから)

日米地位協定によって、在日米軍基地の管理権は米軍が持つことや、米軍への課税免除、軍人、軍属らの刑事裁判権などについて定められている。この協定は旧日米行政協定、すなわち「日米安全保障条約第3条に基づく行政協定」(1952年2月28日調印、4月28日発効)を継承し、60年の日米安全保障条約改定に合わせて締結以来、一度も変わっていない。

日本全国で米軍が望むところはどこでも基地にできるという、世界に例のない「全土基地方式」をとり、基地の提供問題などに関して日米合同委員会という組織で協議され、その内容は国民には明らかにされてはいない。基地の外でも、民間の空港や港湾、道路を自由に使用する口実になっている規定などが設けられ、空港や港、高速道路の使用料は無料。加えて、米軍無線局には電波法は適用されない。米軍機は自衛隊機と異なり、通常時でも航空法の最低安全高度規制、及び迷惑な飛行の規制に縛られずに飛行する事が可能である。

しかも米軍が日本に駐留するための維持経費は米側が負担すると同条で定めているが、「思いやり」予算として日本側が多額の負担金を支払っている。これらの現実について白朗は初めて知った。訪米中、米国各地で各界の要人たちと論議を重ねるうちに、白朗は民族意識をたぎらせていった。

日本の台湾ロビーを告発

ニクソン大統領は、南ベトナムのチュー大統領との会談後の69年7月、「米国は今後南ベトナム自身による自国の軍事防衛を期待する」と述べ、ベトナムからの撤退意向を打ち出したニクソン・ドクトリンを発表していた。これに対して白朗は、国家安全保障会議との意見交換の席上で、「日本政府はニクソン・ドクトリンに反対する」と意見を表明し、その理由として次の3つをあげた。

ベトナム戦争(ウィキペディアから)

<一つ目の理由は、アメリカの追従外交とは言いながら、中国共産党を侵略共産党と称し、反共・滅共・赤色撲滅防止というスローガンが完全に溶け込んでいる。(略)。あなた方もこのスローガンを作るための少なくとも数十億ドルの金を使っているはずだ。その責任の一端はむしろ半分以上あなた方にあると思わなきゃなりませんね、と私は言った。

第二の理由は、アメリカは、“侵略性共産主義”という名をつけた中共を破壊する目的でベトナム戦争を始めた。(略)その間において、儲けているのが軍事産業、軍事経済の連中だ。この連中が日本の主流派政権と結託して、あなた方のお金をほしいまま使い、金儲けに汲々とし、その金で今日の主流派の勢力の台頭を誇示してきた。今、ここでニクソン・ドクトリンが実行されれば、この長い間、培ってきた軍事産業経済は崩壊するでしょう。何人といえども、自分が持っている基本財産が崩壊することは好みますまい。従って、この連中は自民党主流派と結託してニクソン・ドクトリンを成立不可能にするための妨害をやるだろう。夢じゃありません。妨害することで、ニクソン政権が1972年の大統領改選の場合に必ず負け、絶対に勝てないという方向に向かって運動せざるをえないでしょう。要は、日本と中共とアメリカが仲良くならなければ、ニクソンさんは来年10月の選挙には必ず負けるでしょう。いや、去年の言葉だから再来年だ。それを日本の財界と政界の主流派は願っている。だから、ニクソン・ドクトリンを喜ばないのは当たり前でしょう。

第三の理由、アメリカ追従外交、追従経済政策に便乗し、自民党主流派の一部、台湾ロビーはあらゆる利権を国によって作り上げ、その儲けの分だけを自分の息子、家族、親戚を動員して会社の株主にして自己投資を増やしている。その財産や莫大な投資が水泡になりやしないかと反対するでしょう。>

声明をだすニクソンと南ベトナムのチュー大統領(1969年6月)

さらにニクソン・ドクトリンを本当に実現しようとするならば、69年11月の佐藤・ニクソン声明の沖縄返還を「核抜き」で行い、その後、ベトナムからの「名誉ある撤退」することを白朗は強く求めた。日本政府の中国観に関する米国側の認識の甘さにも反発し、当時の日本政府の現状をこう説明している。

<アメリカが要求すれば、日本はほぼ必ず言うとおりになるとおもっとったらしい。それを「(ニクソン・ドクトリンを)喜びません。心から反対する識者がおりますよ」と言ったので、さすがのアメリカさんも驚いていた。ちょっと言い過ぎじゃないか、と思ったようで「それは一体誰ですか」と聞きおった。

すなわち、それは自民党の主流派、一口で言う台湾ロビーを中心とするところの岸(信介)、賀屋(興宣、法務、大蔵大臣、日本遺族会会長などを歴任)、佐藤(栄作)、福田(赳夫)の主流派の連中だ。ニクソンさんが「ベトナム戦争が悪かったから止める。あなたの国にこれ以上迷惑をかけない」ということを声明している。そして台湾を「こうする、あーする」と言っても、恐らくこれを喜ばず、妨害するのはこの自民党の主流派だ。「絶対に妨害しますよ」と言った。だから、ニクソン・ドクトリンが実現されるというならば、まず、佐藤政権を倒すことだ。>

そのニクソン・ドクトリンを実施する際の抵抗勢力として台湾政府と日本国内の岸信介、賀屋興宣、佐藤栄作ら台湾ロビーを名指した。なぜ日本国内の台湾ロビーが強力なのか。米国はあまり理解していなかったと、白朗は続けた。

<蒋介石は海外に100億ドル近くの資産を保有し、その内の50億ドルはリオデジャネィロにあることが判明した。そのため、接収した日本資産と海外の隠匿資産を合わせ持つ蒋介石と、台湾に独占的な利権を有する台湾ロビーが揃って米中の接近に反対するのは当然だと判断した。

アメリカがいかに日本をコントロールしているとしても、日本の政権を倒すとすれば、内政干渉になる。ではどうすればいいのか。日本国内の世論を起こすしかない。日本で超党派の議員を結集して、米中、日中の関係を促進する態勢をつくればいい。

私がいよいよ明日ワシントンを出発し、日本への帰るときに政府高官(NSC日本部長のリチャード・エリクソン)が私にこう言った。

「中共と華僑に対するコネクションを持っておられることはうらやましく考えております。是非、(中国国交正常化に向けた白朗の行動が)成功されることをご期待申し上げます。でも、もっと慎重にお考えなさい」

要するに、軽々しく口に出すな。と言わんぱっかりの態度だった。だけど、出国間際だったから黙って帰ってきたんだ。>

そして白朗は、自らの提言、行動をこう語っている。

<当時としては、ずいぶんな夢物語だったろうな。さすがはキッシンジャーを中心とするハーバートスタッフ、国家安全保障会議のメンバーは熟慮・断行の結果、また北京政府も熟慮の結果、僕の出した論文のとおりに行くことが(国交を回復するのに)最も近いということになって今日まできた。この提言が一分一厘の隙もなく曲がり道もなく実行されたことは非常に華々しいと思う。だが、一浪人、馬賊王がアメリカを動かし、北京を動かしたということになれば、国家の威信に影響すると思うからいままで黙っていた。>

白朗は、アメリカからの帰国後、米中接近の極秘情報を生かし、日中友好促進議員連盟結成、台湾などの課題に取り組んでいく。

(以下、次号)

いけだ・ともたか

一般社団法人大阪自由大学理事長 1949年熊本県生まれ。早稲田大学政経学部卒。毎日新聞入社。阪神支局、大阪社会部、学芸部副部長、社会部編集委員などを経て論説委員(大阪在勤、余録など担当)。2008年~10年大阪市教育委員長。著に『読書と教育―戦中派ライブラリアン棚町知彌の軌跡』(現代書館)、『ほんの昨日のこと─余録抄2001~2009』(みずのわ出版)、『団塊の<青い鳥>』(現代書館)、「日本人の死に方・考」(実業之日本社)など。本誌6号に「辺境から歴史見つめてー沖浦和光追想」の長大論考を寄稿。

コラム

- 沖縄発/「言葉」への姿勢――大城立裕の場合作家・崎浜 慎

- 四国発/与野党対決の最前線・総選挙香川1区松山大学教授・市川 虎彦

- 百葉箱/小日向白朗の謎(第8回)ジャーナリスト・池田 知隆

- 温故知新/“今ちゃん”と下町の労働・社会運動現代の労働研究会代表・小畑 精武