論壇

社会民主主義研究ネット報告(第2回)

◇ドイツ労働総同盟(DGB)の現在

(報告者/住沢博紀)

◇ベルリンの壁 独裁と抵抗‐ドイツ民主共和国の歴史

(報告者/萩尾七夫)

◇「働き方改革」の嘘が暴く企業主権国家の実像

(報告者/早川行雄)

◇「働き方改革」の嘘が暴く企業主権国家の実像

(報告者/早川行雄)

本誌前号の第1回報告ではイギリスの労働運動の動向を紹介したが、私たちの研究会の当面の関心は労働と労働運動である。本号で紹介する三つの報告はそれぞれアプローチは異なっているが関心は共通している。毎回の報告は、資料も併せると常に10頁を超える分量を有するが、掲載願う『現代の理論』(デジタル)の紙面の制約もあり、一つの報告は多くの紙面を割き、他の2回の例会の報告は概要にとどめるという編集スタイルを基本としたい。

今号報告は「ドイツ労働総同盟(DGB)の現在」に重点を置いている。住沢報告にもあるように東独崩壊(その過程は萩尾報告要旨参照)とドイツ統一後の東ドイツ地域における急激な産業空洞化は労働運動に打撃を与えた。団体協約拘束率(従業員比)は西ドイツ地域で53%であるのに比して東では36%、経営協議会設置率(同)でも42%と33%というように「組合格差」は歴然としている。

イギリスやドイツだけではなく、どの国の労働組合も組合員の大幅な減少、団体交渉力の低下、政府に対する影響力の喪失など「困難な時代」を迎えている。労働組合は21世紀においてもはや意味のある社会経済アクター足りえないのではないかという疑念を提起する論者もいる。

他方では「困難な時代」だからこそ新しい思考、すなわち組合の目標と優先課題を再検討し、それらを実現していく新たな方策を考案する機会だとする論者もいる。例えば

R.G.マコーミックとR.ハイマンらによる『西欧の労働組合 困難な時代、困難な選択』(2013)(未翻訳)はその一つである。

彼らによれば、資本の国際移動やネオリベラルの政策展開そして世界大での格差の広がりという激しく揺れ動く環境においてなお労働組合の存在を主張できるのは、第一に一方的で専制的な経営者に対抗して雇用者の集団的な「声」の場を提供できる、第二に多国籍企業とグローバル経済の金融化が進むなかで資本に対する「拮抗力」としての役割が一層重要になっている、第三に格差や非人間化がもたらす弱者や低所得層に追いやられた者たちを守る「正義の剣」であること。

むろんこうした役割を果たしていくのは「困難な選択」ではある。しかしこの選択を追い求めていくところに労働運動再生の鍵があることに共感する人々は多いだろう。

(研究ネット事務局長 小川正浩)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1ー2018年11月例会/報告者 住沢博紀

ドイツ労働総同盟(DGB)の現在

9月例会ではイギリス労働組合会議TUCを取り上げ(報告者 小川正浩)、今回はドイツ労働総同盟DGBと、欧州の主要な労働組合のナショナルセンターの現在をテーマとしている。ここでは1980年代のDGBの全盛期(それは同時に「労働社会の終焉」も議論された産業社会の転換期でもあった)から、21世紀初頭の「ハルツ改革」を経て、現在のスマート革命の時代(ドイツでは第4次産業革命Industry4.0)までを扱う。

報告者の私にとっても、1980年代から90年代末まで、DGBは重要な研究対象であったが、21世紀に入って「ハルツ改革」や「Agenda2010」の関連で報告したことはあっても、労働運動全体を概観することはなかった。今回は、欧州労連ETUCの文書や、DGBの年次報告書、それにILOやドイツ統計局の資料などを使い、1980年代から現在までを概観したい。

まず第一に、ドイツ労使関係とDGBの特色を、70年代から80年代の最盛期からの制度的な連続性と、社会的勢力としての産別労組のパワーの衰退という視点から整理しておく。

(1)統一労働組合:ワイマール期の分裂した政党別労働組合(社民、共産、カソリック、自由)への反省から、統一労働組合として発足(ただし少数派キリスト教系、官吏組合、ホワイトカラー組合のナショナルセンター・産別は併存)。旧西ドイツ時代の最大の組合員数は、1981年の7,957,512人であり、70年代から80年代は750万人から780万人というところである。1990年のドイツ統一後には、旧東独の労組を吸収して11,800,412人(1991年)まで膨れ上がり、その後の旧東ドイツの急激な産業の空洞化により1999年には8,036,687人まで減少し、DGBは専従職員と組織の維持に苦しむことになる。

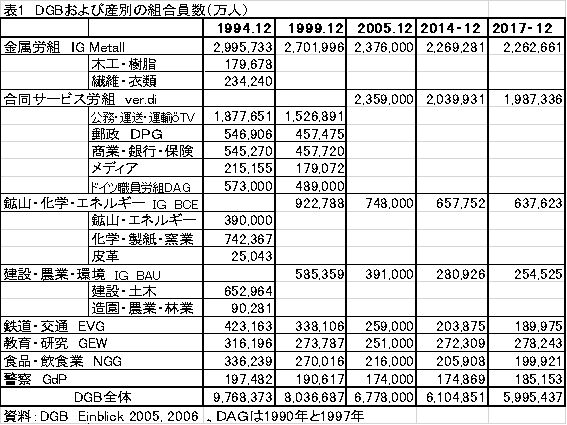

そのため2000年を挟んで産別組織の大きな再編が行われ、表(1)にみるように、2017年の現在では、製造業部門をまとめる金属労組IG METALLと、教職以外のサービス産業を網羅する合同サービス労組ver.di の2つの巨大産別と、60数万人の鉱山・化学・エネルギーIG BCE労組がほぼDGBのコアをなしている。2017年末には、600万人の大台を割っており、しかも組合員の高齢化が進行している。この間の組合加入率が20%弱として、40歳までの年齢層では14%と平均以下であり、51歳以上―年金退職の世代では25.9%とされる。

フランクフルト・アルゲマイネ紙によれば(2017年4月29日)、

(2) 社会的市場経済とよばれる労使のコーポラティズム:企業共同決定法(1976年2000人以上の株式会社)と事業所経営組織法 (公法上の組織に関しては、個別の人事代表法)。これらはワイマール時代の共同経済や、経済民主主義を継承しているともいえる。しかし1976年の制定当初からその実効性が疑問視されており、80年代からの生産拠点の海外移転や、90年以後の金融資本主義、英米系の投資資本の流入などにより、ますます形骸化してきている。むしろ経営組織法による事業所レベルでの経営協議会(事業所委員会)が、労使協定の実質的な担い手として、産別組合と並んで労働側を代表する組織として機能している。労使関係は、ドイツ特有の二元性、つまり事業所内組合信任者(組合職場委員) と経営組織法により選出された経営協議会委員の二重構造、また事業所内と外部産別組合の地区組織との二重構造になっている。

(3)労使関係の法制化:労働裁判所による司法解決 (ワイマール時代の1926年設置、現在3審制、毎年約60万件の案件)、厳格な解雇制限法(1969年解雇保護法 2003年改定)と、比較的自由主義的な有期契約法制と労働者派遣法制。

(4) 賃金、労働時間などの労使の基本協定に関して、労使の協約自治が原則。大量失業に対して「雇用のための同盟」など緩やかな政労使の協議組織は政権ごとに多様な形で存在したが、実質的な成果は少なかった。これまでは、労働協約法による一般的拘束力宣言が最低賃金を規定してきたが(2012年より労働者派遣業も該当設定業種に)、組合組織率の低下や労使協定加入企業の減少により、ドイツでも2015年1月から、最低賃金法の導入、全国一律8.50ユーロの最低賃金。2017年1月から8.84ユーロに引き上げる。当時の労働大臣で、現在、社民党党首となっているナーレスは、この最低賃金法の導入こそ、大連立政権の成果として挙げる。

この問題は、報告の後でも議論のテーマとなった。すなわち労働組織率の国際比較では、ドイツはもはや日本と同じ程度の17%の組織率である。しかし欧州労組の論文では、すべての雇用者のうちで集団的労働協約の締結に拘束されるものが、ドイツでは1980年の75%から、2013年の60%弱へと低下しているが、組合組織率の低下と比較すると、まだ過半数を超えている。国際比較では、オーストリアやフランスは制度上、100%近くを捕捉しており、スウェーデン、イタリア、オランダ、スペインなどは75%の線を維持し、これに対して、イギリスは1980年代の70%前後から、30%弱に低下し(2013年)、ハンガリーやポーランドでも同じ水準となる。ハンガリーやポーランドで権威主義体制が復活し、イギリスがEU離脱で混乱していることを考えると、この数字は興味がある。

一つの説明要因は、組合組織率が低下したとはいえ、金属労組や合同サービス労組など200万前後の強力な産別組織の組合員数は大きく減少しておらず、それぞれ現在でもストライキを行う力を持っている。鉄鋼部門の賃上げストの警告であったり、荷物・セキュリティなどの空港管理職員の最低賃金20ユーロを要求する空港ストなどがそれである。

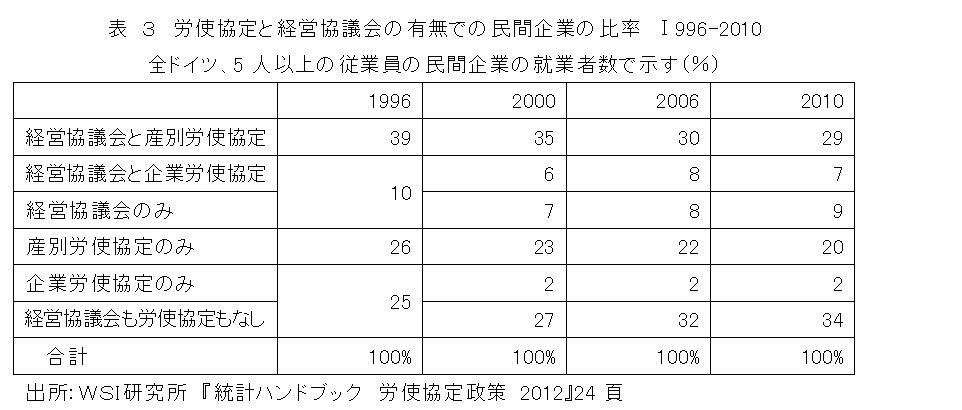

もう一つは、ドイツの産別労使協定と経営協議会の二重制度のもつ機能である。表3のように、産別労使協定に限定すれば、1996年から2010年の間に39%から29%に、あるいは26%から20%(産別労使協定のみ)に低下している。

他方で、企業単位で労使協定を締結したり、経営協議会との協定で代替するなど、産別労使協定の基準や枠組みを前提としているとはいえ、その形態は多様化、個別化している。金属労組も、合同サービス労組も、その巨大な組織とは裏腹に、非常に細分化された、無数の労使協定を締結するマネジメント組織の色合いを強くしている。これに最低賃金法を加えて、雇用者の賃金・労働時間などを規制する仕組みを何とか維持している。

あと議論されたテーマは二つある。

第一は、ドイツ労働組合の危機のサイクルが、欧州諸国とは異なっていることである。ドイツは90年代のドイツ統一のコストや混乱(旧東独の産業の空洞化)のため、同時代の他のEU諸国に比べGDPの成長率も低く、また労組も含めて雇用確保を優先して賃金抑制政策を続けた結果、賃金コストが相対的に安くなり、競争力が強化された。また2004年のシュレーダー政権のもとでの社会保障改革(就業の促進、社会保障費の削減など、左派からは批判されたAgenda2010)など、他国が2008年以後のリーマンショックに対応した緊縮財政を、早い時代から実施していた。

その結果、ドイツ経済や労働組合の危機は、1990年代後半から2004年・2005年がピークであり、2010年からの、EU諸国やユーロ圏の社会的ヨーロッパからネオリベラルへの「静かな革命」を先取りしていたことになる。したがって、南欧、東欧、イギリスなど労働組合は今、ネオリベラルの攻勢に直面しているが、ドイツは2007年から2016年の間で、労働組合への市民の肯定的な見解が増加しているという現象がみられる(European Trade unions in a time of crises an overview 、Steffen Lehndorff, Heiner Dribbusch and Thorsten Schulten )。

第二は、それにもかかわらず、ドイツでも組合の社会的発言力は低下していることである。DGBは、とりわけ共同決定や労働時間の短縮など、分配闘争だけではなく、資本に対抗しうる労働側の社会的な権力や、働くことの意義と新しい労働生活の在り方なども提起してきた。「土曜日には父親を子供のために」、「週35時間労働」、さらには1999年、DGB50周年を契機とした「労働の未来」論など、ソーシャル・イノベーションともいえる分野でも存在感を示していた。その場合の基盤は、職業教育の高度化、専門性を高めることにあった。しかしそうした要求や高学歴化は、皮肉ことに集団的労働協約ではなく、個人の雇用契約を優先するような若い世代の価値観に結びつき、次世代と専門職の人々の組合への組織化を妨げることになった。

もちろんデジタル化や高度プロフェショナル化が、自動的に集団的労働協約を妨げ、労働組合を弱めるものではない。スウェーデンはデジタル化でも先頭をきっており、ドイツで第4次産業革命を唱えるDaniel Buhrも、AI革命やスマート革命は、働く人々の労働・生活環境を改善する社会的なイノベーションなしには進展しないことを訴えている(Daniel Buhr and Thomas Stehnken, Industry 4.0 and European Innovation Policy, F.E.Stiftung, 12/2018)。

DGBは2018年の第21回定期大会では、基本的価値として、「連帯、多様性(ダイバーシティ)、公正」を掲げている。「労働」のかわりに「多様性」を持ってきたのであるが、どこまでその内実を、仕事の現場で提起できるだろうか。

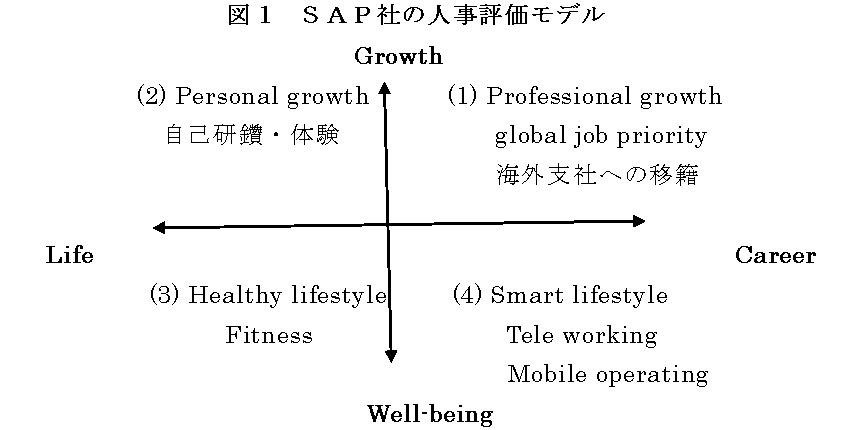

例えば、ドイツで最大のB to B向けのソフトウェア会社、SAPは、以下のような個人主義的な人事モデルを実施している(2018年11.6.日独シンポジウム、「働き方改革・男女共同参画」)。

縦軸に成長と福祉、横軸に生活とキャリアを設定し、それぞれ4つの象限に、社員が自らの目標を設定して、その達成度によるスコアー制度により人事評価を行うという。雇用労働の中での生活や福祉という軸は、これまで労働組合が提起してきたものであった。この人事評価モデルの要点は、例えば(3)の個人の健康的な生活を目標に設定しても、(1)の海外での新しい職場に挑戦する、専門職による成長と同じように、企業の収益に貢献するというわけである。

これらは、いわゆるディーセント・ワーク(良質の仕事)の中での話であり、ここでは労使の対立や境界線は曖昧になってきている。しかし現実には、劣悪な労働条件、ストレス、長時間労働、低賃金など、良質ではない仕事が数多く存在する。そうした現場では労働組合の存在意義は自明だが、今問われていることは、70年代、80年代に果たしてきたような、先駆的な仕事の領域においても、組合が未来を示す能力を持つことである。

参考文献

住沢博紀 「西ドイツにおける共同決定と参加」、大内秀明・高木雄郷 編著

『連合時代の可能性』(総合労働研究所、1988、110‐169頁)

近藤正基 『現代ドイツ福祉国家の政治経済学』ミネルヴァ書房 2009

労働政策研究・研修機構 「ドイツにおける集団的労使関係システムの現代的展開―その法的構造と規範設定の実態に関する調査研究」労働政策研究報告No.193 、2017 年

(すみさわ・ひろき 日本女子大学名誉教授、季刊『現代の理論』(デジタル)代表編集委員、生活経済政策研究所顧問)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2―2018年10月例会報告者 萩尾七夫

ベルリンの壁 独裁と抵抗‐ドイツ民主共和国の歴史

1989年ベルリン壁が崩壊して29年、壁の崩壊は、ソ連・東欧社会主義の崩壊とともに、戦後世界史の転換と言われた。まずベルリンの壁崩壊に至るドイツ民主共和国の歴史を「独裁と抵抗」を軸に転換の意味にアプローチしてみたい。

報告のポイントを挙げれば、第1は〔政治体制〕社会主義統一党(SED)の独裁(社会民主党合同の強制と解体、衛星政党のブロック化、労働組合等国民戦線の結成と支配)はソ連占領下で準備され、建国後もソ連の後ろ盾なしには維持できない体制であったこと。そして国民支配・監視の網として国家保安省シュタージがあった。

第2は〔ベルリンの壁の意味〕建国後の東ドイツ経済は集団化・計画化の下で停滞、西ドイツとの経済格差も拡大した。50年代自由と生活を求めて約260万人が西ドイツへ逃亡した。労働者、技術者の逃亡はさらに東ドイツ経済を危機に陥れた。61年ベルリンの壁建設はまさしくこうした逃亡防御の壁であった。ホーネッカーSED書記長指導下の70年代以降も停滞と矛盾の拡大に変わりはなかった。

第3は〔国民の抵抗・改革運動〕56年暴動の弾圧によって抵抗運動は弱まり、国民は体制の「くぼ地」に私的生活の安住を求めたが、80年代に入り、知識人、市民の体制批判の動きも再びつよまり、米ソの中距離核兵器配備に反対する西ドイツの運動に呼応し、平和運動が盛り上がり、同時に環境、人権等に関する運動団体の活動が活発化した。その屋根を提供したのがプロテスタント教会であった。

第4は〔東ドイツを取り巻く情勢の変化〕西ドイツ・ブラントの東方政策、さらに80年代、ポーランドの「連帯」、ハンガリーの改革、ソ連のペレストロイカ等ソ連・東欧の社会主義国の改革等新たな動きが起こり、東ドイツを取り巻く情勢は変化していたが、SEDは聞く耳、見る眼なしだった。

第5は〔焦点の89年〕89年に入り地方選挙における不正から市民の批判が高まり、5月ハンガリーが国境の鉄条を切断、再び西への逃亡が始まった。国内改革の動きによって「新フオーラム」「民主主義は今」「民主主義の再出発」の市民団体が生まれ、社会民主党が再建された。そして10月7日のライプツィヒ月曜デモは、7万人が参加し、「われわれが国民だ」を叫び、無血に実行され、民主改革運動の転機をなした。事態は独裁者ホーネッカーの解任、ベルリンの壁崩壊、国家保安省シュタージの解体へと進み、国の危機的状況を話し合うために新旧政治勢力が会した「円卓会議」が生まれた。

第6は〔90年ドイツ統一へ〕国民の声は国内改革からドイツ統一に向かい、西ドイツ・コール首相は西ドイツマルク導入を提示し、90年3月選挙でキリスト教民主同盟を中心とするドイツ同盟の勝利を導き、州編入によるドイツ統一に向かった。ドイツマルクナショナリズムと言われた。

参考文献

近藤潤三(2010)『東ドイツDDRの実像』(木鐸社)

高橋進(1999『歴史としてのドイツ統一』(岩波書店)

(はぎお・かづお 自治労本部元書記次長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3―2018年12月例会/報告者 早川行雄

「働き方改革」の嘘が暴く企業主権国家の実像

『「働き方改革」の嘘―誰が得をして、誰が苦しむのか』(久原 穏)を読む

12月の例会では、久原穏氏の『「働き方改革」の嘘―誰が得をして、誰が苦しむのか』を素材として、2018年6月に「働き方改革関連法案」強行採決されるに至る経過を、国民主権を蹂躙する企業主権国家化の過程と捉えて報告、論議を行った。報告者は、本誌前号に同書の書評(「経産省主導の企業主権国家の狙いを暴く」)を寄稿しているが、例会当日の報告も、この書評をベースとして行った。

企業主権国家という規定は、いささか唐突感があり、実際に例会当日議論にもなったのだが、資本主義の終焉やポスト資本主義について語る際には、腐朽化した資本主義の末期段階として、一定の共通認識となっているのではなかろうか。ヴォルフガング・シュトレークは「新自由主義革命」の最終段階を「規制緩和や民営化で市場から身を引いていた公権力が、金融資本の利益代表として再び市場に帰ってきた」と表現している。

報告の中では、グローバル化した経済の下で国民国家は、主権者たる国民との社会契約に従って国民生活の向上を担うという責務を放棄し、グローバル競争に生き残りをかける企業の利益拡大を任務とする企業主権国家に変質しつつあり、日本におけるその具体的表現のひとつが、内閣官房と経済産業省が筋書きを描き、経営者代表で固められた経済財政諮問会議をはじめとした諸会議が労働政策審議会を追認機関化して推進した「働き方改革」であると位置づけた。その上で、本書が暴いて見せた「働き方改革」の嘘(ポスト真実)のそれぞれを、現段階における企業主権国家の諸相として読み解くことから、国民主権の再構築に向けた対抗軸を構想してゆくことを提起して論議に移った。

論議の一つの柱は労働条件規制をめぐる法規制と労働組合の役割(協約規制)についてであった。1995年に日経連(当時)の雇用のポートフォリオが示されたあたりから、労使の攻守がところを変えて規制緩和の流れに抗する力を労働組合は弱めてきたのではないか。高度プロフェッショナル制度では、ついに正規雇用にも攻撃が及んできた(定額働かせ放題)。労働組合に規制力がないならば法規制に頼るしかないが、ドイツの政労使が論議している労働4.0のような歯止めはどこにもない、といった意見が出された。

もうひとつの柱は、件の企業主権国家をめぐってである。福祉国家が新自由主義によって蹂躙され、企業主権国家になっているというのは誇張ではないかとの意見が出された。根拠は“OECD social expenditure database”によればドイツ、フランス、スウェーデンなど主要国の公的社会的支出はグローバル化が始まる1990年頃から2016年までの20年以上の間ほとんど数値は変化していないというもの。ここが重要な視点で、例え部分的に形骸化していようとも、民主的な社会契約に基づく国民主権国家の橋頭保が残されている限り、そこを反撃の拠点とすべきことは明らかだからである。

先に参照したシュトレークも「国民国家に残された民主主義的機能を総動員して、公平な社会福祉制度の荒廃に歯止めをかけ、「路上」からの抵抗運動が資本主義なき民主主義の新しい政治的行動能力を打ち立てる」という趣旨のことを書いている。いまフランス全国で展開されているジレジョーヌ(イエローベスト)運動は、そうした政治的行動能力に挑戦しているのではなかろうか。

参考文献

『日本の雇用が危ない』旬報社 西谷敏ほか

『働き方改革の不都合な真実』イースト・プレス 常見陽平ほか

(はやかわ・ゆきお JAM副書記長、連合総研主任研究員を経て、現在JAM運動共創イニシアティブ推進室長)

論壇

- 独の再生可能エネルギー進展を支える仕組み在ベルリン/福澤啓臣

- シェアリングエコノミーを考える市民セクター政策機構常務理事/宮崎 徹

- 安倍政権の歴史認識を打破しよう朝鮮問題研究者/大畑 龍次

- 杉田水脈問題のその後本誌編集委員/池田 祥子

- 社会民主主義研究ネット報告(第2回)

- 辺野古の無惨と無慙の安倍的日本人作家/笠井 一成