特集●米中覇権戦争の行方

21世紀の西欧デモクラシーの命運

連載第1回―イギリス労働党とドイツ社民党の困難な現在

成蹊大学法学部教授 今井 貴子

鼎談 上智大学国際教養学部教授 サーラ・スヴェン

本誌代表編集委員 住沢 博紀

1.導入としてのイギリス労働党・ドイツ社民党の現在

2.2000年前後の社民政党のエスタブリッシュメント化

3.最低賃金制への転換の背景と意義

4.冷戦後の世界へ―第3の道政治の成果と負の遺産

5.未来像:ドイツの緑の党と社民党の変わる力関係

6.右翼ポピュリズムと排外主義の時代、英独は抵抗力

1.導入としてのイギリス労働党・ドイツ社民党の現在

住沢20世紀の西欧自由民主主義が21世紀に入って、欧米諸国もそうだし、世界的にも動揺してきているのではないか、という議論があります。その中で、日本の手本とされたヨーロッパはどうなのかということで、シリーズでの対話形式でやっていきたいと思っています。一般的には、保守主義・自由主義論として論じられるテーマですが、『現代の理論』では社会民主主義もその不可欠の構成要素という視点で企画します。

導入として、ドイツ社民党SPDとイギリス労働党LPの抱える問題を取り上げます。ドイツ側はスヴェン・サーラさん。上智大学国際教養学部教授で東アジアの現代史が専門です。同時にドイツ社民党系のシンクタンク組織、フリードリッヒ・エーベルト財団の東京代表です。イギリス側は今井貴子さん。成蹊大学教授でイギリス労働党を中心とした英国政治が専門です。次回からも、専門家の対談あるいは鼎談形式で、イギリス、ドイツ、イタリア、フランスなどの問題を深めてゆきたいと思っています。

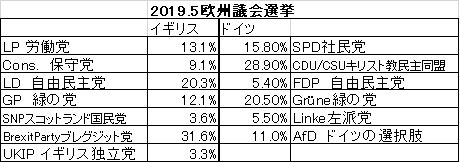

先ず、英独の2019年5月欧州議会選挙の政党別得票率を見てください。イギリスでは議会は小選挙区制ですが、欧州議会はブロック別比例代表ですので、大きく異なります。労働党、保守党という中道左派・右派の2大政党が、それぞれ13.1%、9.1%と、31.6%のBrexit Party(離脱党)、普段は第3党の自由民主党(20.3%)にも負けています。ドイツの場合は通常選挙と大きな違いがありませんが、緑の党が20.5%と、社民党を追い抜いています。他方で、右翼政党、AfD(ドイツのための選択肢)は11.0%と、ほかのEU諸国よりは低い水準です。この直近の欧州議会選挙から、先ず20世紀の政党配置の地殻変動とでもいうべき新しい事態から解説をお願いします。

今井一つはっきりしているのは、選挙結果には、イギリス社会の分極化が映し出されたことです。この状況は、リベラルの価値を共有する土台を掘り崩しているといえます。そして、ナショナリズム、保護主義的な主張をする政治勢力への求心力が増しています。それは新党Brexit党の躍進に明らかにみてとれます。EU離脱を党是とした政党としては国政選挙を含めた過去の選挙で最大の得票数、520万以上を獲得しました。

イギリスの欧州議会選挙は、3月末のEU離脱交渉期限を延長した後のいわば予定していなかった選挙で、争点はEU離脱・残留に絞られました。投票率はほぼ前回並みに低い37%。そのなかで、離脱か残留かのいずれかの立場をきわだたせたその名の通りのBrexit(EU離脱)党と、一時は党存続さえ危ぶまれた残留派の自民党が大きく票を伸ばし、緑の党も保守党を凌ぐいきおいでした。

比例代表制の欧州議会選挙では2014年にも今回Brexit党の党首になったファラージ率いるUKIP (イギリス独立党―ユーキップ)が第一党になって、国政選挙とは大きく異なる結果が出ています。それでも、党史上最低の得票率となった保守党と労働党の得票率を合わせても23パーセントそこそこ、となると、二大政党への支持がこれまでになく流動的になっていることがわかります。二択のうちのいずれかの立場にまとめあげられないのは大政党ゆえのことですが。

その中において、社会民主主義的な主張は、存在感を示し得ずにいます。いまや人々があまり口にしなくってしまった多文化主義の価値というものをどう再構築していくのか、そういう展望というのは、どうしても必要になってくるだろうと考えます。

住沢今井さんが、『生活経済政策』4月号で、「情動的分極化」(affective polarization)と書かれていることですね。従来の政党対立、階級対立、利益対立などというはっきりした対立軸ではなく、非常に感情に訴える、「特定の立場に基づくアイデンティティが生み出す分断」ということですね。そこでは敵愾心を抱く両者に対話はなく、ソーシャル・メディアはむしろ社会の分極化を進めているということですね。

サーラそうですね。今日はドイツとイギリスの話が中心ですが、確かにヨーロッパ全体、そしてほかの国でも、日本も含めてですが、社民主義的な考え方で選挙では勝てないという状況になっています。これは社会民主主義とは何かという問題もありますけれども、いまいわれたように、ナショナリズムが強くなってきて、それに対して格差・公平を問う社会政策、ソーシャルポリシーへの関心が退潮している気がします。それはたぶんどこの国でもほとんど共通していますが、これがどこまで進んでいるかというのは国によって多少違いがあります。

いま紹介された欧州議会選挙の結果ですが、これは意外とイギリスとドイツははっきりと分かれていると思います。ドイツはそれほど大きく国会の選挙とかけ離れた結果ではありません。ここ10年間くらいドイツの社民党が全体的に選挙でパーセンテージを減らしてきているので、ある意味でこれは実績なんですね。その一方で緑の党は、ここ何年かこれだけ伸びてきて、SPDと緑の党とを合わせてのパーセンテージを見てみると、20年30年前に比べてもそんなに変わらないですね。ただ、逆転されたというのは非常に新しい現象ですので、その理由についてはあとで話したいと思います。

全体的にいわゆる左派が40%くらい、キリスト教民主連合が30~40%くらい。そして自由党FDPが5%。これはずっと同じですね。ただやはりドイツでも右派のAfD(ドイツのための選択肢)が台頭してきて、欧州選挙で11%獲得しています。これがいま一番ドイツでは変化を表しているところですね。それに比べてイギリスはこの選挙、私も非常に驚いて、保守党はたった9.1%で、ブレグジット党がいきなり31.6%いうのは、やはりイギリスの国会の選挙とまったく違う結果だったというのが、専門外ですが私の印象です。

2.2000年前後の社民政党のエスタブリッシュメント化

住沢今回のシリーズ企画は、国民政党としての保守政党も含めて20世紀西欧自由民主主義体制(レジーム)を再検討しようという企画です、その意味でも日本にとって議会制民主主義と政党政治の模範国であったイギリスの動向に非常に興味が惹かれるわけです。しかし今回は、導入部として、やはり世界でもっとも古く伝統もある、イギリス労働党とドイツ社民党から始めたいと思っているわけです。

それでお二人に事前に、二つの準備をお願いしまた。それぞれの党が抱える現在の問題を3つ程度。さらにもう少し20年くらいの時間幅をもった構造的な問題、その中には社会構造の変化とかEUの統合の問題とかグローバル化とかいろいろ入ってきますが、それらも3点ぐらいに整理していただくということです。先ず現在の問題からお願いします。

サーラ第1点は、ドイツの社民党がもともと40%前後の得票率を達成していたのに、最近は15%、これはEU選挙結果ですが、国会の選挙の世論調査でもだいたい15%~16%のところなので、たとえば次の週末で国政選挙があればたぶん同じ結果になると思います。なんでそこまで下がったかといえば、やっぱりSPDシュレーダー政権が、2003年~2005年に行ったアジェンダ2010ですね。日本ではこれは成功した構造改革として経営者や学者に高く評価されていますが、とくに失業保険給付の短縮など低所得の方がドイツ社民党への信頼を失って、ほかの党に票を入れているんですね。

2点目は、現在の主な問題点ですが、これは格差の増大化ですね。たとえば、収入に関して、日本ではこの20年間は収入が減っているという数字がありますが、ドイツでは90年から去年まで、可処分所得が、平均して1年間で1%増えています。20年間。ただ、その中に、収入の高い人のトップ10%が20年間で30%アップしています。一方、一番低い収入の10%の人が、逆に8%マイナスになっています。賃金は上がってはいるのですが、いろいろ税金が増えたり、年金の負担額が増えたりしていることで、働く人の収入が減っています。これが非常に社民党から人々が離れている理由です。

3点目は未来像です。これはいまの2つの過去と現在の問題につながっているんですけれども、社民党が説得力のある未来像が出せていないという評価をうけています。私は未来像がないとはいってはいません。説得力のある未来像を出しているとは言い難いですね。

たとえば環境問題ですと、社民党も進歩的な環境問題やエネルギー政策を出していますが、やはり環境問題とエネルギー政策はあくまで緑の党の専門分野ですね。緑の党はそこに存在意義があって未来像につなげやすいのですね。前の国会選挙では、50万人の票が社民党から緑の党に流れたという数字があります。緑の党はオリジナルで、やはりそこは対決しようと思っても人々は「でも環境問題ならば緑の党に入れるよ」ということになっているので、ちょっと未来像に説得力がないということですね。

今井労働党についていえば、現在の大きな問題は、第一に、支持基盤が縮小していること、第二に、党内が大きく分裂していること、第三に、支持基盤を広げたり、分極化した社会を架橋する手がかりを示したりするようなヴィジョン、そして体系的な政策が打ち出せていないことです。

第一の支持基盤についてですが、労働党にとって問題なのは、労働者階級から中間層にまで広げたはずの支持層が縮小していることです。領域では権限委譲と独立問題によって2010年まで40議席以上あったスコットランドでは二桁に届きません。とくに、地方の中間層、労働者階級、つまり普通の人々の離反が大きい。労働党自体が、もはや人心とは離れたエスタブリッシュメント化と見なされるようになって、いわゆる普通の人々から乖離している状況を反転できずにいます。

イギリス社会には、世代、経済状況、文化的志向、居住地域などによる亀裂が複雑に交錯し、かつ深まってきています。その中で、エスタブリッシュメント化に疎外感を抱いているのは、よく引き合いに出される「置き去りにされた人々」、つまり経済的に脆弱な立場にある労働者階級に限りません。たとえば、同性婚の容認、多文化主義といったブレア労働党以降の政治家たちが擁護した文化的な進歩性に対しては、労働者階級ばかりでなく保守層も反発してきています。地方に住まう人々の大都市中心主義に対する疎外感も顕著です。

エスタブリッシュメント化と括られる中には保守党議員も入ってくるわけですけれども、共通するのはグローバル経済がもたらす恩恵を肯定的に受け止め、開放的で大都市中心、コスモポリタンな価値に重きをおくことです。1990年代後半に「第三の道」を掲げたブレアにとっては、それこそがプログレッシブな政治の在り方だった。イギリスのブレグジットとは、長期的な視点からはそうした流れに対する反動でもあると考えられるわけです。このエスタブリッシュメント化と普通の人々との乖離が政治不信をなおいっそう深めています。最近のポスト・トゥルース(ポスト真実)の状況がますますこの状況に拍車をかけているともいえます。

現在の労働党党首コービンはブレアとは対極にあった党内最左派から出てきています。ここから現在の労働党の激しい分裂が生まれました。最左派たる彼は、ブレア労働党に距離をおいてきた労働者階級のヒーローのように見えるかもしれません。しかしコービンの都会的なリベラルという立場もまた、労働者階級からはいささか遠いのです。

実はコービン労働党は、党が19世紀から守ってきた労働者階級の牙城のような選挙区で敗退していますし、2017年総選挙での労働者階級の投票率はむしろ下がっています。都市部では支持を大きく伸ばしていますが、地方では逆に伸び悩んでいます。コービンが、離脱・残留の立場を明確にしてこなかったことも大きいのですが、少なくともコービンは、政治的疎外から離脱を支持するようになった人たちにとって、必ずしも自分たちを代表していると見なされているわけではなく、分断を架橋する端緒は見出し得ていない。ここに、第三の課題が浮き彫りになってきます。

住沢では、その問題で私が質問しますけれども、ヒラリー・クリントンのときにリベラル的な価値の問題、つまり本来の民主党支持層のブルーカラー労働者のある種の権威主義的な性格とかジェンダー差別とかも併せ持つそういう人たちの価値観とは違うという指摘がされました。だからリベラル的価値とかダイバーシティ(多文化共生・文化的多様性)などのキーワードは、20世紀のヨーロッパ社会民主主義を振り返ると、プログレッシブ(進歩)という点では共通項を持っていますが、労働運動という視点からは少しズレもあるわけです。

20世紀の労働党や社民党のリーダーは、この進歩理念と現実の労働者の価値観のズレを経験的に知っていて、そのうえで行動していました。しかし現在のリーダー達は、高学歴のエスタブリッシュメント化としてこの問題の所在を見失っているだけではなく、ポスト・真実の時代には、一括して「エリートたち」というレッテルを貼られ、対立陣営に分断されてしまっているということになりますね。

サーラそうですね。日本ではよくリベラル=プログレッシブ風に使っていると思いますけれども、ドイツは必ずしもそうではありません。リベラルといえば、政党ではFDP、自由党ですので、市場主義リベラルや個人の自由主義を指します。もちろんアメリカ流リベラル概念も流入していますので、リベラル的な価値というのは混同されやすく、社民党ではあまり使いません。

アメリカ圏を含んでグローバルな議論では、プログレッシブをキーワードとして、いまのSPDでもエーベルト財団の中でもいろんな議論が出てきています。お二人が話されたように、もともとは労働階級なので、それほど多文化的というのが主な価値観ではありませんでした。

しかしドイツの場合もイギリスの場合も、両方とも移民国になってきたわけですね。ドイツもこの20年間、非常に移民が多くて、もはや一民族を中心にするようなネイションステートではありません。移民の数で見てみると、一番はまだアメリカにしても、ドイツはいまは2番ですよね。それに何とか対応しないといけないので、ドイツ社民党も20、30年前から、「これには開かれた対応策をとりましょう」となりました。そこがやっぱりもともと伝統的な社民党に票を入れる方とちょっと乖離ができていると思います。

今、エーベルト財団でも何人かは、こうしたテーマで本を書いています。いままで、ネイションというものを、どちらかというと否定的に描いてきたが、近年スタンスが少し変わってきました。ドイツのナショナリズムの歴史的な過去の問題もあり、それに批判的な、多文化主義を前面に出すような流れが主流でしたが、最近では、ネイションを否定すると社民党自体が持たないではないかという議論が浮上してきています。

今井軽率にリベラルという言葉を用いましたが、ヨーロッパにおける進歩主義的な価値という意味です。労働党の伝統的支持基盤であった労働者階級と労働党との間に乖離が生まれたのには、プログレッシブな政治をめぐって、労働党がブレアの「第三の道」で大きく転換したことがあります。労働党はたとえ中間層にウィングを伸ばしたとしても、労働者階級の利益を代弁する政党であると明言していました。

ブレアは「旧い労働党 オールド・レイバー」と決別し、党の価値体系自体を新しく刷新し、経済的効率と社会的公正の両立を掲げました。平等とは機会の平等、増税による再分配は社会的公正を実現する手段として封印され、公的給付を受ける権利には義務がともなうのだと強調されました。

労働党の転換はあらゆる領域におよびました。労働党はもともとヨーロッパ統合に反対の立場をとっていました。けれどもブレアはユーロ導入に積極的であり(慎重姿勢を崩さなかった財務大臣ブラウンによってユーロ参加は断念しましたが)、移民に対しても寛容で門戸を開きました。労働党議員の高学歴化、中流階級化も進みました。同性婚を容認するなど開放的な政策へと転換する中で、労働党議員は、人々から都会的なコスモポリタンエリートの一部と見なされるようになったのです。こうして、ブレア以降の労働党と普通の人々、とくに経済グローバル化・知識基盤型経済といったなかで、労働市場で不利な立場にある労働者階級の人たちとの間に決定的な乖離が起きました。

イギリスでは、階級政治はなくなったというふうにしばしば論じられていますが、そうではありません。所得、職業、教育など、さまざまなところで厳然とした違いが生じています。現在の特徴的な「階級政治」とは、労働者階級によるまとまった棄権に現れます。労働党がニューレイバーへと転換した後、とくに2000年代以降、彼らは「階級的無投票」とも呼ばれる階級政治をおこなったと指摘されています。

ブレアとブラウンは、ネオ・リベラリズムを受け入れる側面が強くあって、金融資本主義が主導する経済、これが彼らの成長戦略の要であった。けれども内政においては、再分配を積極的におこなっていたというところがあります。年金受給者や子どもの貧困の改善はめざましかったし、法定最低賃金制や給付付き税額控除などによる低所得者層の底上げ、懲罰的ではあるけれども就労支援に力を注ぎました。そのほか、医療、教育、子ども・子育て支援を中心とした公共サービスへの投資も拡大しました。ニューレイバー政権の政策には功罪両面あります。

現在のコービンについていえば、彼の基本的な方針は、ニューレイバー的なものを否定するところに立脚しています。コービンは、2015年党首選に名乗りを上げたとき、自他ともにみとめる泡沫候補でした。この党首選では、労働組合も含めた一人一票制と、登録サポーター制という3ポンド支払えば投票権が得られる新ルールが導入されました。登録サポーター制を利用した若者からの熱狂的なまでの支持、それから労働組合員の支持を得て、コービンはニューレイバーの次世代リーダー候補に圧勝しました。

彼の立場は一貫しています。核廃絶、鉄道などの公益事業の再国有化、富裕層への増税、反緊縮です。グローバルな市場主義を受容し、銀行業界を保護しながら加盟国に緊縮を強いているとの観点にたって、EUについて本来的には懐疑的です。彼をめぐっては今日に至るまで反ユダヤ主義に対する党内の批判が長く尾を引いています。

コービンのもとで、ブレア・ブラウン時代に積み重ねられてきた政策アイディア、政策メニューというものがいったん退けられます。ニューレイバー人材も周辺化されて、労働党は大きく分裂します。政権に入った経験はおろか党執行部の経験もないコービンは、政策の体系性、あるいは実践可能性では、やはりいくつか大きな課題がある。そこにおいてニューレイバーの遺産を丸ごと否定することによって選択肢をむしろ狭めている。ここをどういうふうに労働党が今後克服していくのか、カギになります。

主要政党と有権者との乖離についてひとつだけ付け加えるならば、地方でさまざまな疎外があるとしても、そこの人たちがどう動くかは、政治的な機会、つまり受け皿というものがあってこそのことだといえます。イギリスの場合は地方の保守層が UKIPに動いたと分析されています。農村部の人たちは、反移民志向が強く文化的にも保守的であり、リベラルな方向に傾斜したキャメロン保守党に対して反発を抱いていた。そこでUKIPが受け皿となった。だけれども、労働者階級の多くは棄権をしていた。ということは、積極的な政治行動をせずにいたということなのですね。

それはなぜなのかというのは今後、検証が必要です。しかしあるきっかけがあって、この棄権をしていた人たちが、2016年のEU国民投票で動きました。最近の調査では、あるきっかけとは緊縮財政であるとされています。つまり、文化的経済的に阻害された人々が政治的な疎外感を強め、さらにそこから行動を起こすまでには、いくつかの段階があるのだと考えます。

3.最低賃金制への転換の背景と意義

住沢90年代には、employability (雇用されうる能力、就労可能性)という言葉がキーワードになりました。もともとは雇用の流動化、労働市場の活性化というネオリベラルの政策ですが、これを職業教育の充実や教育投資による低所得者層の子弟の機会均等化などと併せると、「税・社会保障による所得再分配から、機会均等の実質的な保障による一次所得の底上げや良質の仕事の確保」という、社会民主主義の社会政策に転化できます。

しかし現実に生じたことは、おそらくイギリスではロンドンの金融部門と製造業の衰退地域という地域格差、ドイツでは、組合との労働協約に含まれない、低賃金の「第二労働市場」の成立などに至ります。このことが、両国とも、最低賃金制の導入の大きな契機になったと思いますが、このあたりの問題を語っていただけますか。さらにこの問題は、新しい質の教育を受ける若者世代とスキルのない中・高齢者の世代間格差、さらには、さまざまな移民労働者の問題も含んでいます。

サーラもう一度、アジェンダ2010の話に戻ります。ドイツでは、「再分配から就労へ」という側面よりも、重要な背景として財政赤字の問題があります。

しかも社会保障の意味での再分配というよりも、やはりドイツが統一して、東ドイツに流れたお金は膨大だったので、国の財政を建て直さないといけないという背景もありまして、そういう意味で「福祉から就労へ」というスローガンが出てきました。

これはネオリベラルの主張ですし、シュレーダー首相も社民党の中の右派的な存在、企業寄りの立場とはいえ、彼は労働者の代表であるという個人的なイメージ作りにもすごく気を遣っていました。首相になって選挙を迎え、東ドイツで洪水があったとき、自分が行って川の防災対策に参加した演技が非常に印象的でした。そういう行動で労働者との乖離を詰めるということに非常に熱心でした。そういうイメージから、アジェンダ2010に対する批判はあっても、シュレーダー首相への批判として、あまり取り上げられませんでした。

ドイツでは緊縮財政、財政健全化政策がいつも支持されるということが、もう一つの背景です。アジェンダ2010が、ネオリベラルの政策というよりは、緊縮財政政策として理解され、当時は大きな赤字財政であったので、ほとんどすべての政党が賛成しました。最近、ドイツでアジェンダ2010に対する批判が生まれているということは、シュレーダー首相の政策が間違ったというのではなくて、当時は必要だったけど、もうドイツの財政も健全化してきたので、そろそろもっと積極的財政に移ってもいいのではないか、というのがいま起こり始めた議論なんですね。社民党の中でも。

その過程で、アジェンダ2010年が行きすぎたところもあった、という声がここ何ヵ月間で、社民党の政治家からも出てきました。これまで長年、社民党が自分でやったことなので、あまり批判できなかったんですけれども、これだけ選挙の得票率が下がってきたので、そして国民の中でもやはりアジェンダ2010を批判する声が大きくなってきたので、社民党もこれまでの方針の転換を迫られたわけです。

低所得者の増大や、低所得者の所得がさらに減って格差が広がったことなど、これらすべてがアジェンダ2010の結果なのではないか、という議論が起こっているわけです。社民党はいま保守政党との大連立の中にいますけれど、ポスト大連立政権に備えて、アジェンダ2010の修正ということを、明確に政策として掲げています。

住沢社民党内では、早くから、青年組織、JUSOSの議長、Kevin Kühnert(キューナルト)さんが、党執行部への批判と共にアジェンダ2010の批判をしていましたね。

サーラ青年社会主義者の議長さんですね。こうした議論が社民党の本体でも行われるようになってきたわけです。

今井さんは、イギリスは金融資本主義だといわれましたが、ドイツはむしろ日本に似ており、製造業を保つというのが非常に強いです。そこではやはり社民党の役割が本当は果たせるのです。つまりそこでは労働者は数多くいるわけなので、本来はそれを代弁する社民党として成り立つはずです。けれども、なぜ現在成り立ってないかというと、さっき私が言ったように、格差が広がって、実際、低所得の労働者の実質収入が減っているわけですね。これは1990年代からシュレーダー時代を経て現在に至るわけで、低所得者はみんな、「社民党は全然手伝ってくれないんじゃないか、相手にしてくれないんじゃないか」というふうになってきています。

さらに、若い人には格差が広がっていることで、とくに困っているわけです。これもアジェンダ2010の結果です。というのも、労働市場の規制緩和の結果です。その効果は日本ほどではないですが、ドイツでも非正規雇用が30%くらいおり、しかも青年には特に多いです。だからいまの若い人は、とくに労働市場とか自分の仕事場に対して不満を持っています。しかも非正規雇用なので社会保障がないのです。せいぜい健康保険は入っているかもしれないけど、年金がほとんどもらえない状態です。

そのため、ドイツでも日本のように、高齢者貧困という問題が、ひとつホットなトピックです。年金に加入して、67歳で仕事やめて、日本のような年金生活者のアルバイトはありませんから、年金が800ユーロとか900ユーロとかだったりすると、それでは生活できません。これはとくにいまの若い人は、そういう危険性に直面しているから、キューナルトさんみたいな人が出てき、SPD本部も含めて政府批判が強くなってきています。

格差拡大などで社民党が非常に批判されたり、投票者を失ったりはしていますが、最低賃金制度の導入に関して、実は社民党はなるべく自分たちの理想に沿った政策を出そう、通そうと思い、この大連立でも非常に頑張った成果でもあります。普通ならメルケルのキリスト教民主連合は絶対賛成しないような政策ですが、社民党は欠かせない連立パートナーですので、かなりの成功だと思います。最低賃金はそのひとつですが、もうひとつは子ども手当ての増額、そしてさらに家賃が上がることに制限をかける法律です。

ドイツは都市中心に家賃が大幅に上がっており、学生や低所得者層の適正な価格での賃貸住宅が不足しています。いきなり家賃が100ユーロとか上がったら、すごく困るわけなので、上がり方を制限する、「家賃ブレーキ規制」を施行しています。その成果は疑問視されていますが、やはり社民党の大きな成果です。

私は全体としてみれば、社民党はその役割をかなり果たしていると思いますが、なぜ国民がそういうふうに見てくれていないのか、いろんな説明があります。私が思うには非常にメディアの社民党叩きが強く、党首も頻繁に交代しています。ナーレスが欧州議会や地方議会の選挙敗北の責任を取り辞職して、現在は暫定的に3人の党首代理が代行しており、年末までに党大会の投票にて決定する予定ですが、この状況では好んでなりたい人がいません。

今井イギリスにおける「福祉から就労へ」は、サーラさんがさきほどおっしゃられたシュレーダーの政策と重なってきます。財政支出を抑制しながら、教育・訓練によって就労可能性を高めることで、社会的に排除されている人々を含めて労働市場への参入を促す政策です。イギリスではドイツとは異なる文脈、金融主導の経済であるがゆえに、グローバル金融市場の信用度を高めたい。そこで財政規律の維持が最優先されました。「福祉から就労へ」は、就労支援に比重を置くことで、福祉への支出を抑制する効果があると考えられました。大規模な増税をともなわずに、貧困問題に取り組みつつ、治安維持にも寄与するという触れ込みで、中間層にも受け入れられました。

男女ともに就業率は確かに上昇しました。だけれども、流動的で分極化が進む労働市場で安定した職に就き、上昇への移動ができるのか、という課題が残りました。そうしたルートの保障が決定的に欠けていました。「福祉から就労へ」は、就労可能性の向上がもたらす効果への楽観が過ぎたのだと思います。ただし、労働党政権では、日本で問題になっているようなワーキングプアの人たちに対しては、貧困の罠を防ぐためにも、法定最低賃金を設け、さらに給付型税額控除も拡充しました。給付型税額控除というのは所得に上乗せする給付、事実上の所得再分配であって、貧困予防効果を持ったとされています。

全国法定最低賃金制の導入は労働党政権下でもっとも成功した政策のひとつともいわれています。低賃金委員会で有識者と労使の代表らの協議によって最低賃金額が設定されました。とくに影響を受ける中小企業の利益を損なわない水準の設定を、緻密な調査にもとづいておこないました。これは、フィードバック効果で保守党政権になっても継承され、賃金体系のひとつの前提になっている。けれども最低賃金だけで十全な生活できるかというとそんなことは決してない。だからこそ、給付型税額控除が併用されました。その意義は大きいと思います。

一連のニューレイバー路線を見直そうとしたのが、2010年総選挙で労働党が下野した後に党首になったエド・ミリバンドです。彼は、金融資本主義の偏重や一次市場所得の著しい格差をそのままにした分配策を是正しようとしました。そこで彼が打ち出したのが、当初分配(pre-distribution)でした。当初分配とは、アメリカ政治学者のJ. ハッカーをはじめとした内外の専門家が、金融危機後の社民主義の活路を見出すべく提示したアイディアでした。

そもそもの市場所得の格差を縮小することに眼目が置かれています。高水準の最低賃金制だけにとどまらず、教育や技能への投資によって人々の就労可能性を高めたり、労働市場の公正化や家賃・光熱費負担軽減のために規制を設けたりする、市場改革を含めた包括的な政策案です。「置き去りにされた」人々ばかりでなく、生活不安を抱える中間層にもひろく訴えるはずでした。

だけれども、ミリバンドのリーダーシップは弱く、キャメロン政権の緊縮財政や移民政策に有意な対抗案を示すことができなかった。2014年には、スコットランド独立をめぐる住民投票で独立反対の陣営をはった労働党は、この大票田での支持をすっかり失ってしまいました。2015年総選挙での大敗を受けてミリバンドが党首を辞任して以降、当初分配のアイディアは労働党のアジェンダにのぼらなくなりました。

4.冷戦後の世界へ―第3の道政治の成果と負の遺産

住沢こうして過去30年程度の時間幅で社会民主主義政党を振り返ってみると、やはり1985年ごろが大きなピークであったと思います。当時のEC委員会のドロールが「社会的ヨーロッパ」を唱え欧州市場統合を進め、イギリスでも労働党やTUC(労働組合会議)が、こうした労働者保護の法制度の恩恵にあずかり、他方で、エコロジー問題から緑の党などの新しい改革政党が登場し、冷戦も終結に向かう時代です。

社民政党は、サッチャー主義など経済政策的には新自由主義、政治的には新保守主義と闘いながら、また金融のグローバル化に翻弄されながら、新しい時代に適合していく過程でもありました。ブレア、シュレーダーなどの「第3の道」、あるいは「新中道」の政治は、いままで今井さん、サーラさんが、イギリス、ドイツに即して述べられたように、その成果と同時に、現在に至る負の遺産を残しました。

しかしEU拡大と東欧諸国がシェンゲン協定に加入し、労働力の域内自由移動が始まると、新しく移民労働者問題、さらには2008年・2009年の金融危機から、EU諸国の緊縮財政がよりシビアになり、社会分裂を深めてゆきます。この21世紀の状況に、19世紀後半の工業社会への展開から生まれた社会主義労働運動と国民的な民主主義運動に由来し、20世紀の福祉国家と自由民主主義体制を築き上げてきた社会民主主義政党は生き残ることができるのでしょうか。さらにはどのような未来像を示すことができるのでしょうか。

これについて、ドイツに関しては緑の党と社民党の新しい力関係、イギリスでは移民問題を含め文化的多様性のありかたを話していただきます。

サーラ日本ではよくそう言われますね。冷戦体制が終わって、共産主義・社会主義は人気がなくなったのですが、ドイツの場合そうでもないですね。西ドイツはもともと反共産主義ですが、社会民主主義勢力が政党としても、社会的にも強い力を持っていました。旧東ドイツはいまは左派党は強くて、いまだに共産主義の方がいいんじゃないかという人も多いです。

そういう意味では、ドイツの場合、冷戦が終わったから社民党が落ちたとか、そういうことはあまりないと思います。むしろさっき説明したように、アジェンダ2010というのは、当時は必要だと思われていた政策が、非正規雇用の増加など労働者にとってこれだけ悪影響が出てくると、これを推進してきた社民党や中道右派のキリスト教保守政党への批判票も増大してきます。

年金受給者は主にキリスト教民主連合に票を入れます。どこの国もそうですけど、年配の方は保守系に行きやすいので、そこで社民党がたくさん票を集めることはこれからもないと思います。そこで若い人を相手にして、環境問題も重要ですが、政策としてはやはり労働条件の改善とか、ヨーロッパの中で低い水準にある最低賃金の底上げとか、この領域での社民党の存在感が問われています。社民党のおかげで最低賃金は導入されたけれども、水準は低いのでいまだに不満を感じている人が多い。これは家賃ブレーキ規制に関しても当てはまります。

今井冷戦後のヨーロッパにおいて、イギリスの労働党は、(少なくとも政権を維持した期間だけみれば)もっとも成功した社会民主主義政党だったといえます。もちろん、社会主義的なイデオロギー性を自ら後景に退かせるという、大胆な自己改革があってこそのことですけれども。だからといって、たとえば社会正義といったことまでをも否定したわけではありません。

イギリスで重大なインパクトをもったのは、サッチャーの存在です。ネオ・リベラリズムを掲げて経済の論議の根本を見直すことで戦後世界を一変させ、党内の中道派を周辺化して、保守党も変質させました。サッチャーはヨーロッパとも激しく敵対しました。ドロールとの激しい論戦には社会観の違いが現れました。サッチャリズムの信奉者、EU懐疑派の台頭、現在の保守党はサッチャー保守党の遺産を継承しています。労働党はといえば、1980年代はじめに社会主義色の濃い政策を標榜して有権者の信頼を失っていました。党を支えていた労働組合は、サッチャー政権下で活動を強く制限され、勢力を大幅に減じます。その中で、議会労働党の首脳部、そして労働組合が見出した活路がヨーロッパだった。その後のブレアの親(プロ)EUにつながる流れです。

経済のグローバル化、サービス産業化が進展するにつれ、労働市場が分極化し、非正規雇用、賃金の格差が生まれる中で、セーフティネットをどう引き直していくのか。そこにドロールによるソーシャル・ヨーロッパ構想がありました。ブレア自身はこの構想よりもネオ・リベラリズム的な要素が強かったのですが、社会的包摂、社会的投資というキーワードを取り入れました。

労働党の第三の道というのは、ゼロ・サム的な評価ではなくて、もっと丁寧に検証されるべきです。じっさい、社会的投資が実践され、低所得層の底上げがありました。しかし、階層間の社会移動は事実上止まってしまったわけですし、ジニ係数は高止まりしていた。再分配に関する議論でも、イギリスの成長モデルでは税収が逆進的になっていく。分配の資源が少なくなっていく中でどのように社会的投資を維持していくのかという大きな課題が残りました。

先ほど申しましたように、ブレア政権は拡大EUにともなう東欧からの移民に寛容な政策をとりました。しかし、これが普通の人々の反動を惹起した。ブレアたちは、すでに生まれていた経済的・文化的疎外を軽視しすぎていたといえるでしょう。今日の社会問題をこれまでの大状況の推移からみると、リーマンショックはもちろんですが、それへの対応策、つまり2010年以降の戦後最大の緊縮策がもたらした影響の深刻さがきわだちます。それはブレグジットと切り離して考えられない。

ブレグジットというのは、社会文化的な反動の要素が強いと言われていますけど、そこに至るまでの経済的な要因はやはり無視できません。緊縮策のダメージを人々が実感するようになったのが2014年ごろからだと指摘されています。とくに公的扶助を受給している人たちというのが大打撃を受けました。豊かな人が比較的少なく財政力の弱い地方自治体では緊縮策のダメージは大きく、そうした地域の住民のなかで確実にUKIP支持、離脱支持が増大したことがわかっています。

現在のイギリスのように分極化してしまった社会というものは、なかなか元に戻しにくい。イギリスの場合は政党と有権者との乖離から始まった。そしてここの文化的経済的な疎外を感じている人たちをさらに突き動かしたのは、緊縮財政だったわけです。つまり政党と政策によってこの状況が生まれたのであったら、立ち返るべきはやはり政党のスタンスと政策であると考えます。まずは、目前のEU離脱問題が決着しないかぎり、労働党、保守党の立て直しは難しいと思いますが。

5.未来像:ドイツの緑の党と社民党の変わる力関係

住沢ドイツの政党政治では、右翼ポピュリストの台頭もナチスとの清算という戦後ドイツの根本的な立ち位置からは大事ですが、未来への変革という点では、環境政党である緑の党が、社民党よりも多くの支持を獲得し、この両者の力関係は変わりつつある気がしますが、この点ではどうですか。

サーラいまドイツ国内は実際、そうなってきています。いままではあくまでもキリスト教民主連合と社民党が第1党・第2党、保守政党が少し上の2大国民政党というポジションでした。しかし、いまは緑の党は社民党より支持率は高いというのが、これは一時的な問題ではなく、たぶん多くの人が一般的に認識していると思うんですね。

いま振り返ってみると、福島の原発事故のあとで、バーデン=ヴュルテンベルクという州で、緑の党が第1党になったんですね。あのときは、「これは福島の効果で、偶然な結果だ」と思った人が多かったのですが、やはりここ何年かの発展を考えてみると、どうしても社民党が減る一方で、緑の党はますます支持層が増えている。これは世代交代というのもあります。若い人というのが、どちらかというと緑の党に行く傾向があるので。そういう意味ではプログレッシブ派の指導権というのは社民党から緑の党に移りつつあります。

いまは緑の党の方が強いので、たとえば次の選挙で緑の党と社民党と、もしかしたら左派党で有利な勢力になれば、もちろん首相は緑の党の党首がなるはずです。いまはハーベックさんという緑の党の代表の一人は、非常に国民全体的に人気のある政治家なので、次の選挙の後、ハーベック首相になるという可能性はかなりあるかもしれません。

住沢ブレーメンでは、旧西ドイツの州で、初めて社民党、緑の党、左派党の州政府ができましたね。次に、もし左派ブロックなりができたとして、首相になるのはもはや社民党ではなくて緑の党だというイメージでしょうか。少し前、ヘッセン州でエプシロントという社民党の女性が勝利し、こうした左派連合による州政府樹立を試みましたが、内部から造反議員が出て、結局、保守政党に政権を奪われました。この時、社民党本部が応援していれば、もっと早い時期に、新しい政権構想が実現したのではないですか。

サーラあのときはまだ左派党と連立組むと、国民全体が「社民党は共産主義とか社会主義だからダメだ」と言われるからやめたんです。10年前までは、キリスト教民主連合が「左派党は過激派」「政権に就いてはいけない党だ」と言っていたんですが、あまりキリスト教民主連合もそれは言わなくなりました。社民党内でも、明確に「左派党と連立作るべきだ」と言う人は増えています。

住沢そうすると、サーラさんの見解では、19世紀から20世紀になったときに、古典的自由主義にたつ自由党が、台頭する労働運動と社民党によって、社会改革派の旗を奪われましたが、21世紀を迎えて、保守と改革派の緑の党という構図になるということでしょうか。

サーラそこまではちょっと言い切りにくいですが、やはり環境問題とエネルギー政策は大きい課題になってきているので、いま出てくる世代、若い世代はますますそこを重視していますから。社会保障とか雇用・賃金などの生活問題は、多くの人が不満を持っていますが、その投票行動は多様で、社民党に行くとは限らないわけですよね。むしろ政治・政党不信とか、棄権に回る可能性もあります。これに対して環境やエネルギー転換の話は、政党支持も政策も明確ですから。

6.右翼ポピュリズムと排外主義の時代、英独は抵抗力

住沢現在の西欧自由民主主義の危機は、伝統的な保守や社民政党の政策だけではなく、西欧的な政治文化、市民社会のありかたまで変容が及んでいることにも起因しています。象徴的にはデンマーク社民党が政権に復帰しましたが、移民政策での右派への妥協を伴っていました。ある意味、政策をめぐる課題よりも、こちらの方が根深い問題を抱えている気もします。

今井デンマークの社会民主党があらためて政権を勝ち得たのは、移民で歩み寄ったからですが、社民主義勢力には、多文化共生というスタンスをめぐって、どこまでなにを妥協するのかという問いが突きつけられています。これから移民の数が確実に増えていくと予測されている日本にとっても重い問題です。

今後を展望するうえで憂慮すべきなのは、質の高い状況分析や政策アイディアが、党内に限らずシンクタンクや信頼できる研究者チームから提示されているにもかかわらず、専門家さえもが、エスタブリッシュメント化という枠組みに括られてしまって、警告や提言が見向きもされないことです。ブレグジットによって移民が減少することで、必要な公共サービスの提供に支障が生ずる、といった調査報告が出てきているのですけれども、人々はもはやまったく耳を貸さない。自分たちが信じたい情報の中に立てこもって、異なる意見や反論、あるいは検証することすら遮断してしまう。この現実のなかで、ついにはフェイクニュースがまかり通るようになっています。言説空間の歪みは深刻です。

イギリスでは、たしかに情動的分極化が続いています。他方において、さすがにブレグジット疲れも出ています。国民健康サービス(NHS)をはじめ、目下の問題に取り組むべきであるとの厳しい目が向けられています。振り返ってみれば、2017年総選挙でメイ保守党が事前予測に反して議席を減らしてしまったのには、不人気な社会政策での躓きがありました。

ブレグジット問題後の経済政策と社会政策、これは各党にとって避けて通れない争点です。保守党は7月にボリス・ジョンスンを党首に選出しました。新内閣の主要ポストを占める離脱強硬派は、合意なき離脱を辞さない構えさえみせ、将来の国民生活をかけた離脱交渉がどうなるのか予測ができない、きわめて不確実な状況です。

総選挙の早期実施もささやかれています。仮に保守党が離脱強硬派と残留派で分裂すれば、保守・労働党の中道派が合流する可能性もゼロではありません。しかしその場合、イングランドの比較的リベラルな層に支持を得るばかりで広がりは見出しにくい。つまり、社会の亀裂に沿って政党配置が細分化されることも考えられます。

イギリスでは2010年代に入ってから政党システムそのものが流動化していて、過去3回の総選挙結果はいずれもパタンが異なります。2015年にはUKIPやスコットランド国民党(SNP)という小党の躍進をみましたが、2017年には二大政党制の復活か、と論じられもする結果になりました。現時点で総選挙が行われれば、いずれの政党も過半数に達しないという予測があります。

コービン労働党を軸とした政権構想はといえば、SNPや自民党との連立の可能性もありますが、SNPとコービンとの間にはイデオロギー上の隔たり、自民党には2010年に連立政権に参画したことで支持層を失った禍根、といった障害があります。あるいは、社民勢力が保守勢力に優勢になる手段として、小選挙区制ならではの戦術的投票も考えられます。いずれにせよ、ブレグジットが政治社会を覆っているなか、予測は大変難しい。

サーライギリスはいまもうブレグジット以外の議論をほとんどしないわけなので、政治はすべてこのブレグジットのイエスかノーかという質問に結局たどり着くと、今日の説明で理解したわけなんですけれども。住沢さんがいわれたように、戦後のドイツの一番の課題は、どうやってナチスの全体主義とかナショナリズムを回避するか、ということでした。自己防衛できる民主主義(「戦う民主主義」)をどうやって作り上げるか、そしていま守るか、ということですよね。

これを否定しているのは、唯一、右翼党のAfDです。日本は一番大きな党が憲法を否定していますが、ドイツはいわゆる既成政党はみんな憲法を保護すべきという立場をとっています。もちろん憲法改正は過去にあったが、ドイツの憲法は第1条から第20条か22条までは永遠不変で、それは第79条に書いてあるわけです。

だから日本のメディアはよく「ドイツだって憲法改正いっぱいしてるじゃないの」と報道していますが、これはむしろ環境保護を付け加えるとか、欧州統合を憲法に書き留めることや、連邦政府の財政規律を義務付けるというような改正で、中核になる憲法思想に関わる条項は永遠不変になっています。その部分を含めてAfDが否定しています。

ただ、ブレグジットみたいな議論になってしまう場合もあるんですね。一番典型的なのは移民問題です。ドイツでは移民問題は、イギリスのブレグジットをめぐる議論のように、「イエスかノーか」という構図で、内容をしっかり検討する議論は成り立たないんですね。ノーといったら「あなたはナチだ。あなたはAfDに票を入れるでしょ」と。「はい」と言ったら「あなたはドイツの国民の幸福を軽視しているでしょう」と。日本でいえば反日・売国奴のような議論です。

今井イギリスは確かに両極化しているんですけど、排外主義のところで経済の左右を問わず固まってきているというのがあるのですが、他方において、社会の中で蓄積された歯止めのはたらきもみられます。たとえば人種差別的な極右政党BNP、あるいはUKIPが急進的に右翼化したところで有権者から見放され、離脱に特化したBrexit党が欧州議会選挙で躍進した。Brexit党はあきらかにポピュリスト政党ですが、前二者とは一定の距離をおいている。

移民に対して非常に排外主義だといっても、一部を除いては必ずしも暴力的なわけではない。とくにいまの移民に対する脅威が、具体的に人々の言葉として表されるようになったのは、拡大EU以降だといわれています。移民の多くがポーランドなどからの白人なんですね。ロンドン大学のサイモン・ヒックス教授は、白人に対して警戒心を表すことは、「人種差別にならない」、つまり「許容されるのではないかという意識が働いたのではないか」と指摘します。

サーラはい。これはいま聞いて思ったんですが、トランプ大統領は「なんでこんなインド人がロンドンの市長になるの?」とか非常に軽蔑的な発言をしましたよね。しかしイギリスの中であまり彼に対する軽蔑的な発言はなく、排外主義もあまり根付いていない、という感じがします。

ドイツは逆に、外国人が一番少ないところは排外主義が一番強いですね。東ドイツのザクセンではほとんど外国人がいなくても、排外主義が強いし、しかも外国人に対する犯罪や暴力も起きています。これはいまのドイツの大きな問題点のひとつだと思います。その一方でロンドンみたいに、ドイツではケルンのように一番外国人の比率が高く、一番多様的な人口構成の町では、逆に外国人との共生には、ほとんど問題ないとされています。そこはたぶんイギリスに似ているところだと思います。

住沢どうも長い議論、ありがとうございました。社会民主主義政党を軸に、イギリス社会論、ドイツ社会論に行き着きましたが、中道左派、右派の伝統的な国民政党の対応が難しい時代に入ってきていることがわかりました。

他方で、イギリス労働党も、さらにはドイツ社民党はもっと深刻ですが、指導者層の分裂や、未来への方向性を喪失していることが、やはり社会民主主義の現在抱える問題の大きさを反映していると思います。両党とも今は、国内の問題、あるいはEU統合の問題に追われていますが、20世紀の歴史を振り返ると、進歩主義はもっと大きなポテンシャルを持っているはずですので、西欧を受容した日本やアジアの視点も含めて、これからも議論を深めていきたいと思います。

いまい・たかこ

東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。学術博士。専門は現代英国政治、比較福祉政治。現在、成蹊大学法学部教授。ケンブリッジ大学政治国際関係学部客員研究員(2013, 2015年)、欧州大学院ロベルト・シューマン・センター客員研究員(2013-2014年)。著書に『政権交代の政治力学―イギリス労働党の軌跡 1994-2010』東京大学出版会など

サーラ・スヴェン(Sven SAALER)

1968年ドイツ生まれ。1999年ボン大学文学部博士号取得(日本研究、歴史学、政治学)。東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授、上智大学国際教養学部准教授を経て、2016年より上智大学国際教養学部教授(日本近現代史)。2008年よりフリードリヒ・エーベルト財団の東京代表、主な著編書には、Politics, Memory and Public Opinion(『政治・記憶・世論』)(2005)、Pan-Asianism in Modern Japanese History(『近代日本史における汎アジア主義』)(2007)、A New Modern History of East Asia (『新しい東アジア近代史』)(2018) などがある。

すみざわ・ひろき

1948年生まれ。京都大学法学部卒業後、フランクフルト大学で博士号取得。日本女子大学教授を経て名誉教授。本誌代表編集委員。専攻は社会民主主義論、地域政党論、生活公共論。主な著作に『グローバル化と政治のイノベーション』(編著、ミネルヴァ書房、2003)、『組合―その力を地域社会の資源へ』(編著、イマジン出版 2013年)など。

特集・米中覇権戦争の行方

- 米中覇権戦争から世界の二大ブロック分割へ法政大学教授/水野 和夫

- 立憲民主党は参議院選挙を「敗北」という視点から総括できるか立憲民主党参議院議員/石橋 通宏

- 緊迫する米中貿易戦争の現局面を読む中国・浙江越秀外国語学院特任教授/平川 均

- 米中「AI・5G」覇権の狭間でグローバル総研所長/小林 良暢

- 21世紀の西欧デモクラシーの命運成蹊大学法学部教授/今井 貴子上智大学国際教養学部教授/サーラ・スヴェン

- トランプの「偉大な国」とは「白人の国」国際問題ジャーナリスト/金子 敦郎

- G20サミットと環境問題:姿勢問われる日本京都大学名誉教授/松下 和夫

- グレタさん効果と緑の党の大躍進ベルリン在住/福澤 啓臣

- グローバリゼーションと労働運動(下)東京大学名誉教授/田端 博邦

- 社会的弱者を排除しない公教育の形成へ京都教育大学大学院非常勤講師/亀口 公一

- 混迷を切り開く知性の再建に向けて神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長/橘川 俊忠

- 『国体の本義』を読みなおす筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹

- 歴史に向き合わず、対立を煽る「目眩まし政治・メディア」の危うさ―市民社会の理性が必要だ青山学院大学法学部教授/申 惠丰