この一冊

『運動史とは何か 社会運動史研究1』(大野光明・小杉亮子・松井隆志編 新曜社2019.2、1620円)

共同作業としての「社会運動史研究」に期待

本誌編集委員 池田 祥子

『運動史とは何か』(新曜社 2019.2)

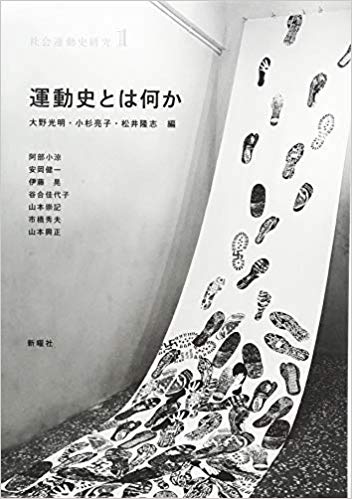

本書は130頁あまり、今のところ大部なものではない。しかし、表紙・裏表紙には、台北の大観地区で開催された(2018.12.15~30)「抵抗のアート・フェスティバル」での展示作品、A3BCの木版画『足跡』が用いられ、それは、「過去から未来へ歩み続ける」「抵抗の軌跡」であるという。本書刊行に当たっての熱い決意表明とも言える。

刊行されたのが今年の2月、すでにいくつかの書評も書かれている。とりわけ楽しく厳しい書評は、反天皇制運動連絡会の天野恵一氏によるものである(『かけはし』第2564号、4.22)。さらにまた、本書編集委員3人が中心になって、加藤一夫・天野恵一を問題提起者とする「刊行開始記念・合評会」も開かれている(4月26日、於:ピープルズ・プラン研究所)。その意味では、遅ればせながらの書評ではあるが、私は、先の合評会にも参加して、断片的な感想を述べただけで終わっているので、改めてその書評を完結させておこうと思う。

なぜ私たちは『社会運動史研究』を始めるのかー「開始宣言」から

編集委員3名の生年は、それぞれ1976年から1982年。30代後半から40代初め。今どき「生年」を云々すると個人情報だと嫌がられるのかもしれないが、「若い」研究者が集った、という意味では、素直に喜び、期待したいと思う。

ところで、3名共同の「開始宣言」には、次のような一節がある。

「過去をないがしろにすることは、未来を枯れさせることだ。そこで、社会運動史の研究者である私たちは、新しいメディアをつくろうと集まった。メディアの目的は、社会運動史についてのこれまでの知見の共有、さらに現在進行形の調査・研究の成果の公開とそれによる運動史のいっそうの蓄積である。(中略)社会運動史をめぐって研究者がネットワークをつくり討論を重ねる場となるような、プラットフォームづくりをめざす。私たちは埋もれた種を掘り返し、この社会に改めて蒔き直すことを試みたい」

とりわけ格調高い一節である。だが、興味深いことに、後半の座談会参加者の阿部小涼氏が指摘している通り、「三者に共有され、原動力になっている」のが、小熊英二の分厚い著作、『1968』上下巻(新曜社、2009)への対抗意識である。「この本とは違うものを描かなければ」(阿部、p.66)という形で、まさしく編集者3名にとっての「反面教師」となっている。

さらに、上記の「開始宣言」に「中略」部分を入れたのだが、実はそこには、次のような文章が挿入されている。「単に、社会運動の過去を恣意的に修正しようとする言説に抗するだけでなく、・・・」と。まさしくこの「社会運動の過去を恣意的に修正しようとする言説」こそ、小熊英二の上記の著作であると明示した上での、批判的研究の開始宣言なのである。

それでは、編集委員3名の「社会運動史研究」に向かうそれぞれのスタンスはどういうものであるのか。

編集委員3名のそれぞれの「研究宣言」

(1)松井隆志の場合―「現場感覚」と「社会運動史的想像力」

松井は、卒業論文で戦前共産主義者の「転向」問題を扱った。当初は、個々人の「観念のドラマ」としての「転向」を問題にしていたが、伊藤晃の『天皇制と社会主義』や、彼が事務局として長年携わった「運動史研究会」およびその雑誌『運動史研究』(三一書房)に接することで、「共産主義運動の全体的な、運動的崩壊過程の問題として見る」という視座の決定的な転換を得たという。

しかし、もともと「(社会)運動史」それ自体、公的なものと違って(評者注、忖度や資料の廃棄が通常になる現在は異常だが)、資料も体系だっていないし、残っているものも部分的だったり、外部向けの宣伝臭の強いものだったりする。さらに、「歴史研究」一般につきまとう「歴史」という「時間的遠さ」に加えて、「社会運動」という日本では未だ馴染みのない対象を扱う、という訳で、「過去の時代や社会運動自体について理解が不十分な研究者が、現在の自分の思い込みから勝手な議論を展開するという問題」(p.14)が生じてしまう。ここで先に触れた反面教師としての小熊英二が想起されているのである。

それでは、松井が重要視する「方法的規準」は何か。それに関しては、「何のために」と「いかにして」の二つが提示される。

まず、「何のために」に関しては、あくまでも現代を生きる研究者としての問題意識の自覚である。「運動史研究の出発点は、あくまでも『今、ここ』だ。対象となる運動史との距離を常に自覚し、なぜこの運動史を研究するのか、という問いを見失ってはならない」(p.16)。

つまりは、現在を生きる研究者と過去の運動(それを担った複数の人々)との相互関係である以上、「現在の問題意識から、運動史の対象とのある種の緊張・対立関係を意識すべきである」と。

次の「いかにして」に関しては、天野恵一や社会学のC.ライト・ミルズを参照しながら「現場感覚」さらには「社会運動史的想像力」の必要性を提示している。

松井が最後に零した批判・・・「小熊英二は・・・なぜこれほど大部の著作にしてまで、一人で一度にすべてを書こうとしてしまったのか」。この残念な思いをバネにして、今回の複数の研究者による、長期的かつ粘り強い相互的かつ総合的な「社会運動史研究」をこそ目指して「プラットフォームづくり」を立ち上げたのであろう。

(2)小杉亮子の場合―「生活史」の可能性

1960年代半ばから、とりわけ1968-69年に焦点化される「東大闘争」「全共闘運動」とは何であったのか?これまでにも、その渦中にいた人々による「記録」「振り返り」「総括」に類する書物は少なくはない。しかし、その時代からようやく50年が経過したことになり、一つの「歴史」として改めて対象化しうる条件が整ったのが現在なのかもしれない。

小杉は、社会学研究者として、当初から「60年代の学生運動とは何であったのか?」をテーマとしてきた。しかし、社会学における歴史研究は、通説としての「史観」に否応なく規定されることが多い。道場親信が整理している「史観」に従えば、①革新史観 ②市民運動史観 ③新しい社会運動史観 となるが、往々にして、①から②へ、さらに②から③へと推移するのが「前提」とされ、60年代学生運動を、史観によって「限定」し「平板なもの」に矮小化してしまうことになっている、と小杉は言う。

そこで、小杉が着目し、採用したのが「生活史聞き取り」の方法である。もっとも、この「生活史」という方法は、社会学ではすでに1920-30年代に、初期シカゴ学派が調査法に取り入れたことによって定着した方法ではある。だが、この方法を用いて上梓した『東大闘争の語りー社会運動の予示と戦略』(新曜社、2018)では、「1960年代学生運動を内在的に理解し、その歴史的意義を明らかに」しえたのではないか、という自負を正直に述べている。

(3)大野光明の場合―「運動のダイナミズム」と「歴史実践」

大野の場合は、大学卒業後、たまたま出会ったイラク反戦運動と辺野古の新基地建設に反対する座り込みに参加することで、「運動現場のダイナミズム」を実感したのが、彼にとっての「社会運動史研究」の重要な契機であり方法となったという。

確かに、1970年以降、年に1,2回の大きな政治集会とデモは途切れることはなかったけれど、普通の市民・学生にとって、デモや、さまざまな「運動経験」に日常的に出会う機会はめっきり減ってしまった。その意味では、大野が「運動というもの」に参加することによって「運動の現場には、複数の運動経験が流れ込み、気づかぬうちに、参加者は歴史に出会い、参照し、活用している」と、感動的に語るのももっともなことと思える。

したがって、大野は「運動しながら研究する」というスタイルにこだわっている。その上で、これまでの既存の「歴史学」や「社会運動史研究」を批判的にフォローしながら、「直線的な時間を前提とはしない」「主体・獲得目標・戦略・戦術・結果という要素のつながりだけでの社会運動史研究には留まらない」「国境に限定されない」「勝ち負けだけでは終わらない運動実態」・・・それらを汲み込みながらの「社会運動史研究」を目指したい、ということである。

もっとも、「運動しながら研究する」という大野のスタンスは、具体的には、①現実の運動は、「研究者としての感度をあげる」トレーニングの場となる。②運動そのものの中の「研究性」に気づくことによって、運動当事者・参加者と研究者との連携・共同などの相互の関係性がテーマとなる、とも説明されている。この点に関しては、天野恵一の厳しい指摘もあるが、いずれにしても今後の三者共通の課題になるだろう。

「社会運動史研究」への注文と今後の期待

(1)反面教師としての小熊英二『1968』・・・その先にあるもの

先に述べたように、編集者3名に共通する小熊英二に対するこのスタンスは、座談会の席で阿部小涼が最初に指摘している。ただ、それに続けて、阿部は次のようにも述べている。

「しかし、社会運動という大きな構想のなかでは、その視点だけでは非常に狭いのではないか」と(p.66)。

もちろん、編集者3名にとっても、当然のようにそれは自覚されていることだろう。今後のさらに重ねられる共同研究活動に期待されるところである。その上で、気づいた点をいくつか指摘しておきたいと思う。

(2)「社会運動」とは?

日本では、家族(イエ)と国家、私と公(おおやけ)という対置は馴染みがあるが、もともと「社会」あるいは「市民社会」という言葉はどうも身にそぐわない。中身の理解も難しい。

また戦前から戦後60年代末までのマルクス主義思想(左翼の社会主義・共産主義革命思想)のなかでも、「社会主義」と銘打っているにもかかわらず、「階級」「国家」が基本的概念であり、「社会」という言葉は、「市民社会」概念と同様に、敬遠されていた。

ところが、1960年代後半以降、フランスの社会学者アラン・トゥレーヌは、「五月革命」以降の学生運動・労働運動その他の運動を「新しい社会運動」と命名したという。それまでの左翼の階級闘争としての労働運動にとって代わって、さまざまな局面における「運動」、たとえば、エコロジー、フェミニズム、エスニシティ、さらには少数者の運動、障害者運動等々がそれに当たる。

今回の『社会運動史研究』が掲げている「社会運動」とは、以上に列記したような脱工業化社会に登場してきた「社会運動」と軌を一にしているのか、あるいは、独自にどのような内容を想定しているのか・・・。この点は、いま少し明確に提示してほしいところである。

本書のトップに置かれている松井隆志の研究宣言が「私の運動史」であり、今回第一冊目のタイトルも「運動史とは何か」である。さらに言えば、松井がいたく共鳴したという伊藤晃の「運動史研究」もまた、天野恵一が指摘している通り、文字通りの「日本共産党を中心とした共産主義革命運動史」そのものである。新しい「社会運動史」と明確に位置付けられるのならば、天野の指摘同様、これまでの旧左翼、新左翼、さらには日本では自然消滅した?構造改革派左翼の「革命運動・労働運動」の「総括」が必要なのかもしれない。

また、加藤一夫が上げていた市民セクター政策機構の『季刊社会運動』(いわゆる「一部男性指導者と活動的専業主婦による生協活動」など)にも当然ながら、もっと主要に焦点が当てられる必要があるだろう。

(3)「歴史研究」としての方法論

人間にとって、時間を逆に遡って、過去との対話を試みる事の興味と難しさ。「歴史研究」自体、今後も私たちをワクワクさせてくれるとともに、常に悩ませ続けるものなのだろう。

本書の中でも、編集者3名はそれぞれに現在にとって意味ある歴史研究を試みるための方法論に頭を悩ませている。

松井は「現場感覚」と「社会運動史的想像力」を挙げ、小杉は対面での聞き取りを主とする「生活史」を軸とし、大野は、現在の運動に直接的に関わる自らの実践を重視しようとする。

大野のこの姿勢・方法論に対しては、天野は次のように述べている。「大野のいう世代をこえた運動の<現場経験>の交流が研究者の研究感度を上げることはまちがいないが、運動現場は『知的トレーニング』とはかなり無関係なムスケル(!引用者注。かつての活動家用語?ドイツ語で筋肉。要するに肉体労働の意)の山である、というのも、もう一つの重い真実ではないか」。

また、小杉の「生活史」という方法も、これまでの民俗学や文化人類学などでも必須の方法ではあるが、歴史学では、「聞き取り」可能な人間が誰も居なくなるくらいの遠い昔には適用不可だし、また特定の社会運動に限ると、聞き取りする人間の選択は悩ましいことになる。小杉の著書『東大闘争の語り』では、この方法論を駆使した結果、「1960年代学生運動が、戦略的政治を志向し制度政治に関心を示す者と、予示的政治志向の運動参加者という、深い分断と対立をはらんだ二つの社会運動参加者を生み出した」と述べられている。

この小杉の方法論もまた、なお課題を抱えているのではないか。松井の上げる「現場感覚」と「社会運動史的想像力」ともあわせて、今後の研究にぜひ具体化してほしいし、研究者同士の前向きな議論、かつ粘り強い議論を心から期待したいと思う。

いけだ・さちこ

1943年、北九州小倉生まれ。お茶の水女子大学から東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。前こども教育宝仙大学学長。本誌編集委員。主要なテーマは保育・教育制度論、家族論。著書『〈女〉〈母〉それぞれの神話』(明石書店)、共著『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸・大橋由香子編、青弓社)、編著『「生理」――性差を考える』(ロゴス社)、『歌集 三匹の羊』(稲妻社)、『歌集 続三匹の羊』(現代短歌社、2015年10月)など。

この一冊

- 『運動史とは何か 社会運動史研究1』本誌編集委員/池田 祥子

- 『時代へのカウンターと陽気な夢 労働運動の昨日、今日、明日』元東京都労働委員会労働者委員/水谷 研次