特集●コロナ下 露呈する菅の強権政治

言葉だけの「同一労働同一賃金」はいらない

最低賃金を引上げ、非正規にも生活できる賃金を!

東京統一管理職ユニオン執行委員長 大野 隆

1.「人と接触しないで人と繋がる社会」は成立するのか

2.10月13日、15日の最高裁判決と「同一労働同一賃金」への取組み

(1)労働契約法20条に関わる今回の最高裁判決

(2)労働契約法20条を最大限狭く解釈、賃金は丸子警報器判決水準を下回る

(3)言葉だけの「同一労働同一賃金」―実態は「同一労働格差賃金」

3.テレワークと対極の「エッセンシャルワーカー」は低賃金の非正規労働者が多数

(1)賃金で見ると非正規と正規は別々の集団

(2)アメリカの所得格差――極端な「二極化」

(3)「同一労働同一賃金」の実現は最低賃金の引上げから

1.「人と接触しないで人と繋がる社会」は成立するのか

「ウイズ・コロナ」と言われ、経済活動と感染防止を「両立」させようというスタンスが強調されるようになっている。

最近では、オンライン見本市が開催され、学校と保護者の連絡がデジタル化され、オンライン飲み会なるものも一般化しているらしい。テレビでは「テレワーク」がしょっちゅう報じられ、ついにはさぼっている労働者を摘発するシステムの宣伝まで行なわれている。

一方では飲食店からの宅配が広がり、それに伴って「ウーバーイーツ」や「出前館」などが「有名」になって、事実私がいつもいる池袋界隈では、外へ出ればいつでも何人もの「ウーバーイーツ」の配達員に会う。これはテレワークの対極の現場肉体労働であるが、低賃金でかつ「けがと病気は自分持ち」とされる自営業者で、私たちから見れば、文字通りの「労働破壊」を伴った働き方だ。

オンライン、テレワークと言われる、人と接触しない働き方が一般化する一方で、「エッセンシャルワーカー」(実態を隠す曖昧な表現だ!)と呼ばれる、多くは非正規で低賃金・無保障の労働者が増えるという現実が進む。「人と接触しないで人と繋がる社会」は成立するのだろうか。

2.10月13日、15日の最高裁判決と「同一労働同一賃金」への取組み

10月13日と15日に、最高裁判所は労働契約法20条をめぐる労働者の訴えに対して、いくつかの判決を言い渡した。巷では「同一労働同一賃金」についての判断として、労働側の部分的勝訴と報じられている。

私は、そのために闘った原告の皆さんや弁護団、各労組の取り組みに、最大限の敬意を表するものである。

しかし、結論のポイントは、司法判断として「手当」に代表される諸労働条件ついては非正規との格差の不合理性を大筋認めるとしても、賃金(基本給、一時金、退職金)については、格差があってもそれは合理的だとしたことだろう。この裁判の具体的内容などは詳しく報じられていないので、少々細かく述べたい。

(1)労働契約法20条に関わる今回の最高裁判決

以下、各判決について、私が参加している雇用共同アクションの会議で報告された資料に従って、説明する。

1)大阪医科大学事件

大阪医科大学(学校法人大阪医科薬科大学)の元アルバイト秘書の女性が、賞与と私傷病による欠勤中の賃金保障制度に、正社員の待遇との不合理な格差があるとして、支払いを求めていた訴訟である。最高裁は、二審・大阪高裁判決を変更し、原告側を逆転敗訴とした。

争点は、旧労働契約法20条(有期雇用であることを理由とする不合理な格差を禁じるもの。政府の「働き方改革」の中で2018年6月成立のパートタイム・有期雇用労働法に一部変更して移行され、現在は廃止されている)に照らし、格差が合理的かどうか、であった。原告はアルバイト契約であったとはいえ、フルタイムとして勤務し、隣の研究室の正職員秘書と比べても、多くの教授らを担当してきたとして「同一労働同一賃金」を訴えていた。

一審は原告敗訴となったが、二審の大阪高裁は賞与について、正社員の支給基準の60%を認め、大学に約110万円の支払いを命じていた。また、私傷病による欠勤中の賃金補償についても給料1か月分・休職給2か月分の支払いを命じていた。

二審の大阪高裁の賞与に関する判断は、長期雇用を必ずしも前提とせず、業務内容に制限がある契約職員にも、賞与が払われていることなどに着目し、同大の賞与には、「在籍し、就労していたことそれ自体に対する対価」としての性質があるとして、功労の度合も加味し、正職員の支給基準の60%は必要とした。また、私傷病による欠勤中の賃金補償については、アルバイト職員に職務に対する相応の貢献があり、生活保障の必要もあるため、一切支給しないことは不合理として、契約期間原則1年に照らして、上記の程度の補償を必要とした。

しかし、最高裁は、二審の判断を真っ向から否定した。同大の賞与は人材の確保・定着のためのものとしたうえで、正規職員にはアルバイトにはない業務があったり、配置転換の可能性があったりすることから、職務内容と配置の変更の範囲に「一定の相違があったことも否定できない」と指摘した。

さらに、大学が、業務内容の性質から、秘書を正職員からアルバイトに転換している最中であったことや、アルバイトから契約職員・正職員への試験による登用制度があることを踏まえ、賞与を支給しないことは「不合理であるとまで評価することができるものとはいえない」とした。加えて、高裁では認められた、私傷病による欠勤中の賃金についても、正職員に期待されている長期にわたる雇用を維持確保することを前提とした制度だ、などとして、認めなかった。結果的に、裁判を通して認められた不合理な格差は、高裁で確定した「年5日の夏季特別休暇」分に相当する5万110円だけとなった。

2)メトロコマース事件

東京メトロ(東京地下鉄)の子会社「メトロコマース」の元契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた訴訟について、最高裁は、退職金の有無にかかわる労働条件の違いは「不合理とまでは評価できない」として、高裁判決を覆した。二審・東京高裁では、正社員の25%の退職金相当額など計221万円の賠償を命じていたが、退職金部分の訴えを退けた。裁判官5人のうち、宇賀裁判官が反対意見を書き「正社員との職務内容に大きな相違はない」とし、退職金がないことは不合理だと指摘した。

原告は、地下鉄の駅売店で7年から13年にわたって働いた66~73歳の女性4人で、売店で同じ仕事をしていた正社員に支給される退職金や住宅手当がないことなどは、労働条件の不合理な違いを禁じた労働契約法20条に反するとしていた。

17年3月の一審・東京地裁判決は、売店以外も含めた全ての正社員と労働条件を比べ、「正社員は配置転換がある。責任や職務の範囲が契約社員とは明らかに違う」などと指摘して訴えをほぼ退けた。

これに対し、19年2月の二審・東京高裁判決は、待遇格差を比較する対象を、仕事が変わらない売店の正社員に絞って労働条件を比べた。その結果、退職金は、会社側が主張する「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断。判決時に現職だった原告と労契法20条が施行された13年4月よりも前に退職していた原告を除く計2人に全く支給しないのは、「不合理」と認めた。

最高裁は、高裁が認めた住宅手当などについて判断を確定させた一方、退職金については重要な論点として、弁論を開いて審理した。

最高裁は、退職金の性質について、「職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有」し、「正社員職務を遂行し得る人材の確保と定着を図る目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し退職金を支給することとしたもの」と、会社主張をそのまま採用した。

次に、「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」については、正社員は休暇・欠勤の代務や、複数売店の売上指導、改善サポート、トラブル処理、商品補充等を行うエリアマネージャー業務に従事することがあったのに対し、契約社員は売店業務に専従していた(職務の内容に相違)」。「正社員には、配置転換等を命ぜられる現実の可能性があり、正当な理由なくこれを拒否することはできなかった」として、両者の職務内容及び配置の変更の範囲は一定の相違があったとした。

さらに、高裁判決が比較対象として重視した「売店業務に従事した正社員」の存在について、「他の多数の正社員と職務の内容及び変更の範囲を異にしていたのは、組織再編等に起因する事情が存在した」とみなす一方、「正社員登用制度」があったことなどを「その他の事情」とした。

その結果、原告契約社員たちが、「有期労働契約が原則として更新され、定年が65歳と定められるなど、短期雇用を前提としていたものとはいえず、いずれも10年前後の勤続期間を有していることを斟酌しても、退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるものとはいえない」とし、二審の判断(25%支給)を取り消して「退職金ゼロ」を認めた。

3)日本郵便事件

従業員約38万人の半分の18万4千人が非正社員という巨大企業・日本郵便の契約社員らが、正社員との待遇格差について訴えた三つの裁判の上告審判決で、最高裁は、扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど審理対象になった5項目の支給をすべて認めた。継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」などと判断した。

この裁判は集配などに携わる複数の男性の時給制契約社員が、東京、大阪、佐賀の各地裁に起こした。東京で3人、大阪で8人が、それぞれ10項目の手当・特別休暇がないことについて労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」を主張。佐賀では1人が有給の夏休み・冬休みがないのはおかしいと訴えた。

最高裁は、このうち5項目を審理対象として受理。項目ごとに、日本郵便における労働事情や条件をふまえ不合理かどうかを検討した。高裁で認めなかった賞与支給などについては、高裁判決のままにして認めなかった。

扶養手当については、福利厚生を充実させ正社員の継続雇用を確保するという同社の支給目的を「経営判断として尊重しうる」としつつ、半年から1年単位で契約更新を繰り返してきた原告ら契約社員も「継続的な勤務が見込まれる」と指摘。支給しないのは「不合理」とした。有給の病気休暇も、ほぼ同じ理由で認めた。

年賀状の取り扱いで多忙な年末年始の勤務手当や年始の祝日給については、「その時期に働いたこと自体の対価」で契約社員も違いはないと判断した。夏休み・冬休みは「心身の回復を図る目的」で、繁忙期に限定せず働いていた原告らにも当てはまるとした。

佐賀の裁判は確定した一方、東京・大阪の裁判は各手当や休暇を与えなかったことに対する損害賠償の額を計算させるため、両高裁に審理を差し戻した。

(2)労働契約法20条を最大限狭く解釈、賃金は丸子警報器判決水準を下回る

最高裁は、基本給、一時金(賞与)、退職金などの基本的賃金に関しては、非正規労働者に全く支払われないケースでも、それでよしとした。判決は「両者(正規と非正規)の間の労働条件の相違が(中略)同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも、その判断に当たっては、他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである」と述べ、言い訳がましく、これは個別事案判断であり、不合理となる場合もあるとは言っているが、結論は完全に正社員と同一条件でなければ非正規社員への支給をしないということになった。

これも雇用共同アクションのまとめによれば、最高裁の判断は、①「正社員としての人材確保や定着を図る目的」という使用者の言い分(つまりコース別人事管理であればよいということ)をそのまま採用し、②「職務内容の一定の違い」を強調して、非正規労働者の職務内容を評価せず、③非正規労働者と異動の範囲が同じ正社員が存在していても、「組織再編の影響」などとして差別検証の事例とせず(最近の「同一労働同一賃金ガイドライン」にそって、比較対象を限定した高裁の前進面を取り消し)、④「正社員登用制度」があることを、「その他の事情」として重視する、というものだった。これでは、使用者の差別肯定の言い分がそのまま認められてしまう。

この結果、労働契約法20条成立以来、少しずつにせよ勝ち取られてきた非正規格差の是正は、一挙に後戻りさせられるところとなった。

とりわけ、この最高裁判決では、画期的とされた丸子警報器判決(1996年。賃金差別を放置したまま長期間雇用を継続した場合、労基法第3条(均等待遇)4条(男女同一賃金)に反し、公序良俗違反になるとした)の「同一労働であるのでパートタイマーにも正社員の8割までの賃金支給を認める」とのレベルから、大きく後退した。25年の逆戻りである。

冷静に考えると、この最高裁判断は、その後の運動の前進を押し戻し、労働契約法20条ができたときの厚労省の通達(2012年の基発0810第2号)の水準を維持したということであろう。

その通達では、手当や福利厚生に関しては不合理な場合の例示をしていたが、賃金に関しては「業務の内容及び責任の程度」、「転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲」を考慮すれば、差があってもよいという方向を示していたからだ。今回の最高裁判決は、その基準に忠実に従い、「手当」のみ認め、賃金に関しては不合理性を極めて狭く判断している。

通達の示していた判断基準は、A.業務内容とその責任の程度、B.職務の内容と配置の変更の範囲、C.その他の事情、の3つである。繰り返しになるが、この基準で最高裁判決を整理すると次のとおりだ

大阪医科大事件では、賞与は「正職員としての職務を遂行できる人材を確保し、定着を図る目的で支給している」として、いきなりC に該当する「目的」を示す。その上でAについては「一定の相違がある(正規職員は業務の難易度が高い)」、Bについては「相違がある(正規職員は人材育成や活用のため人事異動がある。アルバイトはない)」とし、Cとして「アルバイトにも正社員への登用制度がある」ことを理由にして、賞与は支払わなくてよいとした。つまり「有為な人材の確保論」によって、AとBの内容の違いを考慮して、不合理とはいえない、とした。高裁では特にCを考慮せず、「就労そのものに対する対価」として、正社員の60%の賞与を認めていたのであった。

メトロコマース事件でも、退職金は「継続的に就労することが期待される正社員に対し支給するもの」と定義してCを組み立て、Aについては「一定の相違がある(正社員は他の仕事もすることがあるが、契約社員は売店業務のみにつく)」、Bについては「一定の相違がある(契約社員には配転がない)」、Cとして「正社員登用制度」をあげた。

要するに、運用の実態を無視して正社員登用制度が存在することのみを評価し、職務の内容等についてはわずかの違いを大きく評価し、正社員の「60%」とか「4分の1」を支給するという高裁判断を切り捨て、「ゼロ支給」の結論を押し付けたのであった。

なお、新しいパート・有期法の9条には、前記C「その他の事情」が条文にはない。これによって、格差を不合理として排除するための制限が減るので、格差廃止運動にとっては有利になると考えられることを、補足しておきたい。

(3)言葉だけの「同一労働同一賃金」―実態は「同一労働格差賃金」

以上のような判決が出たことに関して、私のように労働組合運動に関与していた者は、労働契約法20条を生かすためにこれまで労働組合はどんな闘いをしてきたかを問われるのだと思う。

私たちも20条ができたとき、「まずは手当や福利厚生など、できるところから格差是正を進めよう」と言ってはいたが、実際何を検討し、どんな運動をしようとしたか、検証する必要はないか。実際には労働運動全体が、労働契約法20条を足掛かりにして、非正規労働者の格差是正には取り組み得なかったということだろう。

その上で、来春闘で「同一労働同一賃金」がテーマになることは間違いない。社会的にも話題になり、非正規労働者も自分の問題として捉えるような社会的環境ができている。改正有期・パート労働法の「同一労働同一賃金」と言われる部分が来年4月から中小企業でも適用されることもある。当面、「手当」や「福利厚生」はすべて平等に扱わせ、賃金面でも平等を要求していくことになる。

「同一労働同一賃金」は、言葉だけが独り歩きしている。政府は「正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです」と、「同一労働同一賃金ガイドライン」を定めている。しかし、非正規労働者が置かれている実態は、最高裁判決に見る通り、手当や福利厚生以外の面では「同一労働格差賃金」を認めるものである。

「政府のウソ」に惑わされず、実際に「同一労働同一賃金」を実現するには、労働組合運動を強める以外に方法はないのだろうが、とりわけ賃金の実態は、格差の拡大へと進んでいるようである。そのことについて、次に述べたい。

3.テレワークと対極の「エッセンシャルワーカー」は低賃金の非正規労働者が多数

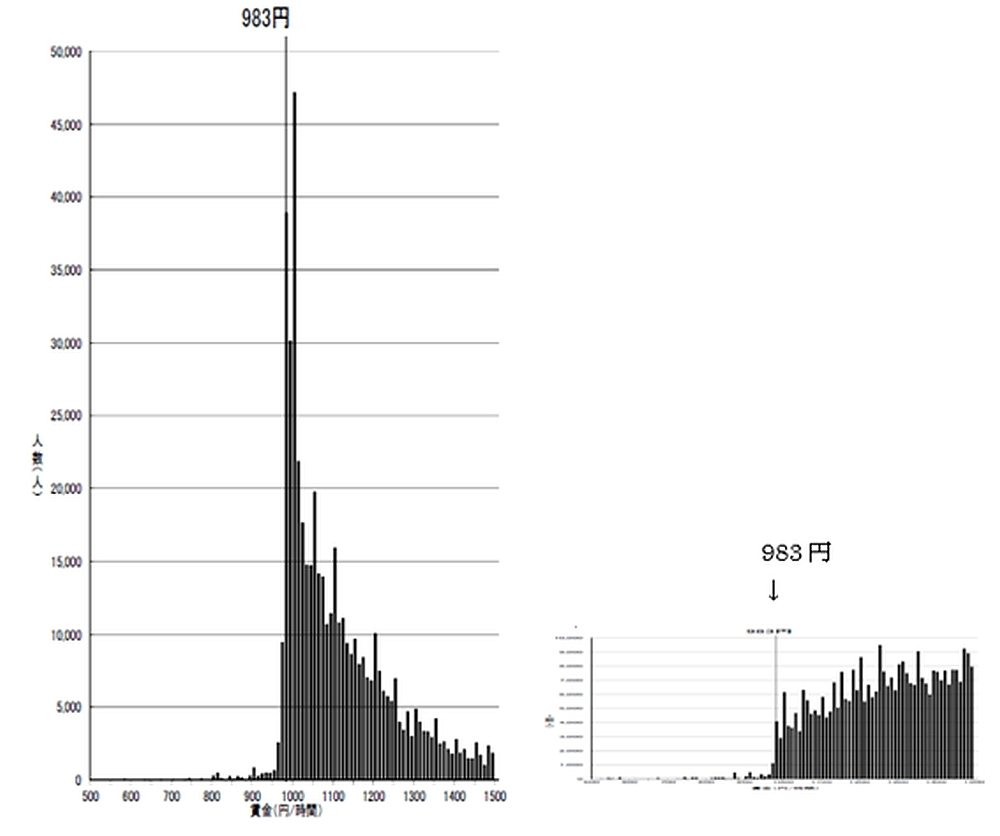

私は、本誌前号で、「コロナ禍、危機的状況に置かれる日本の労働者」を寄稿し、最低賃金に張りついた低賃金労働者が多いことを指摘して、最低賃金引上げこそが非正規格差解消につながると述べた。〔図1〕はその時と全く同じ厚労省の最低賃金資料から作成したものだ(厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査特別集計」により厚生労働省がまとめ、「グラフ内記載の額は2018年度最低賃金額である。また、500円未満及び1500円以上の賃金分布はグラフ上省略している」と注記されている。)。

(1)賃金で見ると非正規と正規は別々の集団

今回は、元のグラフを、縦軸を同じスケールにして並べている(一般労働者は縦を数値に合わせて縮めたため、見にくくなっている。元のデータは縦軸の目盛りの大きさが違うので、実数をイメージできない)。典型例として神奈川県を取り上げたが、同じ作業をすれば全国各都道府県を皆整理できる。傾向的にはどこも変わらない。右側が「一般労働者」、左が「短時間労働者」だ。少し乱暴だが、一般労働者を正規労働者、短時間労働者を非正規労働者と見ても大きな間違いはない。

時給の賃金分布を10円刻みで分け、労働者の実数を棒グラフにしている。要するにこの黒い棒の部分の面積が、該当する労働者の数を表す。縦軸の大きさをそろえたので、正規と非正規労働者の数を目で見て比較できる。正規(一般)労働者の上端の横線は、10000人である。時給1500円までの低賃金部分だけだが、一般労働者がこれ以上の高賃金部分(このグラフの右側)で多数記録されていることはない。

983円がこの時(2年前)の最低賃金で、大きな問題は、前号で指摘したように、非正規労働者の賃金がそれに張りついているということだ。合わせて、時給1500円未満という低賃金労働者が(正規も含めて)大量にいることも大問題だろう。

さらに別の問題として、この賃金分布を見ると、正規と非正規の二つのグループは、明らかに別の集団で、非正規の賃金は低いところに集中しており、つまり労働者の二極化がはっきり見える。かつその総数をみると(黒い部分の面積を比較)、低賃金の非正規労働者が全体の少なくとも3分の1を越えていることも見える。繰り返すが、問題のポイントは、非正規労働者と正規労働者は、賃金に関する限り完全に別々の集団を作っているということだ。

それを克服するには、最低賃金に張りついた低賃金労働者が多いということだから、最低賃金を引き上げることが最も近い道だと、誰にも理解されるだろう。

今「エッセンシャルワーカー」などと呼ばれ、テレワークができないことはもちろん、低賃金で無理をしても働かざるを得ない労働者がたくさんいる。それが一つの層をなしている。そのことが、最低賃金の資料からも明らかになるのである。

〔図1〕神奈川県の短時間労働者と一般労働者の時給の分布

(2)アメリカの所得格差――極端な「二極化」

今般の大統領選挙に見る通り、アメリカにおいてはこの二極化(分断)が、政治にまで及んでいる。それはコロナに関係なく、ITやAIが広がると必然的に起こる現象だともされている。

『なぜ中間層は没落したのか』(ピーター・テミン、慶応義塾大学出版会、2020年6月)によると、こうしたアメリカの「所得の二極化」は、70年ころから始まっているという。その中身は「中間層の没落」だ。以下、同書に基づき説明する。

アメリカの家計総所得に占める各層の割合は、1970年には所得上位層が全体の29%を得ており、中間層が62%、下位層が10%だったが、2014年には上位層が49%、中間層が43%、下位層が9%となった。下位層はほとんど動いていないが、中間層の総所得が大きく減り、それがすべて金持ち(上位層、全体の人口の20%)のところに行ったということだ。これによって一部の富裕層に所得が集中し、中間層が低賃金労働者になったと言われる。

ピーター・テミンはこの状態を「二重経済」と呼び、一部の人々の「FTE(金融・技術・電子工学)部門」と多数の「低賃金部門」に、社会が分断されていると主張する。所得のシェア状況では、アメリカの所得上位1%の人々は1985年ごろまで8%余りを占めていたところ、その後拡大し、2014年では18%に達し、現在はさらに大きいと考えられている。

アメリカではこの所得格差が、人種問題や社会的差別などとも絡み、社会的分断を引き起こしている。統計によると、黒人の失業率は1930年ごろは白人と同率だったが、1965年には白人の2倍になったというし、黒人は全人口では15%を下回るが、囚人人口の40%を占めるという。

前回の大統領選挙でトランプ勝利を予測したフランスの歴史学者エマニュエル・トッドは、「より驚くべき事は、上層階級やメディアに現実が見えていなかったことだ」と述べている。過去15年間アメリカ国民の生活水準は低下し続け、有権者の多数を占める白人層の多くは自由貿易と移民流入が原因と考えていたのに、上流階級の人々は自由貿易により利益を享受して、物事は正常に動いていると信じていた。民主党のクリントンこそ上流階級の代表とみられ、勝ち組と称されたウォール街の支持も高かったが、トッドは「トランプは虐待されたプロレタリアに選ばれた」と言ったそうだ。日本も、階層流動性が低下し、金持ちと貧乏人がお互いの世界を知らない分断社会になっている。アメリカの後を追うのだろうか。

『純粋機械化経済』(井上智洋、日本経済出版社、2019年5月)によると、AIの進化などによっても、高所得の雇用機会は減る一方で、一部の人に所得が集中する傾向が加速されるという。AIは事務労働を減らすので、必然的に中間層が肉体労働などへ向かわざるを得ないということだ。こうした傾向については、『仕事の未来』(小林雅一、講談社現代新書、2020年4月)なども参照されたい。実態を詳しく説明する余裕はないが、こうした傾向は日本でも強まることはあっても弱まることはあるまい。

どのようにすればこの「所得格差」「社会の分断」を克服できるか。私たち労働組合運動に関わるものから見ると、この二極化・分断を克服すべく、低賃金層の賃上げをどうやって実現するか、が課題になる。そして、最低賃金を引き上げることと低賃金層の賃上げが同じ問題として浮上するのである。

(3)「同一労働同一賃金」の実現は最低賃金の引上げから

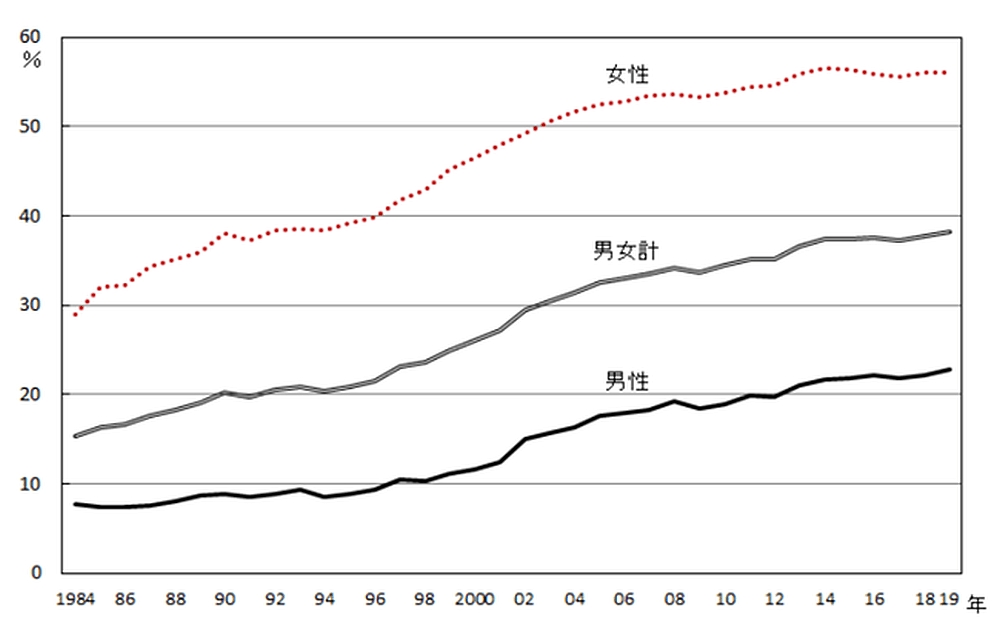

以下に、日本の雇用形態別の労働者の状態をいくつかのグラフを引用して示す(グラフはすべて労働政策研究・研修機構による)。これを見ると明らかなように、非正規労働者が大きく増えており、その人々に「同一労働同一賃金」を実現して、賃金を引き上げることこそが、日本の「分断」を克服する道である。「同一労働同一賃金」の本当の課題はここにある。

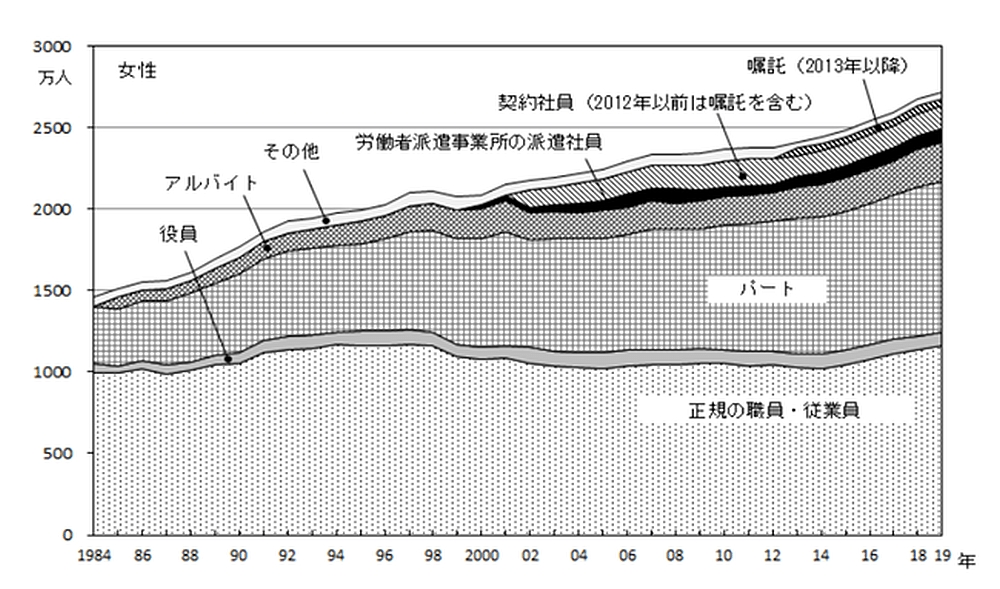

〔図2〕は全労働者に占める非正規労働者の割合である。男女計で40%近くが非正規労働者である。〔図1〕で非正規労働者の数が多いことを確認したが、同様の事実が分かる。とりわけ、女性に非正規労働者が多いことは一目瞭然だ。政府の「女性活躍」は掛け声にもなっていない。その女性の雇用形態の変化を示したのが〔図3〕だ。派遣、契約社員、アルバイトなど、呼称にかかわらず非正規労働者である。ここでは、非正規労働者の問題が、とりわけ女性の働き方の問題に直結していることが分かる。

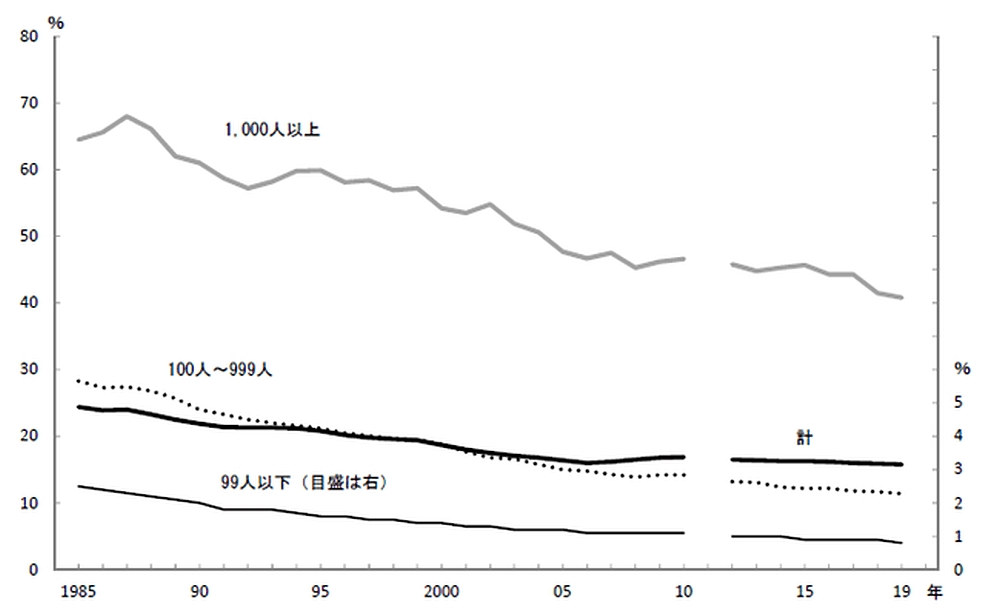

〔図4〕は労働組合組織率である。ずっと低下しているが、2019年、大企業では40.8%となっている。しかし、99人未満企業では最新の組織率は0.8%である(右目盛り)。この事態では「労働組合に加入して賃上げを勝ち取ろう」というだけでは、全く実情に追いつかないと思われる。最低賃金引上げに全力で取り組まねば、日本もアメリカ以上の分断国家になる。

〔図2〕雇用形態別雇用者数 非正規の職員・従業員割合 1984年~2019年

〔図3〕雇用形態別雇用者数 女性 1984年~2019年

〔図4〕企業規模別(民営企業)の推定組織率(単位労働組合) 1985年~2019年

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会副委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

特集・コロナ下 露呈する菅の強権政治

- コロナ後 世界経済と資本主義が大転換法政大学教授・水野 和夫

- 細部には悪魔も潜んでいる神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- バイデン大接戦制し、米民主主義の危機救う国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 次世代のパワーによる立憲民主の可能性立憲民主党衆議院議員・党政調会長・泉 健太

- 労働者の支持するグローバリゼーションと自律の時代に向けて(下)同志社大学経済学部教授・小野塚 佳光

- ネットゼロへの世界の潮流と日本の課題京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー・松下 和夫

- 労働運動は生き残れるか―イギリスにみる東京大学名誉教授・田端 博邦

- 言葉だけの「同一労働同一賃金」はいらない東京統一管理職ユニオン執行委員長・大野 隆

- 新型コロナに苦しむEU議長国ドイツの現況在ベルリン・福澤 啓臣

- 昭和の保守派知識人・村松剛と現在の位相関東学院大学客員研究員・神谷 光信

- 近代を問う!排除されて来たケア労働元大阪市立大学特任准教授・水野 博達

- 現代の理論が声明を発表

姑息極まる菅政権を糾弾する現代の理論編集委員会