特集● 新自由主義からの訣別を

トランプ政権の「米国第一」と国際関係

米中対立の深化と負の遺産を中心にして

国士舘大学客員教授 平川 均

はじめに

1.トランプ大統領の貿易政策と「米国第一」

(1)1962年通商拡大法第232条と「米国第一」 (2)1974年通商法第301条と中国

2.トランプの「ディール」と米中貿易戦争

(1)トランプの「ディール」 (2)中国の対米交渉と基本原則

3.新型コロナ感染症と米中対立の深化

(1)貿易から外交に広がる米中対立 (2)中国の外交政策の転換

(3)アジア太平洋の生産ネットワークの分断と再編

終わりに――トランプ「ディール」の到達点と課題

はじめに

トランプ大統領の4年間が過ぎた。だが、トランプの時代が終わったからと言って、分断された米国の民主主義が危機を脱したわけではない。彼の政治は、米国社会の格差と分断を深め、「フェイク・ニュース」を通じて大統領選それ自体に不信の眼を植えつけた。反知性の流れが強まった。ジョー・バイデン新大統領に、その危機は引き継がれる。彼がトランプ政治によって増幅された分断をどう乗り越えるか、自ずと関心はそちらに向かう。民主主義の考察にも関心が向かうだろう。

だが、国際社会にも大きな課題が残された。トランプが仕掛けた米中貿易戦争は、結局、両国間の政治と社会に不信感と対立を深めるだけに終わったようにみえる。コロナ感染症はそれを一層深めた。その課題が新大統領だけでなく、国際社会にも引き継がれた。

本稿では、トランプ大統領時代の対外関係に関心を向ける。トランプ外交としての「貿易戦争」と彼が掲げたスローガンの「米国第一」に注目することで、その特質と彼が導いた国際関係、特に対中関係に与えた影響とその帰結について考察する。

まず、トランプ前大統領の米国通商拡大法第232条と同通商法第301条に基づく輸入品への追加関税を扱う。次いで、トランプの「ディール」を追うことで、その特徴的な構造と結果を明らかにする。続いて、新型コロナ感染症危機と米中対立の深化を確認し、最後に、トランプの「ディール」外交がバイデン新大統領だけでなく、国際社会に残した負の遺産を考える。

1.トランプ大統領の貿易政策と「米国第一」

2016年の米大統領選で勝利したドナルド・トランプ候補のスローガンは「米国第一」、「米国を再び偉大にする」であった。彼の勝利は大方の予想を覆すものであり、米国の既存の政治と経済を180度変えた。トランプ前大統領(以後、大統領と表記する)が統治した4年間は、第2次世界大戦後の米国が築いてきた国際秩序と、20世紀末以降、露骨に推し進めてきた経済のグローバル化を全面否定する政策であった。

(1)1962年通商拡大法第232条と「米国第一」

中国製品に高関税を課して雇用を取り戻す、メキシコ国境に壁を建設して不法移民に奪われた雇用を取り戻す、偉大な米国を取り戻す、こうしたトランプの主張は、米国の没落した白人層、中間層の人々の心を掴んだ。トランプ大統領が執務を最初にTPP12(環太平洋経済連携協定)離脱の大統領令から始めたのは、当然であった。だが、彼が7000万を超える人々の支持を今でも集めているとはいえ、米国社会の分断を深めただけに終わった。彼は格差を広げ、多くの人々に大統領選の結果を理性的に受け入れることさえできなくさせた。文字通り民主主義の危機である。コロナ感染症危機がそれを一層広げた。反知性の流れが、トランプの「フェイク」を通じて一層強まった。

対外経済政策に目を転じれば、ここでもトランプによる一方的要求が次々に突き付けられた。彼はまず2017年4月米国の安全保障を理由に、商務省に1962年通商拡大法第232条による鉄鋼とアルミニュームの調査を、同8月には中国に特定して知的所有権、イノベーション、技術開発での差別や侵害を理由に、米通商代表部(USTR)に1974年通商法第301条に基づく調査を命じた。調査報告書はそれぞれ翌18年1月と3月に提出された。

トランプ大統領は2018年3月1日、第232条に基づく鉄鋼25%とアルミ10%の関税引き上げを発表した。発動は同月23日であった。それは明らかに世界貿易機関(WTO) ルールに違反している。同製品のすべての輸入国に対する一方的な措置の発表であり、米国政府として36年振りに振りかざした政策であった。米国の同盟国を含む多数の国が、一斉に「対抗措置」を表明した。WTOは、報復の連鎖を懸念した(WTO 2018)。

追加関税の発動では、カナダとメキシコ、EU、韓国ほか7カ国1地域に対して関税引き上げが一時的猶予となった。だがそれは、カナダとメキシコには同年1月から始まっていた北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉の圧力カードとなった。NAFTAは同年11月にUSMCA条約に変わった。EUに対しては市場開放、軍事負担増加へのカードとなった。韓国は同月中に、対米鉄鋼輸出の数量制限の設定と米韓FTAの見直しを受入れさせられた(日経2018.3.7;同2018.3.27ほか)。なお、通商問題は従来、議会が権限を握っていた。大統領はそれを安全保障問題とすることで権限を奪った。議会、共和党内からも批判があがった。業界も反対意見が表明された。

非同盟国は、交渉の余地は殆どなかった。そもそも通商拡大法第232条の適用は、中国の鉄鋼過剰供給が念頭にあった。そのため、中国は米商務省の報告書に反論し、対抗措置を採ると表明していた(毎日2018.2.17)。3月1日のトランプ大統領の発表には中国はすぐさま、その措置がWTO規定の違反であると反応し、報復措置を採る立場を表明した(日経2018.3.2;同3.3;同3.9)。同月23日、米国は400億ドルの中国製鉄鋼・アルミ輸入へ追加関税を課し、中国国務院は4月1日に対抗措置を発表し、翌2日から米国産豚肉、ワインなど30億ドル分、128品目に最大25%の追加関税を課した(日経2018.4.2夕刊; ブルームバーグニュース2020.9.16)。

本条項を用いた追加関税は、その後もトランプ大統領により使われた。同年8月10日付の大統領令は、トルコ製輸入鉄鋼への追加関税を25%から50%へ引上げるものであった。もっとも、その措置は同年11月、米国国際貿易裁判所(CIT)により第232条規定の違反との判定を受け失効した。この判定は、トランプ大統領が採ろうとしたEUや日本からの自動車・同部品の輸入規制を目的とする大統領令の発動を断念させたとされている(ロイター2019.11.2;滝井2019)。2020年5月には、同法第232条に基づく変圧器用部材、移動式クレーンの輸入規制に向けた調査を商務省が開始している。カナダ、メキシコ、ドイツ、日本などからの輸入が対象とされていた(JETROビジネス短信2020.5.8)。

(2)1974年通商法第301条と中国

トランプ大統領の「米国第1」がWTOルールを否定し、一方的な制裁措置であることは明らかである。同様に、1974年通商法第301条による制裁関税が、中国に特定される措置として、第232条の発動日の前日、18年3月22日に発表された。中国は翌4月2日に、「同じ規模と強度の対抗措置」を採るとの発表で応じた(Bloomberg News: Apr.3, 2018)。

ところで、USTRの報告書は、中国の先端技術の開発方法に焦点を当て、同国による米国企業への技術移転の強要、知的財産の侵害、産業政策、サイバー攻撃などを公式に認定している。ただ、こうした認識は米国の対中認識の追認とも言える。ハーバード大学のグレアム・アリソンは彼の著書『米中戦争前夜』で次のように記している。

多くのアメリカ人は、中国経済など基本的には模倣と大量生産に過ぎない、と信じ込もうとしてきた。それは完全な間違いではない。知的所有権の窃盗は、中国の成長戦略の大きな位置を占めてきた。ある中国人の同僚によると、アメリカではR&Dと呼ばれるものが、中国ではRD&Tと理解されている。Tは盗み(theft)の意味だ(アリソン2017, 32)。

こうした認識が、米国で一気に確信的な常識となって行く。同18年4月、米下院科学小委員会は外国による米R&D盗取に関する公聴会を開き、共和・民主両党の指導的な委員が中国のスパイ行為への深刻な懸念を表明した。翌19年11月には上院の国土安全保障・政府問題委員会の常設調査小委員会が報告書を出して、米国の知的財産を守るための中国への「包括的戦略の展開」を勧告している。

2018年3月に始まる米中貿易戦争は、米国の膨大な対中赤字問題だけでなく、中国が違法、不公正な手段を通じて科学技術を手に入れ、米国の安全保障、技術覇権で脅威を与えているとの認識に昇華されるのである。同年10月には、ペンス副大統領がハドソン研究所で中国を全面的に非難する講演を行った。そこでは、内政干渉、知的財産の窃取、債務外交の展開など、様々な形で中国が米国の覇権へ挑戦しているとの認識が示されている。

ちなみに、そうした認識の背景には、西側先進諸国を含んで、とりわけ米国の政治の世界に高まる対中不信と脅威論があったと言えるだろう。米国からすれば、中国の動きがそれを確信させる。習近平政権は2013年から「一帯一路」構想によって国際影響力の強化を目指し、2015年には産業政策「中国製造2025」を打ち出し、17年には中国企業、個人に国家の情報提供義務を課す「国家情報法」を施行している。18年3月には憲法の国家主席の任期規定を撤廃した。

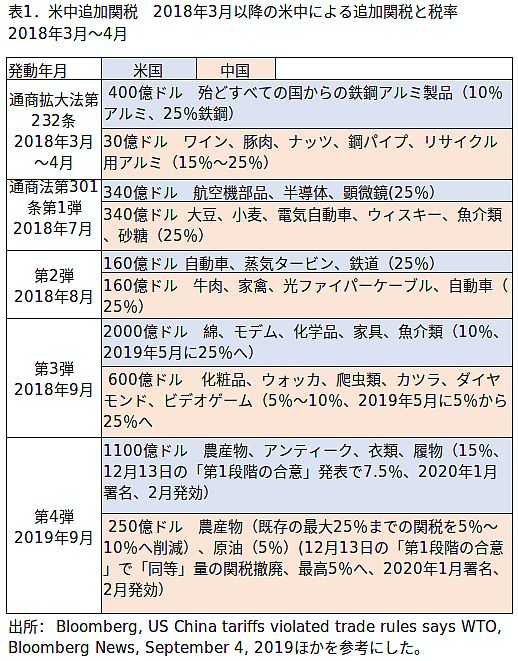

こうして、2018年7月に追加関税第1弾が発動され、それ以降19年12月の「第1段階の合意」の成立まで1年半にわたって追加関税の掛合いが続いた。表1は、米中の追加関税の発動の総括表である。トランプ政権の対中追加関税措置がエスカレートし、対抗手段としての中国の関税引上げ措置が確認できる。

2.トランプの「ディール」と米中貿易戦争

それにしてもなぜ、このように制裁と報復の連鎖が続いたのか。その背景にはもちろん、両国の固有の事情がある。まず、トランプ大統領が「ディール」と呼んだ特異の交渉方式がある。「ディール」からは、4つの特徴・要素と3つのアクターが識別できる。

(1)トランプの「ディール」

4つの特徴・要素とは、トランプ大統領の(1)独善に基づく一方的要求、(2)制裁のエスカレーション、(3)ルールの無視、(4)トップ交渉である。3つのアクターとは、(1)大統領自身、(2)政権内の対中強硬派、(3)議会である。

トランプの対中要求を確認すると、2018年3月時点でホワイトハウスは制裁規模を500億ドルと発表した。それをトランプは直ぐに600億ドルに引き上げた(日経2018.3.3)。対中赤字の削減要求も1000億ドルが、5月の交渉時には2000億ドルに倍増された(日経2020.5.5)。6月にはトランプ大統領は、中国が対抗措置を採れば追加関税規模を2000億ドル追加するとして、その検討をUSTRに指示している(日経2020.6.19)。それが第3弾の追加関税となった。9月には、中国が第3弾へ対抗措置を採るなら、残りの全輸入品にも25%の追加関税を課す発表をしている(日経2020.9.19夕刊)。これが第4弾につながる。

ただし、トランプ・習トップ交渉では何らかの「合意」が成立する。第1回目の貿易交渉は2018年5月、ムニューシン財務長官(当時)と劉鶴副首相が代表となってなされ、「一時留保」が成立した。中国は農産品とエネルギーの「意義ある輸入増加」を約束した(CNN 2018.5.21)。

ところが、大統領は合意を一方的に破棄し、制裁関税に動いた。驚くことに、その2週間前には、習主席から直接に要請があったとして、商務省が1か月前にZTEに対して課していた取引禁止の制裁措置を解除するように、との指示を同省に出している。ZTEは同年7月に10億ドルの罰金を支払い、経営陣の刷新などを約束して、制裁を解除された。なお、商務省の措置は、米国の対イランと北朝鮮制裁に違反したことが理由であった。

第2回目と3回目の「ディール」は、2018年12月のG20サミットと19年6月のG20 サミット時の首脳会談でなされた。いずれも「休戦」が成立した。前者では、中国が輸入増に加えて産業政策でも一定の制約を受入れことを条件に成立した。第3回目では、トランプ大統領が、中国の先端通信企業ファーウェイへの制裁解除を約束している。第4回目が「第1段階の合意」である。

トランプの首脳交渉での何らかの「休戦」または「合意」は、常に彼の大統領再選に向けた得点稼ぎが指摘されている。第3回目の「ディール」は大阪でなされたが、その翌日、大統領は韓国・北朝鮮の南北非武装地帯板門店でトランプ・金正恩首脳会談を実現した。トランプ大統領のその見返りが、ファーウェイへの制裁解除の受入れだったと言えるだろう。

大統領の「ディール」で注目されるのは、政権内の対中強硬派や議会が重視する米国の安全保障や先端技術の覇権に関わる対中要求が、脇に置かれていることである。実際、上述のファーウィエの制裁解除は、実質的に政権内のサボタージュにあった。クドロー米国家経済会議(NEC)委員長は、ファーウェイには汎用品のみ輸出を認めるが、同社を禁輸対象リストに残すと発表し(日経2019.7.1)、ナバロ米大統領補佐官も同社の半導体10億ドルの輸出を認めると発表した。ファーウェイの年販売額は1080億ドルで(日経2019.7.3)、これでは大統領の約束は履行できない。

ところが、トランプ大統領は自らの約束の不履行にも拘らず、今度は政権内強硬派や議会の主張を自らの要求として中国に突き付けた。その結果が4回目の「第1段階の合意」となる。合意の最大眼目は、米国からのモノとサービスの輸入を2年間で2000億ドル増加させるというものである。その他、中国が、知的財産権の保護、米国企業への技術移転の強要の禁止、金融サービス市場の開放、人民元誘導安の自粛など、米国にこれまで示してきた措置の追認である。合意によって第4弾の追加関税率は米国が15%から7.5%へ、中国が最大10%を5%へ引下げることになった(ブルームバーグニュース2020.1.16; 日経2020.1.16)。次期大統領選を控えたトランプによる、貿易戦争の取敢えずの手打ちであった。

(2)中国の対米交渉と基本原則

トランプ政権は、中国の体制問題とも関わる「中国製造2025」など科学技術政策、産業政策を放棄させられなかった。振り返ってみると、貿易戦争の前半、中国政府はトランプの「ディール」の対処に自信を持っていた。18年4月、ボアオ・アジアフォーラムの開会式の基調講演で習近平国家主席は、自由貿易を守る立場を強調し、金融サービス市場の開放、外資参入規制の緩和、国際貿易ルールに沿う改革、知的財産権の強化、積極的な輸入の拡大などを発表している(人民網日本語版2018.4.10)。

習報告を伝える日経新聞の記事は、キャプションに「自由貿易の『守護者』演出 国際社会の共感意識か」と付けた(日経2018.4.11)。実際、中国は同月中に、金融自由化を2カ月後の6月末開始、自動車外資規制の2022年撤廃など、次々と開放政策などを発表した。

貿易交渉に当たっての中国の基本方針は、2019年初めに示された対米貿易赤字6年間で0の提案に見られるように、一方での対米貿易赤字問題への協力と、他方で産業政策など技術開発、先端産業育成政策の放棄の断固とした拒否であった。また、対外交渉、合意での「対等」の立場の保持である。ちなみに、そこには中国の歴史的な半植民地化の教訓と、文化面での面子の存在を感じる。トランプ「ディール」は対中外交の基本が抜けている。

結局、中国はトランプとの「ディール」を通じて、米国との長期の覇権争いの覚悟を固めていった。それが2019年5月、第3回目の「ディール」の前にアメリカに一方的に送られた交渉合意の見直し案である。それは「知的財産・企業秘密の保護、競争政策、金融サービス市場へのアクセス、為替操作の各分野で問題解決に向けた法律改正の約束が反故」とするものであった(ロイター 2019.5.9; 日経2019.5.16)。同月中に、習は劉副首相と江西省のレアアース工場と長征記念館を訪問し、対米長期戦の決意を見せたのである。米中貿易交渉は、実質的に振出しに戻った。

第3回目以降の「ディール」は、トランプ側の事情が主となって成立したと言えるだろう。トランプ政権内の対中強硬派と議会の対中強硬論が強まるが、トランプ大統領としては、大統領再選対策を無視し得なくなる。それが、「第1段階の合意」となった。中国は、米中貿易戦争に取り敢えずの「休戦」を獲得したのである。しかし、2020年早々に始まる新型コロナ感染症のパンデミックによって、対立は再び深まることになった。

3.新型コロナ感染症と米中対立の深化

「第1段階の合意」が何とか成立した矢先に、コロナ感染症が中国で集団発生した。2019年末、中国の武漢市で集団発生した新型コロナ感染症は、翌20年1月には武漢市から一気に世界に広がり始めた。それから1年、2021年1月27日現在、世界感染者数は1億人超、その25%、2500万人(死者数42万人超)を米国が占める。

(1)貿易から外交に広がる米中対立

WHOは、コロナ感染症の緊急事態宣言を同年1月30日に出す。米国はその翌日に中国からの入国禁止、2月2日には中国への渡航禁止の措置を採る。中国は、それを過剰反応として撤回を求めている。ところが、中国は1月23日には武漢を都市封鎖し、春節明けの27日に休暇の延長、企業操業の延期、海外団体旅行の禁止の措置を採っていた。2月末には、コロナ感染を抑え込んで企業の再開に動き始め、4月8日には武漢の都市封鎖を解除した。2月中旬には、コロナ危機の渦中のイタリアにマスク、医療機器、医療団を送り、習近平主席がコンテ首相に「健康シルクロード」を提案した。中国は3月1日~4月4日までに38億枚のマスクを輸出し、127カ国に医療物資を支援した(日経2020.4.18)。

対照的なのは、米国を含む西側先進諸国である。欧米では感染症が劇的に広がっていく。同時に、中国の感染症の初期対応で不信感を増していく。米紙WSJは2月3日に、中国が感染症を隠そうとしているとの批判的記事を載せた。中国政府は、その記事を人種差別的だと謝罪を求め、それが拒否されると記者証をはく奪した。トランプ政権も、同様に米国での中国メディアの規制を強めた。ところが、WSJの記事の4日後の2月7日、眼科医の李文亮医師がコロナ感染で亡くなった。彼はコロナ感染症の危険性を同僚の医師に伝えた人物の1人で、それが虚偽の噂を広め「社会の秩序を乱す」として1月初めに武漢市当局から警告を受けていた(BBCニュース・ジャパン2020.2.4; 日経電子版2020.2.7)。

トランプ大統領はこうした中国政府の初期対応を隠蔽体質と批判し、また世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長が中国のコロナ措置を褒めたことを受けて、中国寄りであると批判を強めた。3月には大統領はコロナウイルスを「中国ウイルス」と呼び始める。米国のコロナ感染爆発の責任が、中国に向けられるのである。米国は同年7月にWHOを脱退した。

科学技術が世界の競争の核心的領域と信じられるようになる中で、次世代通信5Gで先頭を切るファーウェイへの米国の圧力は急激に強まっていく。既に2018年12月の孟晩舟副会長のカナダでの逮捕が起っていた。トランプ政権は19年5月には同社をエンティリティリストに載せ事実上の禁輸措置をとり、翌20年5月にはさらにそれを徹底して、第3国企業の取引へも規制に網を広げた。同年9月発動となった。

同じ18年5月は「外国投資リスク審査近代化法」に署名して、中国企業の対米投資規制に乗り出している。20年5月には米連邦職員年金基金の中国株投資も断念させた。中国の人権侵害と安全保障上のリスクがその根拠とされた。6月には、グーグルほかが建設していたロサンゼルスと香港を結ぶ予定の光海底ケーブルが、香港からフィリピンと台湾に変更された。中国に情報が渡るリスクが変更の理由である。

中国に対するトランプ政権の不信は、2020年7月1日の香港国家安全維持法の施行で劇的に高まった。この措置は、先進国にも衝撃を与えた。香港の自治を事実上否定する同法の施行を国際公約「一国二制度」の否定として、米国は次々と対中圧力を加えていく。ポンペオ国務長官は同月23日にニクソン大統領記念図書館で講演して、今までの対中政策が誤りであったと断定し、中国共産党との対決と西側諸国への「民主主義の新たな同盟」を訴えた。同日、スパイ活動と知的財産窃盗の拠点だとしてヒューストンの中国領事館の閉鎖を命じ、米上院も2021年度国防権限法を可決した。翌日には中国も、四川省成都の米総領事館の閉鎖を発表し対抗措置を採った。8月には、動画アプリTikTokが米国の安全保障上のリスクを理由に、米国からの排除に動いた。9月には、人民解放軍との関連があるとして1000名以上の在米中国人研究者、留学生がビザを取り消された(CNN2020.9.10) 。

トランプ大統領は同年11月の大統領選とも関わって、対中脅威論と対中制裁論を一層高めていく。しかも、大統領選後も敗戦を認めず、対中強硬策はトランプ外交として2021年1月のバイデン大統領誕生まで続いた。20年12月には、新疆ウイグルでの人権侵害に関わる企業からの綿製品の輸入の禁止、南シナ海問題を理由に半導体の中国最大のEMS企業SMIC、ドローン製造企業DJIなど60の企業や中国人への輸出禁止措置を採った(日経2020.12.19; 同12.20)。

中国航空産業58社とロシア企業45社、合わせて103社を「軍事企業」としてこれらの企業への米国製部品の輸出を許可制にした(日経2020.12.23)。同月には下院が、民主・共和両党による全会一致で米株式市場上場法案を可決した。同法案は上院が同年5月に可決しており、「中国企業を上場廃止に追い込む」内容を含んでいる(日経夕刊2020.12.3)。

米中貿易戦争の当初からあった安全保障のリスク、知的財産の盗取、人権侵害などの対中認識は、米国で一般化し、対立は一層深まった。先端技術、先端産業での覇権争いは、経済の分断・デカプリングを推し進め、「新冷戦」の構造が創られつつある。

(2)中国の外交政策の転換

米中貿易戦争の当初、中国の対中政策はむしろ冷静だった。外交では国家の「対等」な関係をとりわけ重視する姿勢が窺われた。それがトランプの「ディール」をエスカレートさせた面がある。だが、トランプ大統領が自国の感染爆発の中で、中国の情報隠蔽体質を批判し、また「中国ウイルス」、「武漢ウイルス」などと広言したことは、中国の反発を強めた。

2020年3月に感染症の抑え込みに目途が立つと、中国は海外への積極的な医療物資の支援に乗り出し、同国の初期対応の誤りを中傷と捉えるようになる。世界でのマスクの不足状況の中でマスク他医療物資の対外供給と支援を強めた。それを西側諸国の多くは、「マスク外交」と冷ややかな眼で見る傾向があった。だがトランプ政権との対抗関係の中で、中国国営の新華社は3月4日に「世界は中国に感謝すべきだ」だとの論評を発表した。論評では感染症を抑えた「中国の制度の優位性」を主張する。

こうして主に米中間の認識における不幸なずれは、トランプ外交によって大きく広がり、中国外交に変化を引き起こしていた。いわゆる「戦狼」外交官の重用であり、「戦狼外交」の展開である。

「戦狼」は欧米メディアだけでなく、中国の国有メディアでも広く使われる。それは2015年に中国で大ヒットした、勇敢な主人公が中国の国益を守るため敵と戦うアクション映画の題名である。それが、相手国との争いも辞さず積極的に中国の立場を擁護する外交官や外交に使われるようになった。その評価は、中国と主に西側社会では全く逆である。米紙WSJは、鄧小平が唱えた「韜光養晦(「とうこうようかい」)」路線、すなわち、才能を隠して内に力を蓄えるとする路線からの脱却であるとして、その転換をツイッターにみて次のように書く。

(中国)外務省が昨年(2019)8月、ツイッターのヘビーユーザーで、在パキスタン中国大使館に勤務していた趙立堅氏を報道官の一人に昇進させて以降、それは特に顕著になっている。趙氏は最近、新型コロナの発生源をめぐる米中の対立に油を注ぎ、60万人以上にフォロワーに対し、新型コロナが米軍によって中国に持ち込まれたという説を示した・・・。(ウォールストリート・ジャーナル2020.5.20)。

CNNも「戦狼外交」の提唱者が政府の全面的な支持を得ており、それは「中国が打ち出す対外政策の新機軸」だと報じた。同年5月王毅外相が記者会見で「中国は「意図的な侮辱」に反論していく」と表明して、戦狼外交官を支持したのである(CNN 2020.6.6)。

コロナウイルス発生源問題は米中間の対立点のひとつとなったが、オーストラリアが米国の主張に沿って「独立の調査」を求めると、それ以降中国は同国からの大麦、牛肉、綿花、ワイン、石炭など次々と関税引き上げた。輸入規制とウイルス問題とは無関係と中国政府は説明するが、一般的に報復措置と理解されている。11月末には趙外務省報道官はオーストラリア兵が子供の喉元にナイフを突きつける合成写真をツイッターで発表して、物議を醸した。アフガニスタン派遣のオーストラリア兵士の戦争犯罪を告発するものという(Record China 2020.12.6)。外交官によるこうした姿勢は、中国に批判的な発言や行動に対して友好国との間でも用いられるようになっている。

政策的にも強硬策が次々と採られるようになった。中国は同年5月以降、主要先進国からの批判の中で「香港国家安全維持法」の制定を進め、7月1日に施行した。その決定的に重要な理由を何に求めるかには、異論があり得る。だが、コロナ感染症を契機に貿易から政治体制、人権にまで広がって深まる対立は、中国指導部に米国、自由主義経済諸国に対する強い不信感と不満、反発を生み出す。中国の発展に伴い香港の相対的重要性が下がる中、民主化を進める香港の存在そのものに、強い心的抑圧を感じたのだろう。

それがコロナ感染症の抑え込みに成功することで、精神的な面でも経済力の自己認識の面でも米中間の関係を逆転させた。トランプの米国政治の混乱を前に、習近平体制は強い自己肯定の信念と政策的強硬姿勢に傾いた。特に注目したいのは、国家安全維持法で米国籍の民主活動家が指名手配されたことである。外国籍の海外居住者が中国の国内法によって処罰の対象になる。そうした法体系が香港独立運動への威嚇効果を狙ったものであっても、法体系の在り方として疑問が残る。

トランプの対中制裁を受ける中で、中国は貿易法においても同様の規定を設けるようになった。2020年8月には改訂「輸出禁止・輸出制限技術リスト」、9月には「信頼できないエンティティ・リスト制度」などを施行し、続いて12月1日、中国輸出管理法を施行した。同法には海外からの規制への「対抗」が明記されている(日経2020.12.17)。

本年(2021)1月には、中国企業の損害賠償権を認めた「外国の法律及び措置の不当な域外適用を阻止する規則」が施行された。それは外国、特に米国からの様々に課せられた法規制への明らかな「対抗」である。米国の規制に同調した企業への中国企業による賠償請求権が、認められている(日経2021.1.10; CISTEC事務局2021.1.12)。戦略的資源とされるレアアースの統制の強化も発表されている(日経2021.1.16)。

また、軍事面では、既に2010年代から南シナ海への海洋進出が問題になってきた。本年2月1日の中国海警法の施行は、尖閣列島問題も抱える日本への影響も大きく、危機意識を増している。海警報が国連海洋法条約に明確に反する法体系を持つ、との研究者の主張が新聞紙上に載った(日経2021.1.29)。「戦狼」外交は、筆者には中国外交にトランプの流儀が乗り移った印象を拭えない。

(3)アジア太平洋の生産ネットワークの分断と再編

米中貿易戦争は、企業の生産ネットワークに多大な影響を与えた。日本経済新聞社の2019年7月の集計では、貿易摩擦で世界の在中企業の50社以上が生産拠点を中国から本国または第3国に移管を実施または計画していた。その中には中国企業さえ含まれている。主な移管先はベトナム、タイ、日本、アメリカ、インド、台湾、メキシコなどである (日経2019.7.18)。

半導体受託で世界最大手の台湾のTSMC(台湾半導体電路製造)はトランプ政権のファーウェイ取引禁止を受けて、2020年5月にアリゾナ州での半導体工場の建設計画を公表した。7月にはファーウェイとの取引全面停止を決断した。当時、そのシェアは15%であった(日経XTECH 2020.5.18; 東洋経済Online 2020.7.22)、その取引が9月には完全に停止された。

JETROの日系企業アンケート調査(2019年8月~12月)では、生産地の移管の回答は米国、中国、カナダの順に多く。いずれの地域も中国の生産拠点を見直すとの回答が一番多かった。米国の調査では、中国からの調達の見直しが8割超と際立って多かった。中国からの移管先はベトナム(54.2%)、タイ(25.0%)、(日本25%)などである。米国での移管先は米国(27.5%)、日本(27.5%)、ベトナム(20%)などであった(JETROビジネス短信2020.2.7)。

もっとも、再編は中国からの全面移管でない。中国と企業の母国あるいは第3国、いずれかの二者択一でもない。Chinaプラスである。ICT関連企業、多国籍企業は、米中間のネットワークの切断を余儀なくされる。それは第3国企業をも含む。先端技術企業間では2つの経済へのデカプリングが強制される。しかし、先端技術企業や軍需関連企業は別として、多くの企業はネットワーク分断より再編の可能性が強い。しかも、それは感染症対策としても機能する。

終わりに――トランプ「ディール」の到達点と課題

2020年11月、バイデン候補が大統領選を制した。だが、敗戦を認めないトランプ大統領によって米国社会は2分化され、混沌の極みに陥った。同じ11月、アジアはで8年間の交渉を経て「地域的な包括的経済連携協定」(RCEP)が署名された。参加国はインドが断念したものの、中国、日本、韓国、ASEAN各国ほか15カ国、人口22.6億人、GDPで26兆3000億ドル、世界の約3割を占める世界最大の自由貿易地域が誕生した。

トランプ大統領が離脱したTPP12は、その後TPP11(CPTPP)となって18年12月に米国抜きで発効した。それに続いたのがRCEPである。彼が「米国第1」を力に任せて推し進め、アジア太平洋経済に混乱を持ち込む中で、アジアや環太平洋の国々が選択したのがTPP11でありRCEPであった。RCEPは、中国にとって機能面でトランプ政権の「デカプリング」対策にもなる。しかも、習近平国家主席はRCEP署名の5日後の11月20日、オンラインAPEC首脳会議でTPP参加を「積極的に検討」すると発言した。アジア太平洋の国際政治に大きな変化をもたらす可能性がある。

習近平国家主席は既に2013年秋以降、「一帯一路」構想をもって西と南に向かう経済インフラ建設の対外政策を推し進めてきた。「一帯一路」参加国の中には、そのため債務危機に陥ったとされる国もあり、「債務の罠」だとの批判もなされた。実際、コロナ感染症危機で債務問題に直面する国もある。そこから「一帯一路」の失敗を予言する者もいる。

だが、2021年1月には世界で感染者が1億を超え、米国はその4分の1を占める。しかも米国の新規感染者数は増加傾向にある。ワクチン接種では、米国社会の膨大な数の人々が「フェイク・ニュース」を信じている。感染症と経済支援のための財政的負担も史上空前の規模に達した。感染症対策としてのワクチンの確保では、トランプは「米国第1」対策を採った。各国に自国優先の傾向を強め、新興国・発展途上国は置き去りにされる危機感を強める。だが、中国は「一帯一路」参加国へのワクチンの供給を進めている。

IMFの直近(2021年1月)の世界経済見通しによれば、世界の2020年の年間経済成長率は米国がマイナス(▲)3.4%、ユーロ圏▲7.2%、日本▲5.1%、これに対して中国はプラス2.3%である。米中の経済規模の逆転はあり得ない、としばしば主張されてきた。だが、今では2020年代の逆転が、現実味をもって語られるようになった。

中国は、2020年5月に開催された中国共産党中央政治局常務委員会で、「双循環」論を初めて提起した。それは内需の拡大を基本として、国際的な経済循環を同時に推進する政策である。同年10月の共産党第19期中央委員会第5全体会議(五中全会)で、第15次5カ年計画の基本政策となった。先端産業、先端技術開発で産業構造の高度化を推し進める。その成果は「一帯一路」政策を通じて広げられるだろう。デジタル・シルクロードの推進である。

歴史の偶然が重なるが、本年(2021)は共産党100周年である。コロナ危機に打勝ち、米国を視野に収めるまでに発展したと、中国指導部は「偉大な中華民族」の復興に意気込む。その高揚感は中国の人々の間でもむしろ高まっているようにみえる。

実際、過去半世紀にわたる経済のグローバル化は、アジアに成長をもたらしてきた。その先頭に中国が就いて10年が経った。他方、米国の覇権の衰えは今や明らかである。米中間の覇権争いに中国が早晩直面することは不可避だったに違いない。振り返れば、1980年代に成長する日本が直面したと同様の局面である。もちろん、米中間の摩擦はそのレベルを大きく上回る。

しかし、トランプの粗野な「ディール」は、経済面でグローバルな生産のネットワークに切断と再編をもたらしたが、競合の在り方では理性を奪ったようにみえる。両国の政治と経済、社会に一層の不信感と脅威、敵対意識を植え付けただけに終わった。その負の遺産が、バイデン新大統領の肩にのしかかる。同様に、とりわけアジアの人々にのしかかる。20世紀の歴史を繰り返さないための努力と覚悟が、米中の当事国はもちろん国際社会に求められている。互いの不信感を取り除き信頼を築く努力が求められている。

・アリソン、グレアム(2017)『米中戦争前夜』ダイヤモンド社

・滝井光男(2019)「米国232条自動車輸入規制、実施不能」『世界経済評論IMPACT』No.1568 、12月9日

・WTO (2018) Azevêdo calls on members to avoid triggering an escalation in trade barriers-,

ひらかわ・ひとし

1948年愛知県生まれ。1980年明治大学大学院博士課程単位取得退学。1996年京都大学博士(経済学)。長崎県立大学などを経て2000年より名古屋大学大学院経済学研究科教授、13年名誉教授。同年より国士舘大学21世紀アジア学部教授を経て、19年より国士舘大学客員教授、19年〜20年中国・浙江越秀外国語学院東方言語学院特任教授。最近の著書に『一帯一路の政治経済学』(共編著)文真堂、2019年9月、Innovative ICT Industrial Architecture in East Asia, (Co-editor) Springer, 2017 などがある。

特集・新自由主義からの訣別を

- 新自由主義を終わらせる暮らしと経済研究室・山家 悠紀夫

- 野党ブロックの正統性と新自由主義からの転換北海学園大学教授・本田 宏

- 愚かさの複雑性についての考察神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 分権・生活保障と効果的なコロナ対策へ立憲民主党衆議院議員・新型コロナウイルス対策本部長・逢坂 誠二

- 混沌の共和党-トランプ派対主流派国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 歴史のなかの新自由主義市民セクター政策機構理事・宮崎 徹

- トランプ政権の「米国第一」と国際関係国士舘大学客員教授・平川 均

- コロナと悪戦苦闘するドイツの姿在ベルリン・福澤 啓臣

- 「広域行政一元化条例」は弥縫策、後がない大阪維新の悪あがき元大阪市立大学特任准教授・水野 博達

- 危機の時代に試される知性関東学院大学客員研究員・神谷 光信

- 「敵か味方か」の世界観が招く憂鬱なシナリオ龍谷大学教授・松尾 秀哉

- 温室効果ガスネットゼロ宣言の課題は何か京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー松下 和夫