特集● 新自由主義からの訣別を

「敵か味方か」の世界観が招く憂鬱なシナリオ

戦争への危機――クルト・ドゥブーフの提言から

龍谷大学教授 松尾 秀哉

2020年のパンデミック

パンデミックが止めたグローバル化

トライバル化とは

本書の特徴

(1) ジャーナリストの手法 (2) 比較歴史的手法

(3) トラウマからアンカリングへ

終わりに――本書の予期する未来と問題提起

2020年のパンデミック

厚生労働省のホームページを見ると、おおよそ1年前の2020年1月6日に「中華人民共和国湖北省武漢市における原因不明肺炎の発生について」という報道資料が第一報として掲載されていたことがわかる(厚労省ホームページ)。

その時は、厚労省の現在の対応状況として「日本では、これまで上記肺炎と関連する患者の発生の報告はありませんが、武漢市から帰国される方におかれましては、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、医療機関を受診していただきますよう、御協力をお願いします。なお、受診に当たっては、武漢市の滞在歴があることを申告願います」と記されている。まだ水際対策もなされていない状況だ。

しかし1月14日には武漢から帰国した方に初の国内症例が発見され、そのことが同月16日付で「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について(1例目)」として掲載されている。国内で新型コロナウイルスのことが報道され、議論されるようになったのは、1月20日に横浜港を出港したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号に罹患した患者が乗船していたことが明らかになってからだろう。

その後、ウイルスの伝染拡大を押さえるため、ネットやTVでは日々様々な専門家が登場しPCR検査の必要性やマスクの必要性が議論されるようになったが対策は後手になった。国内感染が広がり、3月13日には新型コロナウイルス対策の特別措置法が成立し、4月7日に緊急事態宣言が発出された。各都道府県知事が、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛を要請した。その間、大学も次々と構内立ち入り禁止となり、学修を止めてはならないと苦肉のオンラインによる授業が次々と導入された。

しかし初の国内症例が発見されてから1年後に、現在のように世界が、そして日本が、ここまで追いつめられていることを予測できた人はどれだけいたのだろう。いたとしても有効な手は誰も打てなかったのではないか。マスクの欠品、その効果、重症化の確率、予防や治療に効果のある市販薬をめぐってネット上は騒然となった。議論は今も続いている。

夏になれば終息するとの期待もむなしく、第2波が到来し、今第3波に私たちは直面している。2020年の12月31日に東京都の新規感染者数は1000名をはるかに上回り、最多数を更新した。政府、首長はただひたすら「静かな年末年始を」と訴えた。ついこの間まで11月以降の第3波の到来は「GO TO トラベル事業とは関係があるとはいえない」と言い続けて感染対策の徹底を前提とした経済の活性化を推し進めていた政府も、その後はGOTOはおろか年末年始の帰省による移動も控えるよう訴えた。

年が明けて早々待っていたのは、(執筆時点で)首都圏の知事による緊急事態宣言の発出要請と、それには慎重な政府というニュースである。ここまでのコロナをめぐる議論を大雑把に整理すると、経済か感染防止か、首長か政府か、オンラインか対面か……すべてが二項対立で把握されてきたと言えないだろうか。二項対立の世界に今私たちはいる。

パンデミックが止めたグローバル化

この一年、私たちは移動の自粛、夜の会食など「密」の回避を耳にタコができるほど言われ続けた。1989年、東西ドイツを分けていたベルリンの壁が人びとの力によって壊され、世界を東西冷戦が終結した世界が互いにオープンになり、自由な行き来を可能にする時代が到来した。いわゆるグローバル化の到来であった。しかしそれからおよそ30年を経て、国外への自由な往来はもちろん、国内の移動すら制限される時代が到来した。目に見えない壁ができあがって、グローバル化が止まる時代が来た。いや、「時代」となるかどうかはまだわからない。そうなるかどうかは、ワクチンの効果にも依存するだろう。しかし少なくとも、グローバル化はいったん大きく後退したと皆が実感している。

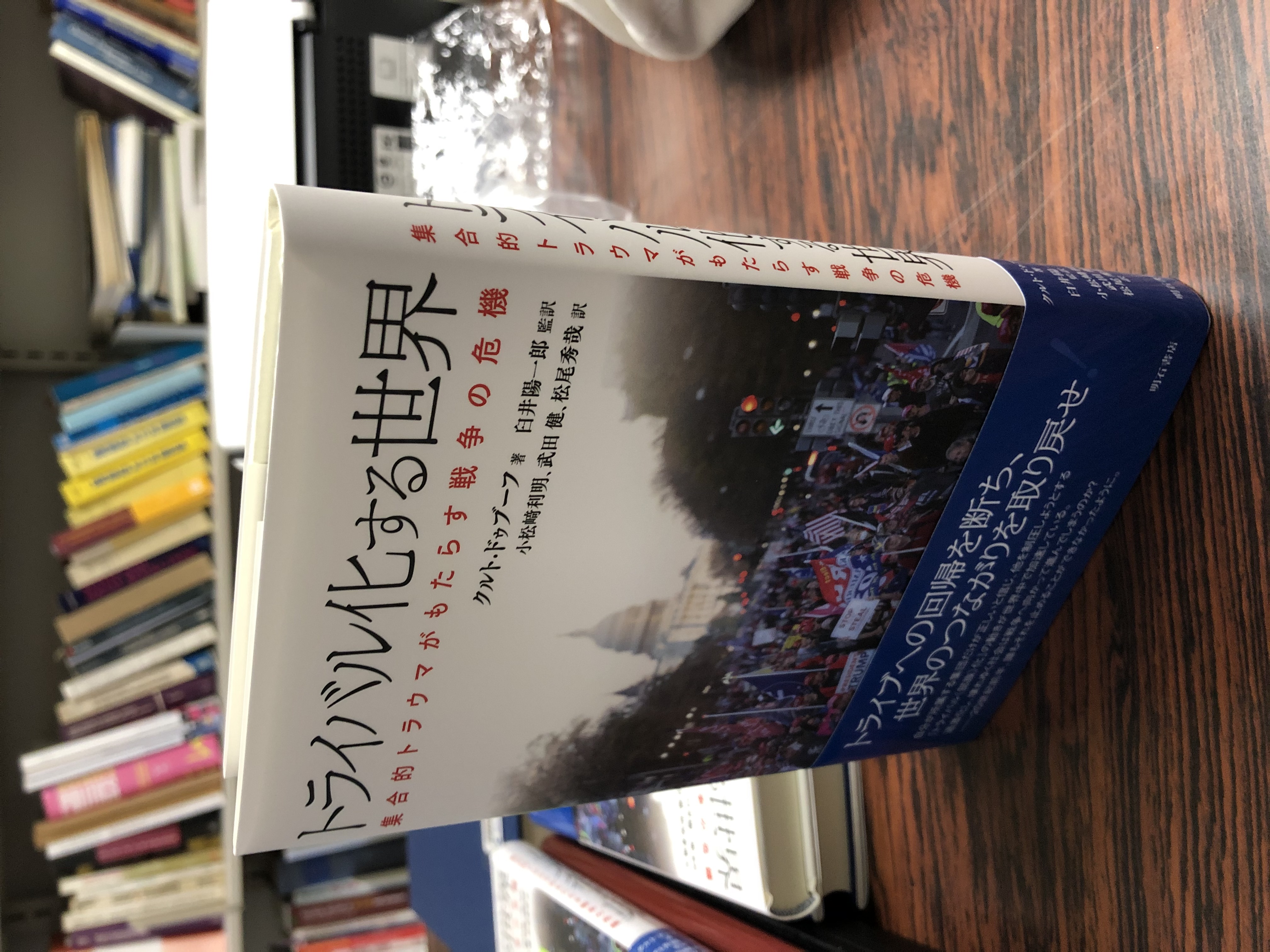

誠に偶然だが、筆者たちは2020年の12月に、グローバル化の逆行を論じた一冊の翻訳書を世に送り出すことができた。クルト・ドゥブーフ(Koert Debeuf)著、臼井陽一郎監訳、小松﨑利明、武田健、松尾秀哉訳『トライバル化する世界 集合的トラウマがもたらす戦争の危機』(明石書店)である。本稿は、この本を手元に置いてお読みいただければ、より言わんとするところが伝わるはずだ。

原書(Tribalization. Why war is coming ?)が刊行されたのは2018年で、世界はまだ2016年以降のトランプ・ショックや各国ポピュリズムの台頭、テロの脅威にさらされていた。本書はその脅威を念頭に書かれた本である。ただし著者ドゥブーフは、ちょうど新型コロナウイルスの第一波が少し落ち着きを見せつつあった時期に記した「日本語版への序文」において、パンデミックが、2016年以降の一連の脅威を強くする可能性があることも指摘している。

その後トランプは大統領選で敗けたが、しばしば言われるようにそれはアメリカ社会の「分断」が終わったことを意味していないだろう。ちょうどこれを書いているさなかに、一部のトランプ支持者が議会に乱入したニュースが流れてきた。詳しく記す余裕はないが、ニュースなどで乱入した面々の顔つきを見た。それがドゥブーフの指摘するいわゆるサザン・ロック奏者の風貌とそっくりなことに驚いた(なお私は38スペシャルなどアメリカのサザン・ロックの音楽のファンで、若いころコピーを演奏していたほどなので、そこにドゥブーフの指摘する政治的背景があるとは知らず、ひどく驚き、自らの無知を恥じた)。

アメリカの、そして世界の分断がなぜ起きているのか、それは世界をどこに導くのか。そのキーワードとして著者が用いるのが”tribalization”,「部族化」である。ただ本書では、監訳者を中心として、この語が複雑な意味を有するため、単に「部族化」と訳することに難があると考え、「トライバル化」という語を当てている。わかりにくい語だが、以下で解説するので、少しお付き合いいただきたい。本稿の趣旨は、本書の内容の紹介を通じて、現状の世界を評価するところにある。

トライバル化とは

本書が述べる「トライバル化」は、「グローバル化」の対概念である。ドゥブーフが述べる「グローバル化」は、冷戦後、新自由主義経済の地球規模的な拡大だけを意味しない。文化や教育、知識を含んだ世界的規模での相互交流、相互結合である。その意味でのグローバル化は、古代にまで遡る。ギリシャ、アレクサンドロス大王、そしてシルクロードが知識や技術、文化の交流に重要な役割を果たしてきた。こうした多層的な交流をグローバル化とする。

こうしたグローバル化は、しかし歴史的に何度か停滞する。現代もそうであり、すでに9・11同時多発テロ以来、特にアメリカにおいてグローバル化は停滞し、「トライバル化」がすでに始まっていた。

ここで「トライバル化」とは、たとえば、見知らぬ人たちに囲まれた都会での生活において、部族(トライブ)に立ち返る心理的プロセスだ。トライブとは家族であり、現代のグローバル化した社会において「見知らぬ顔に囲まれ、考え方も合わず、衝突が絶え間ない」状態におかれ、心に傷をうけたとき、安心を求めて立ち帰る、よく見知った世界、なじみの民族や宗教、イデオロギーをもとに作り上げられた家族のような集団のことだ。

そしてトライバル化とはその「よく見知った世界に帰る」ことである。例えば、ドゥブーフによれば、ドイツが第一次世界大戦で敗北したとき、ドイツ国民が立ち帰ったのは、神話の世界の最強のゲルマン神であった。それをよりどころに作り上げられた集団がここでいう「トライブ」である。

ただ故郷に帰るだけであれば何も問題はない。しかし都会での生活で傷つき、疲れ果てた人は排他的な性格を帯び、独善的になじみのトライブ以外のものを敵とみなし、トライブは権威主義的なものとなる。世界は「トライブか、そうでないか」、「白か黒か」という二項対立で見なされるようになる。二項対立になればなるほど、傷ついた人にとって、トライブこそが一層安心する居場所となる。ドゥブーフは指摘していないが、筆者は原著を読んでいるときかつてのオウム真理教のようなカルト集団のことが思い浮かんだ。

原著者ドゥブーフは、グローバル化と対比させ、2007-2008年以降台頭してきた、偏狭で独善的な正義を振りかざす近年の世界的な政治に顕著な潮流を「トライバル化」と呼ぶのである。これが、いわゆるポピュリズムや自国ファーストと飛ばれる現象をさすことは自明である。以下、さらに本書の特徴を整理しておきたい。

本書の特徴

(1) ジャーナリストの手法

著者クルト・ドゥブーフについて紹介しておこう。ベルギーの美しい都市ブリュージュで育ったドゥブーフは現在ベルギーの元首相のスピーチ・ライターや、欧州議会での中東視察などの仕事を歴任しつつ、中東シンクタンクのディレクター、そしてEUobserberという中道右派系のウェブ新聞の編集長である。その意味ではジャーナリストの手法といっていいだろう。いわば目で見て、耳で聞いて、足でかせぐ人だ。だから、本書の大半は、自身の体験や、人からの見聞にもとづいている。先行研究やその批判、方法論の提示など、学術論文的な作法はとっていない。だからこそ理論的説得力は欠いているが、逆に理論志向の研究書にはない、現場の説得力がある。

ある時にはドゥブーフはジョージアへ飛び、ロシアの侵攻の正統性を取材している。かと思えば2013年にはシリアへ行き、若い活動家たちと出会う。エジプトでは、カナディアン・スクールで教師をしていたドゥブーフの妻の経験も語られている。2014年にはドーハでウサーマ・ビン・ラーディンの息子、ウマールとも会ってインタビューしている。これに彼の家族の物語がところどころに加わって、「トライバル化」が語られる。

こうした取材と、そして彼の大量の読書で得た知見で本書はつづられており、だから本書は何かを分析しているというよりも、日記のような読み物である。丁寧な「読書案内」がドゥブーフの思想の根拠を示してくれる。そして、先のトライバル化が、単にアメリカやヨーロッパに限定されない、世界的な傾向だと、実体験をもって語ってくるのである。

(2) 比較歴史的手法

ここまで述べてきたように、ドゥブーフは、学問的な手続きを本書で採らず、自らが歩き取材するジャーナリストであるが、決して歴史をないがしろにしない。むしろ歴史を大切にして本書は論じられている。先に記したようにグローバル化は過去からあり、その停滞、途絶も過去にあった。それゆえトライバル化も現代特有の現象ではない。翻訳者らが著者を訪ねたときにドゥブーフが語っていたのは、「トライバル化」とは、近年の「ポピュリズム」、「原理主義」さらに「ナチズム」など過去から現在の類似した政治的概念を包括する傘のようなものだ、ということだ。繰り返される現象だからこそ、彼は「トライバル化」に注目するのである。

しかしここで疑問が提起される。ナチズムと現代のトランプ現象やヨーロッパのポピュリズム、さらにはイスラーム過激派などが、一連の「トライバル化」現象と同じものとして括れるのであれば、その共通点は何か。時代も国も宗教的背景も異なる現象に何が共通しているのだろうか。すなわち「トライバル化」の本質は何にあるのか。

(3) トラウマからアンカリングへ

著者ドゥブーフが着目するのは心理学の視点である。2015年から2016年にかけて西欧で多発したイスラム国(IS)に起因する自爆テロの研究において、テロリストの行動分析の方法としてジームクント・フロイトの心理学に着目するものは多いが、本書において何がトライバル化を引き起こすかという問いに対する彼の着眼点も、やはりエリック・エリクソン、フロイト、カール・ユングなどの心理学である。

ドゥブーフは心理学を専門としていないが、アメリカの精神科医との対話を導きとして人の心理に到達する。人は自らの人間関係の破綻、愛する者の死や突然の地位の喪失などアイデンティティの危機に直面すると、それをトラウマとして抱える。これで自信や自尊感情が損なわれ、無気力、抑うつ状態に陥る。多くの場合、社会的な成功を収めた人ほどこういう状態に陥る。

このトラウマはその人の基本的な価値観、拠って立つ地盤を消し去ってしまう(ように、その人には感じられる)。これまでの生きがいは意味のないものへと変わる。自分は今やもはや何者でもない。この状態に陥ったとき人が自己防衛のためにたどる経路として、ドゥブーフはエリクソンを引用して4つの経路を紹介する。その1つが「アンカリング(係留)」である。アンカリングとは、船がアンカー(錨)を下ろして停泊するように、自分を特定の対象に結びつけて係留してしまうことだ。つまり「何者でもない」自分を、何かにつなぎとめてアイデンティティを再び獲得し、新しく自己同一化しようとする心理的行動のことである。

アイデンティティを見失った人びとが求めるアンカーは、集団のなかで安心感を得られるものになる。それがしばしば宗教や偏狭な政治的イデオロギーなど、その人になじみのあるものだ。この、その人にとってわかりやすいアイデンティティへの回帰こそがトライブ化だというのだ。その人にとって、トライブの外部の世界は逆にわけのわからない混乱した世界である。こうして世界は「白か黒か」で二分される。

ドゥブーフは友人や彼自身の家族、そして多くの読書から得た知識によってナチズムやイスラーム過激派の首謀者などあらゆる例を挙げて、彼らが宗教や人種などに係留され、それ以外の世界を敵視し、攻撃的になる「トライバル化」の例を私たちにたたきつけてくる。さらに本来「個人」の臨床心理的な知見に基づく「アイデンティティの危機」から「トライバル化」へと進むロジックが、例えば第二次世界大戦前の「ドイツ国民」という「集団」に適応可能だろうかと考察を進めるのであるが、その点はぜひ本書を手に取り、考察いただきたい。

筆者(訳者の一人にすぎないが)もまた臨床心理学の専門家ではなく、同じアイデンティティの危機でも、なぜトライバル化に至る場合とそうではない場合があるのかなどまだまだ疑問点は多いのだが、それでもドゥブーフの取材と体験から得たトライバル化の議論を「学問的ではない」と一蹴する気にはならない。むしろ総合知をもって検証し、そして願わくはどこかで「アイデンティティの危機」から「トライバル化」に陥るサイクルを止める世界の到来を目指さねばならないと思う。

最後に本書の若干の課題と、このパンデミックのなかでの本書の意義について管見を記したい。

終わりに――本書の予期する未来と問題提起

以上のような「トライバル化」現象であるが、少なくとも原著が執筆、刊行された2018年の段階で、ドゥブーフは戦争が生じる可能性も完全には否定しない。そしてそれを防ぐための個人の決断、理念と信念が必要だと訴える。個人の決意に訴えるのだ。ドゥブーフによれば、人の決意は集団にも伝わるのだ。

パンデミックとトライバル化の関係を考えようとするとき、ひとつ考えなければならないのは、「グローバル化」と「トライバル化」の連関だろう。両者を二項対立ととらえ、前者を善とし、後者を悪とすることは理解できる。しかし先に触れたように、トライバル化を生み出す背景にグローバル化がある。例えばグローバル化が自然と人びとに求める標準化は、差別への反対、マイノリティを守ろうなどの「ポリティカル・コレクトネス」を要求するが、本書でトランプ支持者が述べていた通り、その押しつけに疲れている人がいてしまうのも事実である。

パンデミックの終息が見えない時点では、感染防止のために自粛が求められる。今や「三密回避」「マスク着用」「夜の会食禁止」がスタンダードになろうとしている。しかし、感染者数は減る兆しがない(2021年1月)。医療現場ではburn out,つまりドゥブーフの言う「アイデンティティの危機」と類似した「燃え尽き症候群」が多数報告されている。人命救助のために必死で戦っておられる医療従事者が(少なくとも日本の場合)よそ者扱いされ、医療従事者の離職者が多いことが報道されている。アイデンティティの危機が最前線で生じている。

実は「個人」の信念や決意が、こうした状況においてまたもろいことも本書は論じてきたはずである。個人は、実は弱い。特に医療従事者を締め出すようなこの国では。効果の見えない二項対立的な「押しつけ」のなかで、私たちは目に見えない敵と闘い続けていかねばならない。「自粛警察」が現れ、感染防止のために強いリーダーと強い措置が急ぎ求められている。感染防止はもちろんだが、一歩間違えば、その後暴走する者が現れることはないだろうか。「自由で民主的な世界」は壊れてしまわないか。そのとき、少なくとも私たちが向かってはならない方向をドゥブーフは示している。私たちは彼に何と答えるべきだろうか。

補足:本稿では、もう少しヨーロッパの感染状況を考慮してこの問題を論じる予定であったが、ヨーロッパの第二波の状況分析にはもう少し時間を要するため、また状況に応じて、次号ないし次々号で報告させていただくこととしたい。

まつお・ひでや

1965年愛知県生まれ。一橋大学社会学部卒業後、東邦ガス(株)、(株)東海メディカルプロダクツ勤務を経て、2007年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。聖学院大学政治経済学部准教授、北海学園大学法学部教授を経て2018年4月より龍谷大学法学部教授。専門は比較政治、西欧政治史。著書に『ヨーロッパ現代史 』(ちくま新書)、『物語 ベルギーの歴史』(中公新書)など。

-------------------------------------------

『トライバル化する世界―集合的トラウマがもたらす戦争の危機』

(クルト・ドゥブーフ著/臼井 陽一郎 監訳・

小松﨑利明、武田 健、松尾秀哉訳/明石書店/2020.12/2400+税)

目 次

チャプター0 戦争になる理由

1 ローマかモスクワか、それともカリフ制国家か

2 旗への回帰

3 グローバル化の終焉

4 劇的な変化

5 見失われた方向性

6 いいかい、問題は経済なんかじゃないんだよ

7 アイデンティティの危機とは何か

8 どうして曽祖父はナチスに入ったのか

9 1930年代版グローバル化の途絶

10 2001年9月11日とトライバル化の再生

結論 来たるべき戦争を止める方法

特集・新自由主義からの訣別を

- 新自由主義を終わらせる暮らしと経済研究室・山家 悠紀夫

- 野党ブロックの正統性と新自由主義からの転換北海学園大学教授・本田 宏

- 愚かさの複雑性についての考察神奈川大学名誉教授・本誌前編集委員長・橘川 俊忠

- 分権・生活保障と効果的なコロナ対策へ立憲民主党衆議院議員・新型コロナウイルス対策本部長・逢坂 誠二

- 混沌の共和党-トランプ派対主流派国際問題ジャーナリスト・金子 敦郎

- 歴史のなかの新自由主義市民セクター政策機構理事・宮崎 徹

- トランプ政権の「米国第一」と国際関係国士舘大学客員教授・平川 均

- コロナと悪戦苦闘するドイツの姿在ベルリン・福澤 啓臣

- 「広域行政一元化条例」は弥縫策、後がない大阪維新の悪あがき元大阪市立大学特任准教授・水野 博達

- 危機の時代に試される知性関東学院大学客員研究員・神谷 光信

- 「敵か味方か」の世界観が招く憂鬱なシナリオ龍谷大学教授・松尾 秀哉

- 温室効果ガスネットゼロ宣言の課題は何か京都大学名誉教授・地球環境戦略研究機関シニアフェロー松下 和夫