特集●終わりなき戦後を問う

「雇用・労働の規制緩和」見直しを

不安定雇用、格差、貧困の将来不安が増大

ジャーナリスト・日本労働ペンクラブ代表 稲葉 康生

1.低成長下で非正規雇用が増加

2.グローバル化、IT進化、人口減少

3.相次ぐ規制緩和

4.物の製造業の派遣解禁

5.派遣「推進法」への道

6.本来は「臨時的・一時的」なのだが

7.労働時間法制の緩和も

8.グローバル化の下で

9.派遣法は原点に戻せ

10.規制緩和は今後も続く

11.安心して働ける社会を

1.低成長下で非正規雇用が増加

正社員が中心の安定雇用から非正規労働者の増加による不安定雇用の時代へと、日本の雇用・労働をめぐる状況はバブル経済の崩壊以降、大きく変わった。国民に広く浸透していた「一億総中流」意識はあっけなく崩れ去り、今や所得格差が拡大、生活保護世帯の増加、貧困などが深刻な社会的問題となっている。戦後日本の繁栄の基層となってきた安定雇用社会は、高度成長が終わって低成長の時代が始まった1980年代後半から崩れ始め、今や不安定雇用社会が目の前に広がっている。その背景の一つに雇用・労働政策の規制緩和政策があったことは誰の目にも明らかになっている。この稿では雇用・労働政策の歴史的な流れと現在の状況を読み解きながら、今後の方向性を考えてみたい。

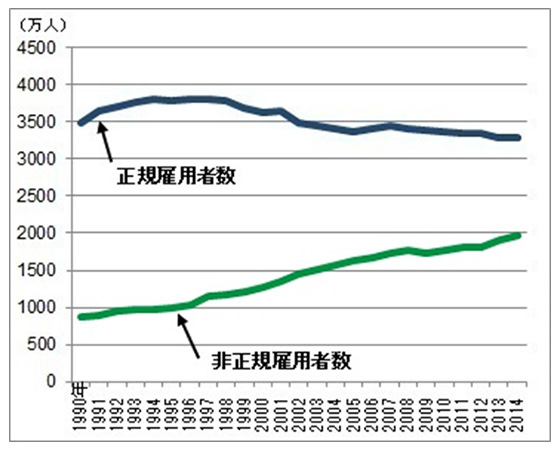

正規・非正規雇用者数(実数)

(出典・総理府統計局ホームページより)

高度経済成長が続き、日本が繁栄を謳歌していた時代には、雇用・労働法制について、働く人の多くは意識することなく働いており、規制緩和が声高に論じられたり、関心を呼んだりすることもなかった。この時期は完全雇用の時代、失業率は低く、経済の成長によって人材は売り手市場であり、賃金も毎年確実に上昇していった。70年代には石油危機の時期を除くと、今では信じられないほどの高い賃上げ率で春闘の労使交渉が妥結していた。79年には「ジャパン アズ ナンバー ワン」という著書がベストセラーになり、日本経済は米国に次いで世界第二位の経済大国となり黄金期を迎えていた。しかし、日本の急速な成長は長くは続かず、80年代後半以降はバブル経済の破たんとともに長く厳しいトンネルに入っていった。

80年代半ばから経済の成長が鈍りはじめ、低成長の時代へと突入していく。これに伴い高度成長期と比べて賃上げ率が下がり、失業率が上昇して完全雇用が崩れ、有効求人倍率が低迷するなど、働く人たちにとって受難の時代が始まる。新卒者の就職率が下がり、非正規として働かざるをえない状況も生まれてきた。こうして多くの若年フリーターが生まれたが、いったん非正規雇用となった若い人が正社員になるのは狭き門となり、やがて年長フリーターになってこれも社会的な関心を集めた。

経済の成長が鈍り成長の神話が崩れると同時に、企業は生き残りをかけて人件費抑制に走り、不況に対応するという理由をつけて内部留保を増やしていった。人件費抑制策としては、賃上げのカットに加え、正社員のリストラを行い、その分をパートや派遣などの非正規雇用でカバーすることで対応するようになった。このあたりから「社員は家族」などとして従業員を大事にする経営を行う企業主が減っていった。

雇用者に占める非正規労働者の比率をみてみよう。84年には15.3%だったが、93年には2割を、2003年には3割を超え、15年には4割にも達した。この間、相当なスピードで正社員から非正社員への切り替えがすすんだことが分かる。最近の、非正規の増加には改正高齢者雇用安定法の影響で60歳以上の高齢者が継続雇用されて働くようになったことが大きな要因になっているが、若年者や中高年の非正規労働者が増えていることも事実である。

2.グローバル化、IT進化、人口減少

中国などが台頭してきたことにより、先進国の経済成長が鈍化し、日本だけでなく欧米でも経済的な困難が続いている。その背景を歴史的にみると、経済のグローバル化やIT技術の進展、人口の少子高齢化などがある。企業経営に目を転じると、ここでもいくつかの大きな変化が起きた。①新自由主義の競争原理で、収益を最優先する企業が途上国で低賃金の労働者を使って生産を行うようになり、先進国から途上国へ製造業の拠点が移り、先進国内で雇用量が減少した②ITの進歩は単純労働をはじめ多くの雇用を奪い、先進国で高い失業率が続いた③少子高齢化で人口が減少し国内で需要不足が現実のものとなった――などがそれだ。この結果、先進国は経済の低迷に直面し、リーマンショックを経て従来の経済政策の限界が露呈するなど、日本だけでなく世界全体に閉塞感が蔓延していった。

先進国経済の低迷は構造的なものであり、日本だけが低成長に陥っているわけではない。だが、特に日本は不況の長期化に苦しみ、「失われた20年」などと言われた。

この時期、この国では正社員中心の安定雇用から非正規雇用が増大する不安定雇用の時代へと時代が転換したと言わざるを得ない。

これと歩調を合わせるかのように、政治の場で「改革」のスローガンがもてはやされ、その一環として雇用・労働政策の規制緩和政策が取られていった。規制緩和が低成長と歩調を合わせるように行われたのだが、完全雇用、終身雇用の下で成長の恩恵を受けてきた働く人たちの暮らしは変わった。学校を出て企業に就職すれば終身雇用で安定して働けるということではなくなり、常にリストラの恐怖を感じながら働くようになった。政府や経済団体は「多様な働き方」を喧伝することになり、かつて日本企業の成長の要因と言われた終身雇用制も崩れていった。

3.相次ぐ規制緩和

ここで雇用・労働政策の規制緩和の歴史的な推移をみてみたい。

派遣法の改正をみると、制定されたのは1985年。当初は適用対象業務をソフトウェア開発など専門的な知識が必要な13業務に限定して派遣を認めるものとしてスタートした。これ以外の業務についての派遣は禁止とされ、ポジティブリスト方式といわれた。派遣はあくまでも「臨時的・一時的」な働き方とされ、「正社員代替を促すことがないように」との考え方で立法化がなされた。

その後、派遣法は何度かの改正を経て、大幅に当初の立法趣旨とはかけ離れ、全く別物といってもいいような法律に変質していく。その流れを結果として後押しする形となったのが、95年に日経連が発表した「新時代の『日本的経営』」だった。この中で注目を集めたのは、人材を管理職、総合職などの長期蓄積能力活用型グループ(期間の定めのない雇用契約)、企画や営業、販売などの高度専門能力活用型グループ(有期雇用契約)、一般職、技能部門などを対象とする雇用柔軟型グル―プ(有期雇用契約)の三つに分けて提示したことだった。その狙いは雇用の流動化を促進し、企業の主要な部分を占める少数の人材と、非正規が中心となる専門職、一般職を増やすことで人件費の抑制を図ろうというものだった。

その翌年の96年には派遣の適用対象業務が13から26業務へと拡大された。99年には適用対象業務が原則自由化となり、物の製造業務や港湾運送業務などを限定し禁止(ネガティブリスト方式)した。業務限定から原則自由化へという法改正は派遣法の根幹を変える抜本的な改正となり、派遣労働が広がるきっかけになった。

4.物の製造業の派遣解禁

さらに2003年には「物の製造業」の派遣が解禁され、専門26業務以外の派遣受け入れ期間を従来の1年から最大3年に延長する改正が行われた。製造業派遣の解禁は経済界の悲願であり、これによって派遣という働き方が広く社会的に認知されることになった。

こうした派遣法の改正には労働組合などが反対をし、国会でその都度、大議論が展開されたが、法改正を止めることはできず、「正社員代替防止」という看板は残ったものの、事実上は法改正により代替が進み、非正規雇用が増加するという状況を生み出した。

12年にはリーマンショック後の派遣切りへの対応などを行うために派遣労働者の保護の強化が叫ばれ、民主党政権下で「臨時的・一時的」な労働力としての派遣の位置づけを変えることなく、派遣労働の規制強化への法改正が行われた。これまでの規制緩和から規制強化へと変わり、グループ企業内派遣の8割規制や派遣労働者の直接雇用申し込みの「みなし制度」、日雇い派遣の原則禁止などが定められた。

ただ、民主党政権は、それまで派遣労働の問題点として指摘されていた「物の製造業の派遣」の禁止や、派遣先企業に対する使用者責任の強化などの見直しを行うまでには至らず、中途半端な規制強化しか行われなかった。

5.派遣「推進法」への道

そして15年改正が行われた。この改正では「臨時的・一時的」という派遣法制定当初の理念はどこかへ消えてしまい、派遣をいつまでも使える仕組みに変えるのが狙いだったと言わざるを得ない。

派遣法は派遣業を規制する法律として制定されたが、ここまでくると賃金コストを削減したい企業にとって都合のいい「派遣労働促進法」になったと言っても過言ではない。制定時に法律が規定した「臨時的・一時的な働き方」に限定し、「正社員代替防止」を図ることなど、どこ吹く風。一連の規制緩和が非正規労働者を増やすための素地となったということができる。

今回の法改正の最大のポイントは「派遣期間規制の見直し」として、それまで派遣制限期間がなかった専門26業務の規定を見直し、専門業務以外の一般派遣と同じく「受け入れを3年上限とする」としたことだ。3年を超えて受け入れる場合には過半数労働組合等からの意見聴取をすることによって延長が可能となる。一方、個人単位では同一組織単位(課)での受け入れは3年を上限とすることになった。

これによって業務(専門か否か)に関わりなく、派遣を期間制限なく受け入れることが事実上可能になった。「事実上」と言ったのは、労組などからの意見聴取が必要とされているが、労組が反対しても企業は説明をすれば派遣期間を延長することができるようになっているからだ。厚労省のホームページには、改正派遣法について「厚生労働大臣は派遣法の運用にあたり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考えを考慮する」との説明があるが、これでは意味不明だ。何を、どう「考慮」するのかが分からない。

これによって派遣先企業は3年ごとに人を変えることによって、いつまでも派遣労働を使えることになり、ますます使い勝手がよくなった。今回の改正に対し、期間制限なしで長期雇用が認められていた専門派遣労働者らから、「3年上限となれば雇用が不安定化する」との批判が出ている。

6.本来は「臨時的・一時的」なのだが

派遣労働は欧米では「テンポラリー・ワーク(一時的労働)」とされているが、日本では「派遣法」という名称が使われたために、「一時的」という意味合いが法律の名称からは読み取れないものになっている。「臨時的・一時的労働法」とせず、あえて「派遣法」とした意図は明確で、派遣を長期間にわたって使おうという狙いが透けて見える。相次ぐ法改正を重ねることによって名実ともに「一時的・臨時的」という法律制定当初の理念は失われていったというのが、派遣法がたどってきた歴史だ。

このほか、正社員になるためのキャリアアップとして計画的な教育訓練や、キャリアコンサルティングや派遣先労働者との賃金や福利厚生施設利用面などでの均衡待遇の強化など、派遣労動者保護の規定も盛り込まれたものの、これまでと同様、どこまで実効性があるかとなると疑問符を付けざるを得ない。企業は正社員と派遣など非正規との処遇を明確に区別している。今回の15年改正によって派遣労働者と正社員の差別的な処遇が固定化し、働き方による身分制が生まれることも心配されている。

7.労働時間法制の緩和も

ここまで規制緩和の推移について派遣法を中心にみてきたが、バブル経済が崩壊して以降、「労働法の柔軟化、自由化」という考え方が提唱され、従来の国が法律を作り画一的に規制していく手法から、社会の多様化を受けて、労使など民間の自主的な協議に沿う形で柔軟に対応しようとする方向に徐々に転換が進んでいった。それは日本が自主的に切り変えていったというのではなく、経済のグローバル化の下で変革を余儀なくされたという背景もある。

こうした中で、派遣法だけではなく、労働時間の規制緩和が進み、変形労働制や裁量労働制などの新たな制度が設けられ、労使合意などを要件としながら労働時間制の柔軟化がすすめられた。

働き方の多様化については、派遣や嘱託社員などそれぞれの生き方や家庭環境などに合わせて、正社員以外にもさまざまな働き方の選択肢を用意するなど喧伝された。しかし、現実には雇用の多様化という名の下に社員を減少させ、非正規雇用を増やすことにつながり、経営者の側にメリットが多くあった。

リーマンショック以降、派遣切りが社会問題化し会社存続のために仕事を奪われた派遣やパートなどの非正規労働者が多くいた。働き方の多様化というものの、不況時において「企業が倒産しないための安全弁」だったということを、全国で起こった「派遣切り」が教えたことだった。「多様な働き方」という言葉の響きは美しいが、実体はそう甘いものではない、それはバブル崩壊以降の状況を見れば一目瞭然だ。

8.グローバル化の下で

雇用・労働法制の規制緩和には、いくつかの背景がある。一つはグローバル化による国際競争に対応しようとするものであり、二つ目は日本の長時間労働をめぐって欧米などからの日本たたきに対応するためであり、三つ目は明治以来続いてきた国家による法の画一適用を見直し、社会の多様化に合わせて変えていこうとする流れがあった。そうした背景に加え、少子高齢・人口減少社会が到来し、途上国の追い上げもあって、国全体が規制緩和によって国や経済のあり方を変えなければ生き残っていけないという一種の「脅迫観念」に取りつかれ、「改革」が叫ばれ政治も経済も「改革路線」にひた走っていった。もちろん、これは今にして思うことであり、当時は多くの人たちにそう考えるゆとりはなかった。

そうした「改革の熱病」は、日本的な良好な労使関係や働き方を根底から揺さぶることになった。終身雇用、年功賃金、労使協調という日本企業発展の源泉と言われたものが崩れ、日本企業は米国流の競争原理に歩調を合わる方向に舵を切った。

不幸なことは、規制緩和が始まったのが日本の高度成長が終わって経済低迷が続いた時期と重なったことだ。「日本の企業経営は世界標準ではない」「遅れている」などと言われることに敏感に、そして過剰に反応し、長い間培ってきた年功制や終身雇用制を捨て去り米国流に変えていくことを選択したのだった。そのツケが不安定雇用、貧困、格差拡大となって多くの国民を苦しめており、生涯安心して暮らせる社会は「昔の話」になりつつある。

9.派遣法は原点に戻せ

非正規雇用の割合が4割を超えたことや格差の拡大、ワーキングプア(働く貧困層)の拡大、生活保護世帯の増加などの状況を前に、規制緩和の行き過ぎに対して、「現状を何とかしなくては」という空気が社会に広がってきた。

では、これからどのように対応をすればいいのだろうか。一言でいえば、「行き過ぎた規制緩和の動きにブレーキをかけ、適切かつ必要な規制を加えることが必要」ということになる。このままいけば非正規雇用の割合が半数になるような事態を回避するために、非正規の増加に歯止めをかけるような規制、取組みが必要になる。

ここでは派遣法について書いてきたので、派遣法の見直しについて考えてみたい。結論を言えば、派遣法は制定当初の原点に立ちかえることが必要だ。派遣という働き方をいきなり禁止することは現実的ではないので、まずは派遣を専門業務に限定して認めることだ。検討を加えたうえで専門業務の数を増やすことも可能だ。専門派遣労働者は専門的な知識や能力があり、使用者に買いたたかれることは一般派遣と比べて少なく、一般派遣より高い賃金を得ることができる。また、製造業などへの一般派遣は禁止し、直接雇用の社員とし、労働時間や能力に応じて、正社員との均等賃金に近づけていく。

一方、派遣先に使用者責任を負わせる改正もすべきだ。現在、派遣先に使用者責任がないために労使紛争が起きた場合など適切な対応が取れていない。派遣元と労使交渉をしても解決しない問題もあり、実際に指揮命令を行っている派遣先企業が使用者ではないという前提で作られている派遣法には問題がある。労働は商品ではない。商品扱いしないためにも派遣先企業に使用者責任を課す必要がある。

雇用形態の多様化を否定はしないが、やはり原則は「期間の定めのない雇用」を中心にすべきだ。「短時間しか働けない」「介護と仕事を両立させたい」など、非正規雇用を希望する人もおり、雇用形態の多様化は必要だが、そのことによって賃金に大きな格差がつくのは問題がある。労働時間や能力、成果などによって賃金を支払う制度を考えていくことも大事だ。それによって正規・非正規の賃金の均等待遇に近づけることができる。

派遣をはじめ非正規労働者の階層化が進めば、職場でいろいろな問題も起きてくる。労働組合が非正規の組織化を積極的に進め、両者の壁を取り払って同じ土俵の上で労使交渉に臨む必要がある。

10.規制緩和は今後も続く

雇用・労働の規制緩和の流れは今後も続く。すでに厚生労働省で有識者による「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が昨年秋に設置され、そこでは「解雇無効時における金銭救済制度」についての議論が始まっている。議論は今後本格化し、まとまれば国会に法案が提出されることになる。

今回の検討会は、昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」と「規制改革実施計画」で示された方向性を基に、「透明かつ公正、客観的で、グローバルにも通用する紛争解決システムなどの構築に向けた議論を行う」目的で設けられたものだ。解雇の金銭解決には労使の考えに大きな開きがある。「金銭解決によって安易な解雇が増えるのではないか」という労働者の不安を払しょくできるかなど課題も多い。

11.安心して働ける社会を

雇用・労働分野の規制緩和のすべてが悪いとは言わない。雇用形態の多様化を求めている人もいる。労働時間の短縮や介護休暇の取得など、規制緩和すべき点もある。

しかし、賃金削減や雇用の柔軟化などを目的にした規制緩和となると話は別だ。貧困や将来不安が深刻化する中、行き過ぎた規制緩和を適切に見直し、働く人たちが安心して暮らせる仕組みに作り変えていく作業を急ぐ必要がある。

いなば・やすお

1973年毎日新聞社入社。浜松支局、社会部編集委員、東京本社総務部長などを経て、2009年論説委員を最後に退職。雇用・労働問題、年金、医療、介護などの社会保障問題、少子高齢・人口減少社会問題などを担当した。現在はジャーナリスト、東京都労働委員会公益委員、日本労働ペンクラブ代表。

特集・終わりなき戦後を問う

- 戦争を論じない戦後論の陥穿神奈川大学名誉教授・前本誌編集委員長/橘川 俊忠

- 国民生活救済政権こそ問われている日本女子大学教授・本誌代表編集委員/住沢 博紀

- 安倍安保の危険な構造を斬る軍事ジャーナリスト/前田 哲男

- 次の時代の政治に求められる思考とは衆議院議員/阿部 とも子

- 「根拠なき楽観」で的をはずすアベノミクス経済ジャーナリスト/蜂谷 隆

- 家族制度の「ガラパゴス化」を避ける前こども教育宝仙大学学長/池田 祥子

- 「雇用・労働の規制緩和」の見直しをジャーナリスト/稲葉 康生

- 「アベ」の暴走とメディアの実相「ジャーナリズム研究・関西の会」/森 潤

- 次号掲載・ヤマトー日本にとって沖縄とは何か筑波大学名誉教授・本誌代表編集委員/千本 秀樹